日常生活中,我们经常听到“海拔高度”这一概念,例如,珠穆朗玛峰的海拔高度为8848.86米,这代表测量结果,我们今天所谈的高程基准,则是参考标准。在我国,由于历史和技术发展的原因,存在多个不同的高程基准,其中最具代表性的是吴淞高程和1985国家高程基准(曾叫黄海高程,简称“85高程基准”),它们是两大具有里程碑意义的基准体系,如同大地的“标尺”,见证着不同时代的建设需求。

【什么是高程基准】

简单来说,如果海拔是“数值”,那么高程基准就是“零点”,海拔只有基于特定的高程基准才具有实际意义。

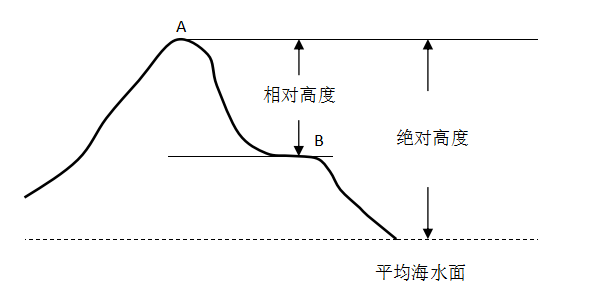

最初使用高程,是从测量山峰高度开始的。测量山峰高度,首先必须确定基准面,这是前提条件。根据所选择基准面的不同,高度也会有所不同。受人类活动范围的影响,人们多数情况将地面高度作为常用的高度指标,但由于地面起伏不平,而且各地区不统一,难以找到统一的基准面来科学比较不同地区山峰的高度。随着认知范围的拓展,人们发现海洋包围着所有大陆和岛屿,海平面虽然有变化,但年平均海平面基本不变,而且全世界海平面相差无几。因此,海平面成为了各国测量地物高度的标准基准面(又称为零点),由海平面起算的高度就是海拔高度或绝对高度,也称为高程。不同基准的起算面设定差异,会导致同一地点的高程数值出现显著不同。因此,如何统一高程基准,明确这把无形的“标尺”,是工程建设、资源开发的重要基础。

(图源:知乎@我们的太空)

【吴淞高程的兴衰与85高程基准的确立】

在我国,最具代表性的是吴淞高程和85高程基准,这是由验潮站的位置决定的。19世纪末,上海开埠后航运需求激增,1871年上海海关在吴淞口设立验潮站,以多年平均海水面为起算面,建立吴淞高程系统。因上海的经济枢纽地位,该系统迅速在长江流域及沿海普及,成为水利、航运工程的主要基准。

但该系统存在先天局限:吴淞口受泥沙淤积与地壳运动影响,起算面逐渐不稳定;长期使用中,测量误差积累与区域调整导致各地数值出现偏差,统一性受损。

新中国成立后,为适应全国建设需要,1956年以青岛黄海验潮站1950-1956年观测数据为基础,建立“1956年黄海高程系统”。1987年又依据1952-1979年数据修订为“1985国家高程基准”,成为现行国家统一标准。

85高程基准采用更精密的观测技术,起算面稳定性显著提升。全国统一基准的建立,为跨区域工程、国土调查等提供了精准尺度,大幅提升了建设效率。

【为什么水文站点监测依旧使用吴淞高程】

根据江西省水文监测中心介绍,吴淞高程虽不再是国家基准,但长江流域水利工程因历史延续性,仍在维护改造中沿用,像鄱阳湖星子站的水位监测,出于与历史数据对比分析、流域内水利工程协同调度等考虑,至今仍在使用吴淞高程;部分沿海港口也保留其局部应用。

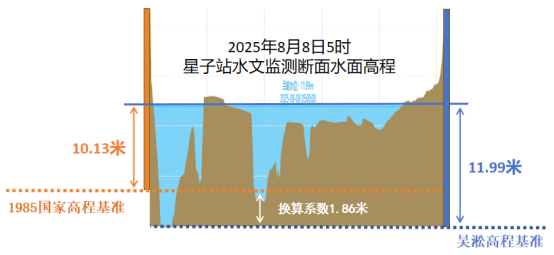

根据测量数据,星子水文站的吴淞高程与85高程基准之间存在1.86米的固定差值,其换算关系为:吴淞高程=85高程基准+1.86米,在工程应用中,常需进行两种高程系统的转换。以2025年8月8日5时的监测数据为例,当星子站水位在吴淞高程系统下,测得为11.99米时,跌破了枯水位12米,按照85高程基准系统计算,则对应为10.13米。

(图源:江西省水文监测中心水情处 郭文峰)

吴淞高程见证了近代中国的开放历程,85高程基准支撑着我国高质量发展。这两套基准的迭代,折射出从区域适用到全国统一、从经验积累到科学精密的发展轨迹,它们共同构成了建设美丽中国的度量密码。

来源: 江西省鄱阳湖水利枢纽建设办公室

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普江西

科普江西