这是建筑材料系列第一篇

中国的建筑工程史,是一部与泥土共生的历史。从坚实的地基道路到巍峨的城墙,从豪华的宫殿到风格各异的宝塔,再到最贴近生活的民房,泥土始终是最基础也最核心的材料。这些建筑能历经千百年风雨,背后藏着古人对 “土” 的深刻理解与精妙改造。

土壤:建筑的 “原始积木”

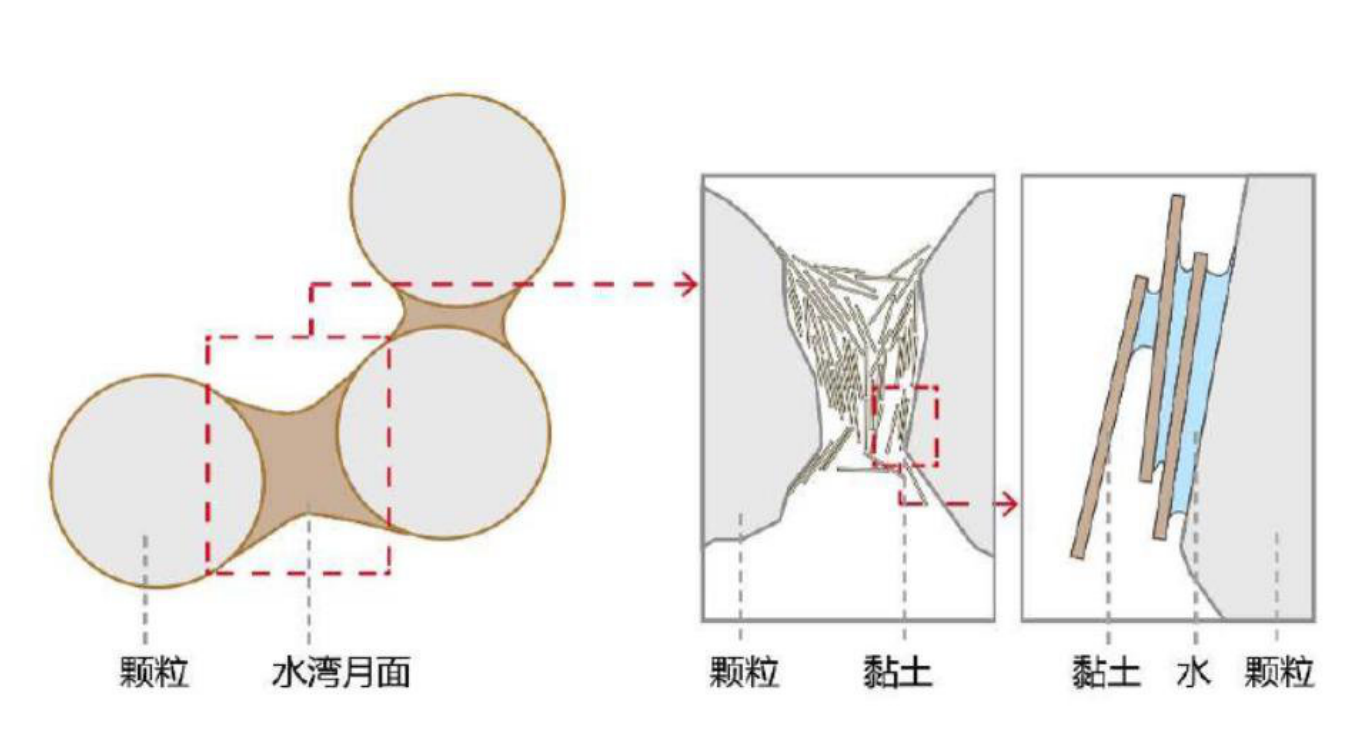

根据《土壤学》定义,自然界的土壤由无数颗粒组成,其中绝大多数是矿质颗粒,地表土中还会混有少量植物降解的碎屑。这些颗粒按粒径从小到大,像一套 “天然积木”:最细的是黏粒(主要由硅、铝、氧组成的层状硅酸盐矿物),接着是粉粒、砂、砾石、石块,直到大石块。

在传统建筑中,黏粒是 “关键玩家”。比如在三合土中,黏粒遇水后会形成胶团,就像 “天然胶水”,能把土、灰、砂等材料粘在一起,保证成型后不垮塌。

土的 “强化术”:从单纯夯土到 “配方升级”

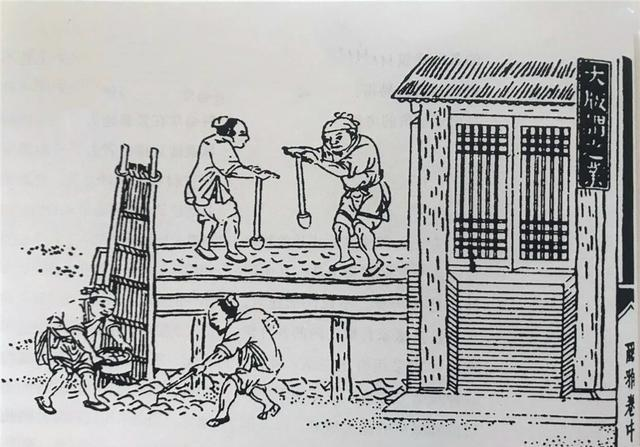

用泥土造建筑,古人总结出了夯土、版筑、土坯等技法,但核心都是 “反复敲打”。“夯” 就是用力捶打,这个过程能让土壤颗粒充分融合、紧密排列,把空隙挤出去,让整体结构从松散变得致密 —— 就像把一堆沙子用力攥成紧实的沙团。

但单纯的黏土有个 “致命缺点”:太 “娇气”。遇水会坍塌,冬天冻了会开裂,夏天干了会龟裂,大大限制了使用。于是,古人开启了 “材料创新”,在黏土中加入石灰、河沙,甚至糯米、蛋清、红糖、牛血、桐油、植物藤汁等有机物,形成了 “三合土” 或 “灰土”。

明代《天工开物》中就明确记载:“用以襄墓及贮水池,则灰一分入河砂,黄土二分,用糯米、羊桃藤汁和匀,经筑坚固,永不坏,名曰三合土。” 不同地区的配方各有讲究,学者对比发现,石灰和黏土的配比从 1:7 到 2:1 不等。而北方地区多采用 “三七灰土”(石灰 3 份、黏土 7 份),这是综合考虑性能与造价后的选择 —— 既保证强度,又贴合北方土壤特点,成本也更可控。

三合土为什么 “坚如磐石”?

三合土里的 “灰” 指石灰(化学成分为 Ca (OH)₂),是激活土壤潜力的 “关键钥匙”。石灰遇水后呈碱性,能让黏土中的成分发生水解,生成类似 “铝胶”“硅胶” 的物质;这些物质再与石灰中的钙结合,形成水化硅酸钙凝胶、铝酸钙等 “强力黏合剂”,让材料强度越来越高。

而糯米、蛋清、红糖等有机物,则是天然的 “加固帮手”。它们像 “柔性钢筋” 一样,能与黏土、石灰及反应产物形成紧密的吸附和互锁结构,让整个材料 “抱成一团”。不过,这些材料在温饱都成问题的年代堪称 “奢侈品”,客家俗语 “一碗猪肉换一碗三合土”,足以说明其成本之高。因此,这类 “高配版” 三合土只用于最重要的建筑 —— 比如福建土楼的墙体、西安城墙的核心结构,都是这种智慧的见证。

经得起时间考验的 “古代混凝土”

现代检测为三合土的坚固提供了科学佐证。浙江大学对浙江江山、兰溪等 11 处明清民居的三合土地坪样品检测发现,有 5 处的抗压强度平均值超过 8MPa,弹性模量超 200MPa,硬度堪比现代部分混凝土。

更令人惊叹的是天津大沽口炮台:用三合土建造的墙体,既能承受巨大压力,又能抵御海水的长期冲刷浸泡;即便被炮弹击中,也只能砸出浅坑,堪称 “古代防御神器”。

从穴居窑洞到平原聚落,先民们用脚下的泥土搭建家园,一代代传承着 “与土共生” 的智慧。直到近代,随着水泥等新材料的普及,这种 “接地气” 的营造技艺才渐渐淡出视野。但那些由三合土筑成的建筑仍在诉说:泥土里藏着的,不仅是建筑的密码,更是古人对材料、对自然的深刻理解与敬畏。

主要参考:

Variables that contribute to tabia’s high mechanical strength—A study using traditional residential flooring tabia from Zhejiang、中国传统有机三合土的性能研究与仿制、天津大沽炮台海字炮台和威字炮台“三合土”研究、中国传统生土营建工艺演变与发展研究等科技论文

夯土·古老技艺的传承与魅力、建筑5分钟 | 穆钧:何谓生土营造?、从明代《天工开物》中的夯土图,浅析我国古老夯土技术的发展史、文物里的小科学丨疯狂的“三合土”等网络资源

来源: 材说

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

材说

材说