什么是釉,为什么釉料这么有光泽??

很多人都有一种错误的观念——陶瓷的主要区别是有没有釉,其中上釉的是瓷、不上釉的是陶。虽然大部分陶瓷没有釉,瓷器都带了釉,但还有陶器做了上釉工艺,如大名鼎鼎的唐三彩就是带釉陶器;也有瓷器没有釉料,比如素烧德化瓷,所以釉并非是瓷器的专属和附庸,而是陶瓷材料之外另外一种独特的创造。

1.釉料组分和特点

釉料的发明,主要有两条可能的起源,一条是中国烧陶匠人偶然发现燃料的草灰(含钙)偶然飞落在陶器内,最后烧出颜色晶莹的表层,也就是所谓的灰釉,这种带有釉的陶器最早可追溯到7000年前磁山文化;另外一条是大约公元前3000年左右,中东地区发现了带有釉料的陶器,这种釉料主要是砂和盐烧制的,和玻璃的起源有很大的关系。不管哪种釉料起源,基本上都有两种组分:氧化硅和碱金属或者碱土金属氧化物。

- 氧化硅:氧化硅是传统釉料中最主要的成分,以硅氧四面体的形式相互结合为连续网络,又称为网络形成剂。就就像我们都知道玻璃是由沙子烧制的,主要成分就是SiO2。除此之外,现代发现B2O3、P2O5等也可以作为网络形成剂。

- 碱性氧化物:碱性氧化物主要有两类碱金属氧化物R2O和碱土金属氧化物RO,如Na2O、 K2O、 CaO、 MgO,以及PbO等,能在釉料熔化过程中能促进高温化学反应, 加速高熔点晶体(如SiO2) 结构键的断裂和生成低共熔点化合物,简单来说就是这一类碱性氧化物是很好的助溶剂。

比如草木灰(主要成分碳酸钾和氧化钙)经过烧结之后正好提供了K2O和CaO,遇到胎体表面的氧化硅,恰好烧出了晶莹的表层。另外一种常见的釉料成分是长石,化学组分包含SiO2、Al2O3、K2O、Na2O等,长石在瓷胎中也是常用的助熔材料,高岭石和石英的在加入长石后,在985℃±20℃即开始出现熔融液相。

2.釉料烧结

配釉的原料在高温下转变为最终的釉层是非常复杂的过程,其中最关键的是物质的重组、熔融和凝固。

- 重组:釉料在窑中随着温度不断反应,有机物烧失、结晶水脱离、碳酸盐分解二氧化碳(CO₂)等,在这个过程可以类似于自然法则的优胜劣汰,耐高温的留下,不耐高温的离开;而且这些耐高温的将进一步反应,生成新的化合物。

- 熔融:随着杂质排出,剩余的化合物在合适的温度下逐渐熔融生成粘稠的液相,布满整个瓷器。这种粘稠的熔融体在过高的温度下流动性进一步增加,形成流淌状态,难以均匀的挂在瓷器表面,而过低的温度又难以流动,形成均匀釉层,因此根据使用温度不同,又分为高温釉、中温釉、低温釉等。

- 凝固:熔融的釉料在冷却时,流动性逐渐降低,粘度逐渐增大,进一步冷却就形成了光滑的凝固体,也就是我们所看到的釉。

3.釉料微观特征和光泽感

最普通的釉料是透明的、薄而均质的玻化物质,类似玻璃一样覆盖到陶坯和瓷胎之上,表现出光滑的外观和通透感。在此基础上以添加不同着色剂,在一定温度与气氛中烧成,会呈现不同色泽的釉,以铁为着色剂的青釉;以铜为着色剂的红釉;以钴为着色剂的蓝釉…… 这些不同颜色的釉着实不影响自带blingbling的光泽。从字型来看,釉字从“玉”,从“油”,意思组合简单理解就是“油光瓦亮”!

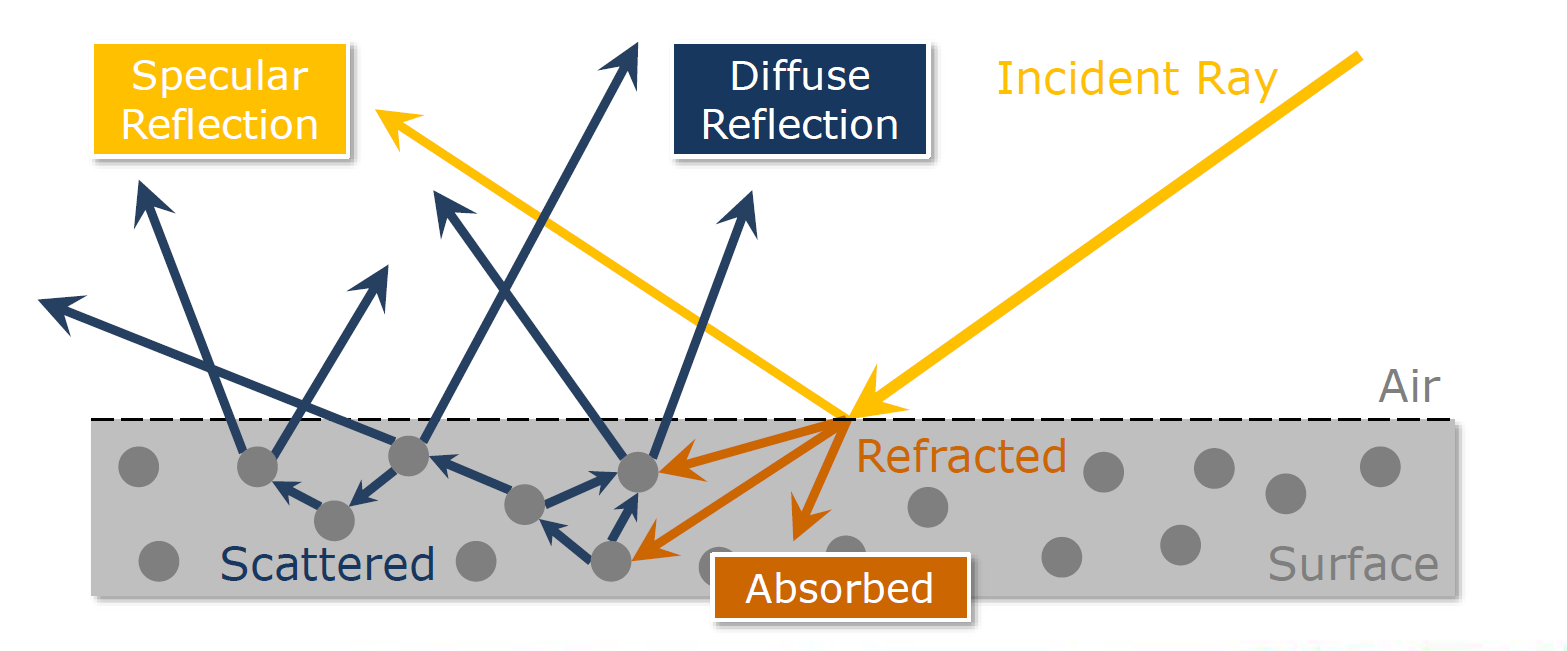

我们在义务教育阶段就知道,当光投射到物体上表面时,一部分透过(透过率 T)、一部分被吸收(吸收率 A)、还有一部分被反射(反射率 R),其中被反射(或者被物体内部折射)回来的光进入我们的眼中,物体也就在眼中成像。

当透过T的光占据大部分时,整个物品的透明度就较高,显示出半透明或透明的,类似玻璃一样的通透感。而造成这种通透感的物质就是釉料中的非晶态主体结构;

而当反射(或者折射)R比较多时,这时候就显示出了光泽感,比如常见的金属光泽、珍珠光泽、玉石光泽等,釉料一方面表面光滑平整,镜面反射比较强,同时釉料非晶态釉料中又含有很多细小的微晶,产生大折射,整体造成釉料的光泽度较高。

釉的发明和使用其实充满了种种偶然。某一天,有个陶匠发现柴火烧制的陶器表面留下了一些晶莹的泪痕,从此开启了灰釉的时代;某一天,有个陶匠烧制瓷器时,釉料冷却工艺不恰当,从而产生了斑驳的裂纹;某一天钧窑的先人偶然发现烧釉时,里面出现了很多气泡,表面不再透亮而是出现温润的光泽;两宋时期,有些工匠偷懒,釉料原料的杂志未去除干净,烧制时出现了很多结晶,这些结晶聚集在一起构成不 同形态的晶簇,仿若瓷器开了花……一系列偶然让釉成了陶瓷的衣裳,也成就了独一无二的艺术。

参考:

釉的发明与珐琅工艺起源、中国陶瓷釉的多元化起源与初步发展探析、金属光泽釉的研究现状及进展、试论陶瓷结晶釉的应用等文献

《陶瓷工艺学》、《无机非金属材料学基础》、《返来长安过:汉字与文物的故事》等书目

陶瓷釉料使用完全手册、陶瓷知多少︱釉料进化史 、详解古陶瓷的显微鉴定法等网络资源

来源: 材说

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

材说

材说