在日常生活里,咱们身边到处都有陶器的影子,可您真的了解它们吗?从厨房中的陶罐,到花园里的陶盆,再到装饰架上的陶制摆件,陶器就像一位低调却无处不在的老友,默默陪伴着我们。其实,陶器可是人类历史上一项了不起的发明,它贯穿了数千年的文明进程,承载着无数先人的智慧与创造力。今天,咱们就一起走进陶器的奇妙世界,深挖一下它的材料、特性以及源远流长的起源故事,看看这古老的工艺究竟有着怎样的魅力,能历经沧桑,至今仍在我们生活中占有一席之地。

1.陶器的材料

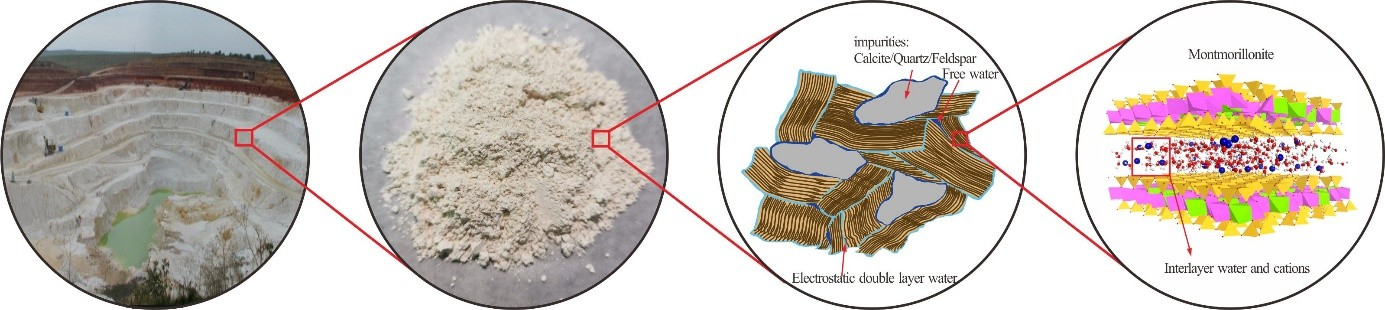

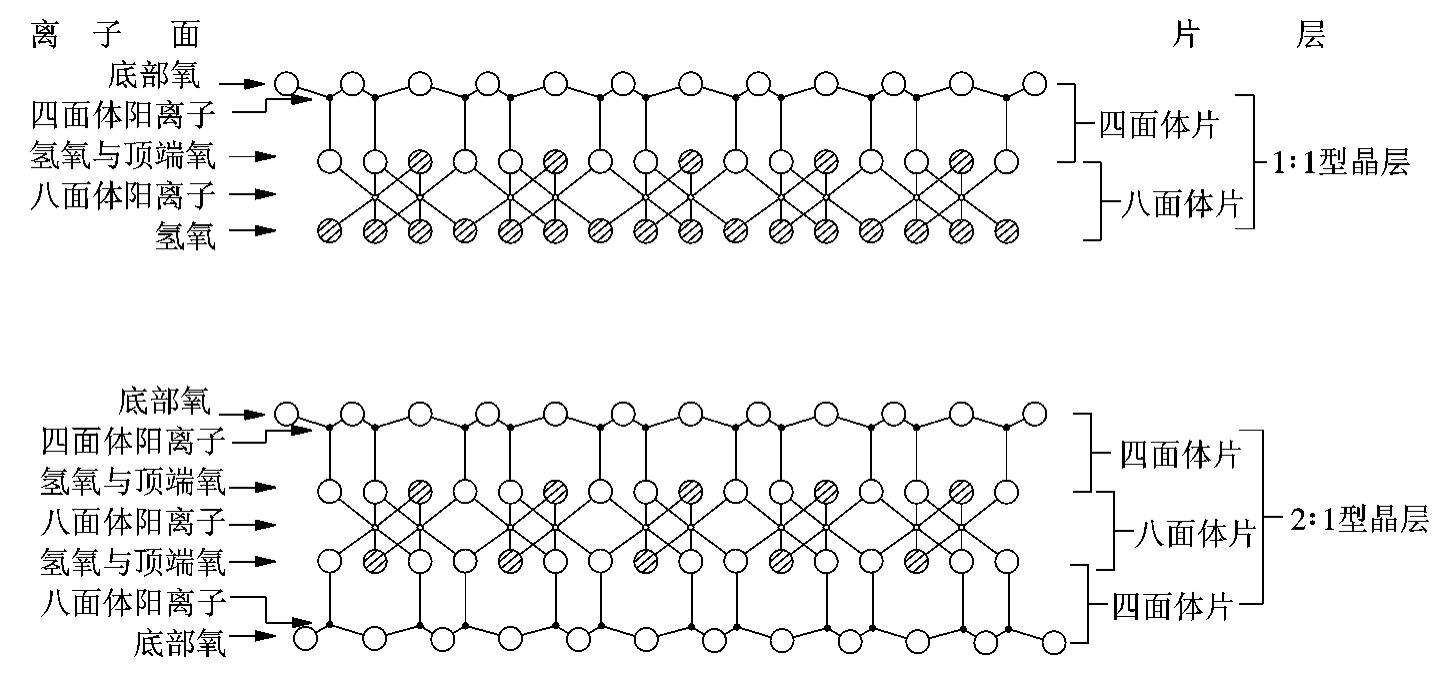

陶器主要由黏土制成的,至于黏土是什么,看看我们脚下就行,在这种广袤的大地上黏土随处可见。不论黄土地,黑土地,红土地里面都含有黏土这种物质,只不过土壤是复杂的混合物,内部含有很多腐殖质、铁质等杂质,而显出不同的颜色。而黏土是硅酸盐矿物的统称,内含有硅、铝、氧等元素,有高岭土、蒙拓土、伊利石等不同类型。在黏土内部可以看到颗粒是片层结构,每个片层由硅氧四面体—铝氧八面体按照一定顺序排列(常见的有1:1、2:1型等),片层内部又有水分子、K/Na离子等;这种结构就像摞起来的书本一样,一层层书页堆叠起来形成书本颗粒。

2.黏土的特性

不同的黏土其内部结构和组分有一定差异,这也导致了陶器的质地、颜色和质感上的差异。但这些黏土材料有些共同的特性。

1)水化粘聚特征:

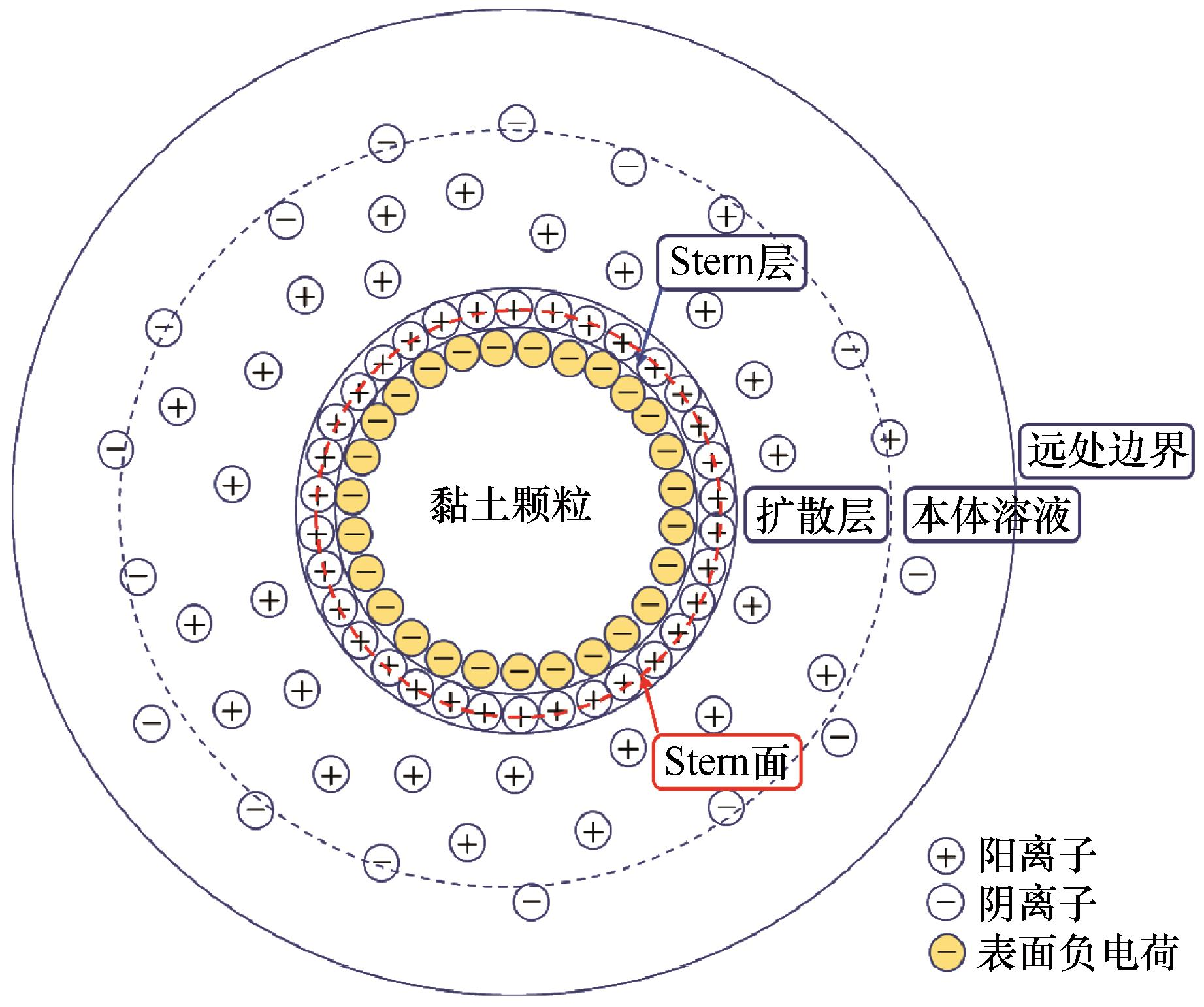

黏土颗粒本身带有表面电荷,在静电作用、氢键的作用下,直接吸附水离子和水化金属离子,形成成黏土-水胶体体系,表观状态也表现出粘聚状态。与之相对的,水和砂系统中,水分子主要填充砂子颗粒之间的间隙,相互之间的吸引力较弱,黏聚作用较小。粘聚性是黏土区别砂土的一个重要特征。

2)可塑成型特征:

黏加适量水调和均匀成塑性泥料,在外力作用下能塑造成型各种形状,这是黏土的可塑性黏土颗粒一般成薄片状,彼此接触面积大,当土壤含有一定量水分时,黏粒表面包被一层水膜,在一定外力作用下杂乱的片状黏粒将排列变成相互平行定向排列、并为水膜拉力所固定,保持新的形状。

3)烧结固化特征:

黏土遇到水之后,会产生一系列的反应,分别形成自由水、吸附水、结晶水、结构水等5种主要形态。这些水在受到温度的作用下逐渐失去,其中结构水(主要以OH形式存在)、结晶水等是黏土矿物构造的一部分;吸附水由于黏土本身在有一定电性,具有极性的分子也就吸附在黏土表面。这些水随着温度的升高逐渐失去。

100℃左右自由水开始渗出挥发,黏土土本身不发生化学变化;

100℃-400℃,黏土吸附水迅速脱出。如果烧结温度,那烧出来的器物就类似晒干的泥块,其内部成分没有发生任何变化,粘土颗粒之间还是简单的堆积结构没有任何连接。再次遇到水之后也就再次垮塌。

450℃-800℃,黏土结晶水和内部结构水分解,体积逐步降低,此时黏土开始发生相变。

700℃-1000℃之间,在颗粒接触的位置出现一些类似粘稠的有流动性的低熔物,胎体基本烧结,不再遇水分解,但气孔率和吸水率较高。

(ps.由于粘土类物质较多,以上温度只是示意)

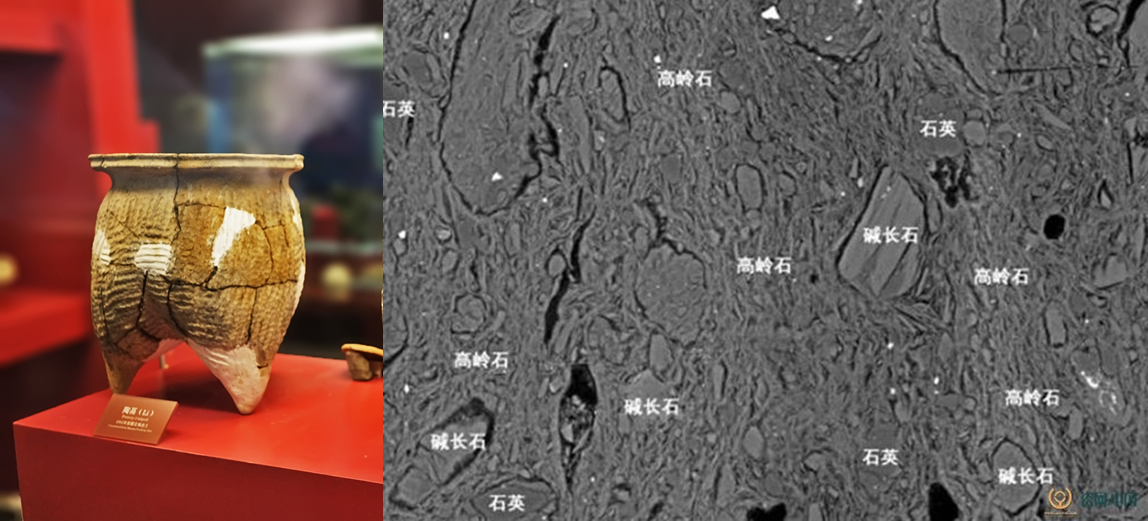

但陶器本质上受限于古代温度的限制,属于未完全烧结的状态,内部还有更多未反应的黏土颗粒、石英颗粒、杂质还有气孔。如下图为殷墟白陶的微观结构,主要是高岭石粘土矿物起到胶水粘接的作用,将石英砂颗粒、长石等包裹起来,形成完整的整体。

3.陶器的起源

据考证陶器最早产生在旧石器时期晚期,在新石器成了重要的文明标志之一。陶器的发明,是人类第一次利用天然物料,按照自己的意志创造出来的一种崭新的东西,是人类文明的重大进程。中国发现最早的三个陶器遗址都超过距今15000年,而且都见于岭南地区,其中最早的陶器碎片是仙人洞遗址的陶片,距今2万年;日本的大平山元Ⅰ遗址出土无纹饰陶器,距今1万6千年;俄罗斯远东地区的麦宁斯卡娅文化遗址发现陶俑,距今1万3千年;苏丹的哈尔特姆(Khartoum) 遗址出土的早期陶器大约距今1万年;捷克的Dolni Vestonnice出土了烤粘土制品的窑炉,窑炉周围小屋的地板上覆盖着数百个陶瓷雕像及其碎片,描绘了人类和众多动物,大多距今2万4千年到2万8千年之间是目前世界上最早的陶器,其中仅有11cm的布尔诺女陶像最为出名,其描绘了一个性感的裸体女性形象。除此之外,伊朗、印度尼西亚、印度、尼泊尔、危地马拉和墨西哥,总之,陶器并非我国独有的发明,而是世界各地古老文明的共同创造。

至于陶器到底是怎么发明的,至今无从得知,也许是先民偶然发现火堆旁边的泥土硬度堪比石头,也许是先民用泥巴做成的泥像被大火烧过之后变得无边不摧,仿若受到神力的庇护。忽然想起来,我们在很小的时候“水和泥”或者“撒尿和泥”的体验,就总觉得也许这种本能就是祖先刻在DNA的传承。

由于使用的黏土和杂质的不同,烧成之后的颜色陶器可以分为黑陶、白陶、彩陶、彩绘陶、印纹陶等;按照内部砂质情况,可以分为泥陶、夹砂陶,例如紫砂壶很显然就是紫色、含砂较高的茶壶;另外根据应用可以分为生活陶、建筑陶和装饰,这里提一下,我们常见的红砖、青瓦也属于陶器,秦兵马俑当然也是陶制品。可以说在古代,陶类产品几乎占据我们生活的方方面面。最后,随着烧结技术的发展,我们身边的陶器已经越来越少,被瓷器、玻璃、金属、塑料等所代替,比如传统的瓦片已经随着高楼大厦的流行越来越少;粘土砖也因为破坏环境而逐步禁止;陶制的花盆因为笨拙也不受人待见;秦兵马俑只能在深坑里守护着始皇帝的荣耀……

主要参考:

1.Dolní Věstonice IIa: Gravettian microstratigraphy, environment, and the origin of baked clay production in Moravi[J],2015; The discovery and research on the early pottery outside of China[J]. 2007;关于“陶器时代”的论证(之六)西亚的陶器时代[J].2012.等

2.Dolni Vestonice - Archaeological Site - The Australian Museum,大平山元遺跡 – 【公式】世界遺産 北海道・北東北の縄文遺跡群 (jomon-japan.jp)

3.陶瓷工艺学、无机材料科学基础、陶瓷-粘连文明的泥土等书目

4.文博视野 | 10000年以前陶器大检阅、考古研究所-殷墟白陶的初步研究等资源

来源: 材说

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

材说

材说