立秋已过,暑气未消。当现代人顶着35℃高温骂骂咧咧地掏出手机,却发现社交媒体上突然刮起一阵“复古降温风”——小宝宝和毛孩子们开始流行学古人抱着冬瓜睡觉了!

图源:小红书

从冬瓜到冰鉴,从风扇到空调,人类与高温的较量从未停止——这场跨越千年的“降温革命”,既藏着古人的生存智慧,也写满了现代科技的突围史。

01、自然降温:古人智慧的结晶

从远古时代起,人类就在与酷暑进行着不懈的抗争。

我们的先民最早发现,浓密的树荫、幽深的山洞、清凉的水流都是天然的“避暑胜地”,而用树枝草叶编织的凉帽则成为最原始的防晒工具[1]。这种利用自然条件降温的智慧,至今仍在影响着我们的生活方式。

图源:豆包

今年夏天,“抱冬瓜”意外走红,成为消暑降温的关键词。古人这个看似朴素的降温方式,实则蕴含着科学原理:首先,冬瓜皮密度高、比较硬,储存在阴凉处会有温差,人体正常体温37度,抱着传导热量快,感觉很凉爽;其次,冬瓜水分多,人体接触后热量交换起来,也会起到降温作用[3]。这种通过物体吸热来降温的方式,本质上运用了热传导的基本原理。

值得一提的是,冬瓜不仅是"体外降温器",更是消暑佳品。李时珍的《本草纲目》中更为精辟地记载了冬瓜具有“性凉、味甘、微寒、无毒、入肺胃”的功效。所以一碗清凉的“冬瓜香菇茭笋汤”,食后也可使人顿感清淡鲜美,醇香可口,消暑止渴[4]。如果说“抱冬瓜”展现的是民间的生活智慧,那么古代贵族阶层的降温方式则更为“硬核”——早在2400多年前,我国就出现了集冷藏与空调功能于一体的“青铜冰鉴”。

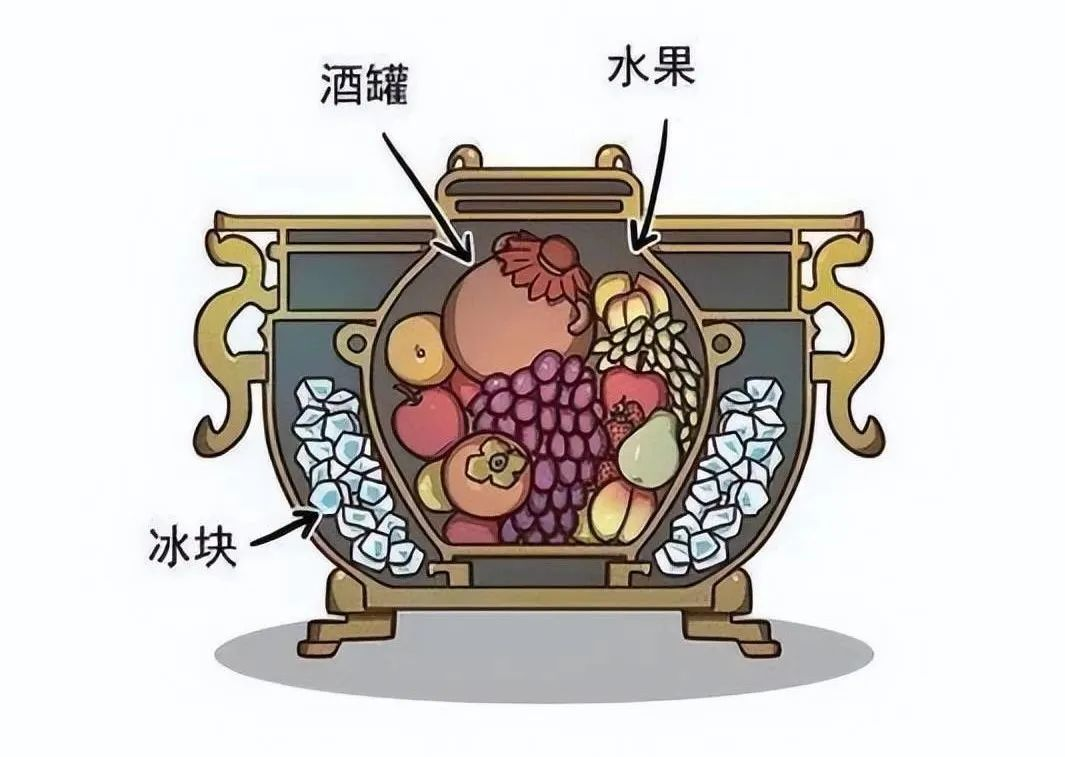

图源:sohu

它的工作原理是利用冰块融化时的相变吸热效应来实现制冷。在青铜冰鉴内部有一个水容器,容器底部放置冰块。当冰块逐渐融化时,吸收周围热量,使容器内部温度降低。而容器外部的空气通过水容器上方的散热孔,进入容器内部,从而达到降温的效果[5]。这种将物理相变原理与工程设计完美结合的黑科技,从秦汉到明清一直被沿用发展,堪称古代科技的一大杰作。

02、机械制冷:科技发展的便利

当青铜冰鉴在贵族府邸中散发着丝丝凉意时,谁曾想到两千年后,人类会开启一场彻底改变生活方式的制冷革命。18世纪,随着热力学理论的突破,机械制冷技术终于撕开了自然降温的千年帷幕——1720年,William Cullen博士率先研究真空条件下液体蒸发的制冷效应,由此拉开了人工制冷时代的序幕。这场制冷技术的飞跃始于科学家的奇思妙想:

🔹 1748年,苏格兰科学家William Cullen发明了第一台人造冰箱

🔹 1842年,美国医生John Gorrie为救治黄热病人,创造出首台实用冷却机

🔹 1873年,德国制冷工程师Carl von Linde设计出首台便携式压缩机冰箱

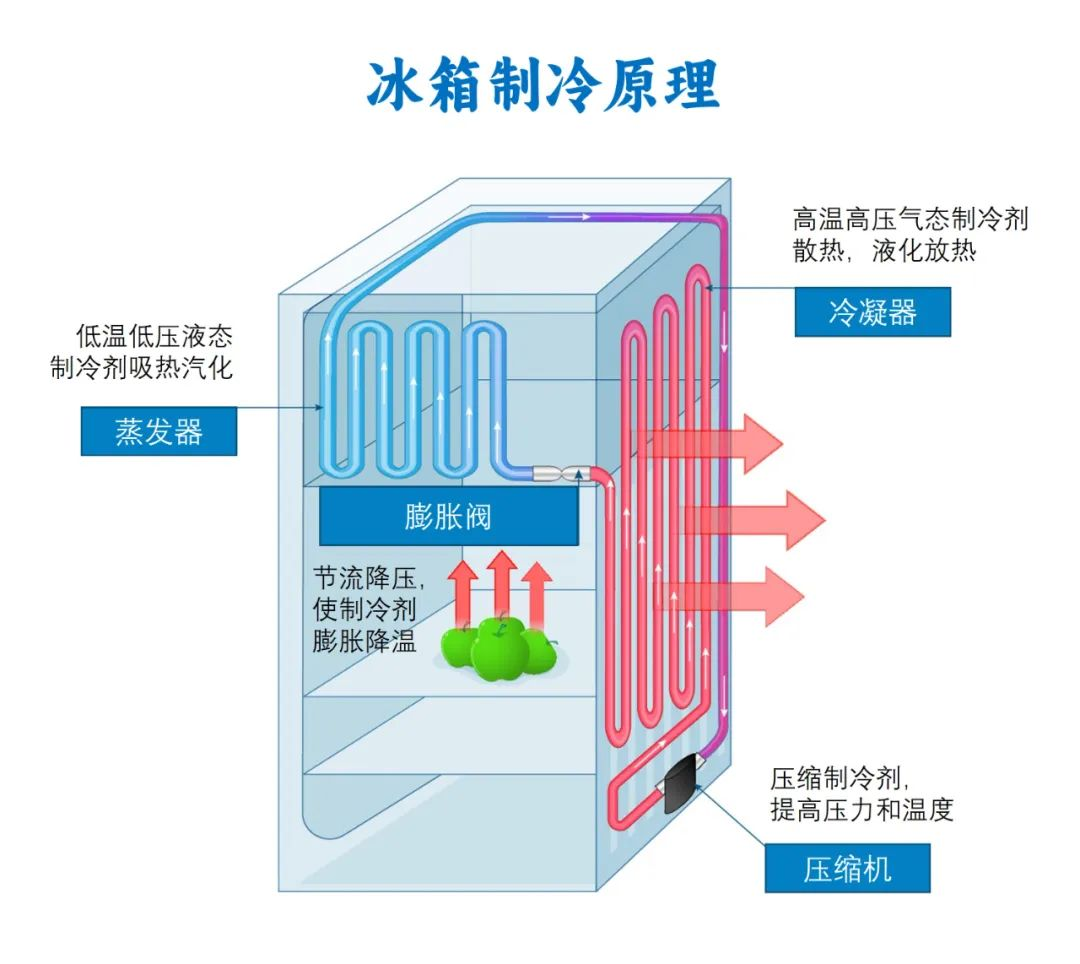

真正的转折出现在1928年,Frigidaire公司发现了一类新的合成制冷剂,称为卤代烃或CFCs(含氯氟烃)。这项研究使氯氟烃(氟里昂)走进人们的视野,它很快就成为压缩机冰箱的主要材料[6]。冰箱的核心功能是通过制冷循环将冰箱内部的热量转移到外部,从而保持低温。其工作原理是基于热力学第二定律(热量不能从低温物体转向高温物体,而不引起其他变化),依靠制冷剂的相变(液态↔气态)和压缩机的做功来实现热量搬运。

图源:图虫创意

空调的工作原理也与冰箱类似,都是利用制冷剂相变和压缩机循环实现热量搬运。区别就是冰箱是把热量搬运到冰箱外,而空调是把热量搬运到房间外。与依赖自然冰块的青铜冰鉴相比,机械制冷实现了三大突破:

✓ 全年无休的稳定制冷能力

✓ 精确可控的温度调节

✓ 从食物保鲜到空间降温的功能拓展

而今,这场制冷革命仍在继续。在环保与能效的双重驱动下,磁制冷、量子制冷、热电制冷等前沿技术正在重塑未来。不久后,我们又将见证一场如同当年青铜冰鉴到压缩机冰箱的跨越式发展。

03、集中供冷:现代文明的需求

当家用空调还在为单个房间搬运热量时,一场颠覆性的制冷革命已悄然来临——就像电力从家庭发电机升级为电网系统,制冷技术也迎来了它的“集中供电”时代。这种被称为“集中供冷”的创新模式,正在重新定义现代城市的降温方式。集中供冷系统,类似一台“超级空调”:通过建立集中供冷站点和搭建相应的配送管线,将冷水或者冷风传送给建筑物,可以同时为区域内的大量用户提供服务[9]。与传统家用空调依赖制冷剂实现制冷的方式不同,区域集中供冷系统主要以水为介质进行热量交换。该系统通常由能源站(作为冷热源核心)、输送管网、换冷/热站及用冷末端(如风机盘管)四部分构成,其运行逻辑类似于人体的心脏与血液循环系统——通过管网将“冷量”输送至各个需求区域。

区域集中供冷系统会将低温水通过输送管网运送至目标区域的换热站,在此完成冷量交换后,携带冷量的水继续输送至用户的末端风盘系统。随后,末端风机持续吹拂流经低温水管路,将水中的冷量转化为冷气,最终送入用户所处的空间,实现降温效果[9]。

(图源:腾讯网)

区域集中供冷系统虽顶着“集中”之名,实则是功能全面的“全能型”供冷方案。从使用体验看,用户可根据需求灵活调节室内温度、湿度,精准控制空间环境,保障温湿度的长期稳定;从环境友好性看,系统运行时大幅降低了传统空调设备的噪音与震动,显著改善室内声环境;而其最突出的核心竞争力,则是远超家用空调的制冷效率与能源利用率——冷站的制冷效率约为普通空调的两倍,这意味着在相同供冷需求下,它能以更低的能耗完成任务,既节省运行成本,又契合绿色节能的发展理念。无论是日常使用的便捷性,还是长期使用的经济性与环保性,集中供冷系统都用实力证明了它“全能选手”的称号绝非虚名。目前,集中供冷已在青岛、济南等城市施行,相信不久的将来,将走向更多的地方。

图源:图虫创意

从抱着冬瓜纳凉的先民,到享受着集中供冷的现代人,这场跨越千年的“降温革命”终于让人类有了对高温说“适可而止”的底气。当青铜冰鉴遇见量子制冷,当个人空调升级为城市供冷网络,我们看到的不仅是技术的迭代,更是人类智慧与自然法则的精彩博弈——在遵循物理规律的同时,不断突破降温技术的极限。参考文献[1]林长华.趣话古人的防暑降温[J].生态经济,2003,(08):74-75.

[2]胡璇.消暑保健佳蔬冬瓜[J].家庭中医药,1999,(08):51.

[3]解放日报.警惕:上海已有多人送医!三伏天这件事又火了,但竟然会致病?医生提醒. 2025.7.15.

[4]胡文权,时燕,经虹.消暑利湿的“冬瓜”[J].蔬菜,2002,(11):41.

[5]程利萍.千年前的“冰箱”:古代青铜冰鉴揭秘[J].科学24小时,2024,(11):48-50.

[6]温丰.冰箱新型制冷技术的研究综述[C]//中国家用电器协会.2024年中国家用电器技术大会论文集(1).合肥华凌股份有限公司;美的集团股份有限公司;,2024:107-112.

[7]周玲.空调制冷现状及未来发展趋势分析[J].科技经济市场,2021,(03):146-147.

[8]杨阳腾.集中供冷离我们有多远[N].经济日报,2023-09-06(009).

[9]都芃,王孙伟.区域集中供冷:防暑降温新方式[N].科技日报,2023-08-17(008).

作者:郭玮宏,中国科学院大学博士、高级工程师策划&编辑:Tiara题图图源:图虫创意

来源: 上海科技馆

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

上海科技馆

上海科技馆