近日,新华社、《人民日报》、《新京报》等主流媒体纷纷以《邱月淇,全球唯一获奖者!》为题报道了一则喜讯:上海交通大学(简称“上海交大”)生物医学工程学院2022级博士生邱月淇,在2025年国际医学磁共振学会(ISMRM)年会上斩获青年科学家奖下设的转化科学奖,成为当年度该奖项唯一得主。

这位集颜值与才华于一身的“00后”,不仅让来自中国的科研成果站上磁共振转化研究的世界领奖台,更凭实力圈粉无数,被网友称为“新晋科研女神”。

邱月淇

硬核成果让中国技术惊艳全球

据各大媒体报道,ISMRM自1994年成立以来,已发展成为全球规模最大的医学磁共振学术组织,其年度会议汇聚来自100余个国家的约6000名专家学者,堪称全球磁共振研究领域最具影响力的学术盛会。而其下设的转化科学奖是国际医学磁共振学会青年科学家奖三大奖项之一,采用论文评审、大会答辩、专家组终审三重严苛筛选,每年只授予全球最具临床价值的突破性成果。

邱月淇来自上海交通大学生物医学工程学院张志勇老师课题组。此次她代表团队带来的获奖论文《便携式低场系统中的时空编码磁共振成像》(Spatiotemporal Encoding MRI in a Portable Low Field System)能从斯坦福大学、伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校、哈佛大学麻省总医院等顶尖机构中突围,足以证明中国技术的硬核实力。

正如上海交大官网所说:这是我国的科研成果首次获得这一奖项,不仅彰显了上海交通大学在医工交叉领域的领先科研实力,更体现了我国在医疗设备核心技术攻关方面取得的重要进展,为推进磁共振技术的普惠化应用开辟了新的技术路径。

通俗易懂地讲,邱月淇所在团队创新性地研发了适用于无多通道并行加速便携式磁共振设备的SPEN(时空编码)采集方法,为便携式磁共振设备装上了“火眼金睛”。过去,传统平面回波成像(EPI)技术就像给便携式磁共振设备戴上了“扭曲滤镜”,成像时容易出现几何失真,严重影响诊断准确性。而邱月淇团队另辟蹊径,放弃对复杂硬件的依赖,从信号编码的底层逻辑入手,让磁场变化与信号采集实现“精准同步”。

这一成果登上磁共振领域权威期刊《医学磁共振》(Magnetic Resonance in Medicine)。值得关注的是,研究团队在评奖报告中进一步展示了相关技术的系列创新拓展,不仅推动了低场磁共振技术的发展,更为便携式MRI设备的临床转化应用提供了关键技术支撑。

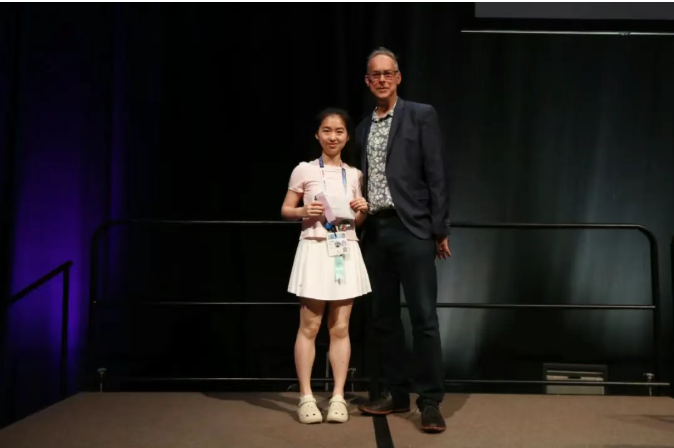

ISMRM2026会议主席为邱月淇(左)颁奖

颜值与才华并存的科研新星

翻开邱月淇的履历,“优秀”二字贯穿始终。2018年考入上海交大生物医学工程学院后,她不仅以突出的学业成绩崭露头角,更在全国大学生数学建模竞赛中拿下上海赛区本科一等奖,还收获了上海交大优秀毕业生、校友奖助学金等多项荣誉。值得一提的是,她还是个“全能学霸”——不仅成绩优异,还是校园辩论赛场上思维敏捷的“辩手”,是社会实践中深入基层的“行者”,也是志愿服务中传递温暖的“志愿者”,多元化的经历让她的综合素养得到全面提高。

而让邱月淇与如今的专业深度绑定的,是张志勇老师课堂上的“一眼万年”。当磁共振成像技术的原理被层层解析,那些关于质子自旋、磁场编码的科学奥秘,瞬间抓住了她的注意力。这份好奇促使她通过推免直升,在上海交大开启了磁共振技术的探索之旅。

博士阶段的科研之路,藏着不为人知的艰辛。为搭建首个便携低场磁共振系统,邱月淇和团队曾在昏暗的地下实验室里反复调试:焊接电路、组装部件、计算参数,常常一干就是通宵。直到第一幅无干扰的清晰图像出现在屏幕上,所有人紧绷的神经才终于放松。这段从0到1的突破,让她对科研有了更深的理解——真正的创新,往往藏在日复一日的坚持里。

作为ISMRM的活跃成员,邱月淇将日常积淀的综合素养化作驰骋国际舞台的底气。她连续3年登上年会舞台,从2023年的初露锋芒到2025年的夏威夷领奖,一步步用实力赢得国际同行的认可。如今,她已在磁共振领域权威期刊以第一作者身份发表3篇论文,成为学界瞩目的青年力量。

张志勇老师(左)和邱月淇等组员(右)搭建便携磁共振的过程

让尖端医疗惠及更多人

“科研的最终目的,是解决真问题。”邱月淇和她的同伴深谙此意,也努力朝这一方向前行。

2024年8月,团队依托上海交大的科技成果,孵化出上海智像医疗科技有限公司,让实验室里的技术开始走进医院病房。在上海交通大学医学院附属儿童医学中心,他们与江帆教授团队合作,将便携式低场MRI系统用于儿童脑智发育研究。传统高场设备噪声大、检查时间长,孩子往往哭闹抗拒,而新设备噪声降低80%,体积小巧易操作,目前积累的影像数据,正为自闭症等疾病的早期干预提供关键依据。

更令人期待的是,这些便携式设备成本仅为传统高场设备的十分之一,未来有望走进乡镇卫生院,让偏远地区的患者在家门口就能接受高质量检查。正如邱月淇和她的研究同伴所追求的终极目标——最好的医疗技术,应该是老百姓用得上、用得起的技术。

如今,邱月淇和她的研究同伴正致力于推动时空编码技术与人工智能、精准医疗融合,为重大疾病的早期干预开辟新路径。让更多尖端技术走向普惠,是未来目标,也是一代又一代科研人接续力量带来的触手可及的期待。

来源: 我是科学人

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

我是科学人

我是科学人