在热带和亚热带地区,一种由蚊子传播的病毒性疾病可能正悄然威胁着居民和旅行者的健康——它就是基孔肯雅热(Chikungunya)。这个名字源自非洲斯瓦希里语,意为“弯曲的”,形象地描述了患者因严重关节疼痛而弯腰屈身的姿态。尽管这种疾病很少致命,但其引发的长期关节症状可能严重影响生活质量。本文将带你了解基孔肯雅热的传播、症状、治疗与预防。

一、病毒与传播:蚊子是罪魁祸首

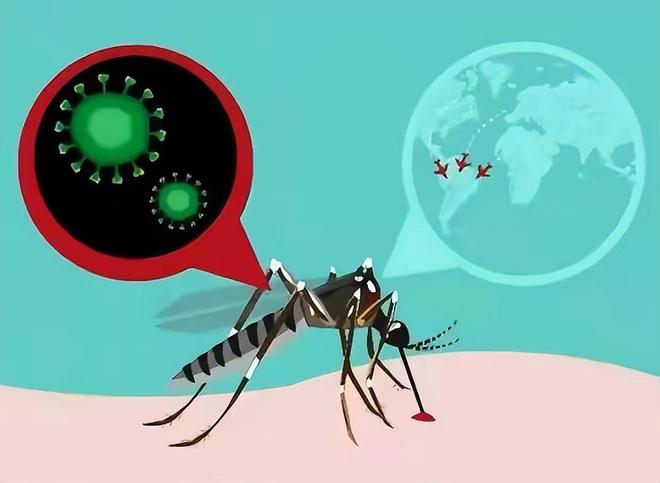

基孔肯雅热由基孔肯雅病毒(CHIKV)引起,属于甲病毒属,主要通过伊蚊(如埃及伊蚊和白纹伊蚊)叮咬传播。这两种蚊子同时也是登革热、寨卡病毒的传播媒介,因此流行地区常出现多种蚊媒病共存的情况。

病毒通过蚊子叮咬进入人体后,潜伏期通常为2-7天,随后突然引发症状。值得注意的是,患者在被感染的蚊子叮咬后也可能成为传染源:若此时其他蚊子叮咬患者,病毒会进入蚊子体内继续传播。

二、症状:高烧与关节剧痛

基孔肯雅热的典型症状包括:

1、突发高烧(39°C以上),持续2-5天;

2、剧烈关节疼痛:常见于手腕、手指、膝盖和脚踝,可能持续数周甚至数月;

3、皮疹:约半数患者出现红色斑丘疹;

4、其他症状:肌肉疼痛、头痛、恶心等。

与登革热不同,基孔肯雅热较少导致严重出血或休克,但关节疼痛可能转为慢性,尤其对中老年患者影响显著。

三、诊断与治疗:对症支持为主

由于症状与登革热、寨卡病毒病相似,确诊需依赖实验室检测(如PCR或血清学抗体检测)。目前尚无特效抗病毒药物,治疗以缓解症状为主:

退烧止痛:使用对乙酰氨基酚(避免阿司匹林,以防出血风险);

充分休息和补水;

慢性关节痛可考虑物理治疗或抗炎药物。

四、预防:防蚊是关键

减少蚊虫滋生:清除积水容器(如花盆、轮胎),阻断蚊子繁殖环境。

个人防护:

使用含避蚊胺(DEET)的驱蚊剂;

穿着长袖衣裤,使用蚊帐;

家中安装纱窗、纱门。

旅行建议:前往非洲、东南亚、南美等流行地区前,查询疫情信息。

五、全球流行现状

自1952年在坦桑尼亚首次被发现后,基孔肯雅热已扩散至全球60多个国家。2013年加勒比地区暴发疫情,导致百万人感染;近年来,印度、泰国等地病例持续增加。气候变化和城市化加速了蚊媒栖息地扩张,使得防控形势更加严峻。

基孔肯雅热虽非高致死率疾病,但其致残性症状提醒我们:防蚊无小事。通过科学防护和公共卫生合作,我们可以有效降低感染风险。如果你或身边人从疫区返回后出现疑似症状,请及时就医并告知旅行史,帮助医生快速准确诊断。

记住:没有积水,就没有蚊子;没有蚊子,就没有基孔肯雅热!

(作者:重庆市九龙坡区疾病预防控制中心主任 副主任医师 陶然)

来源: 重庆市九龙坡区科普创作与传播学会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

重庆市九龙坡区科普创作与传播学会

重庆市九龙坡区科普创作与传播学会