一、引言

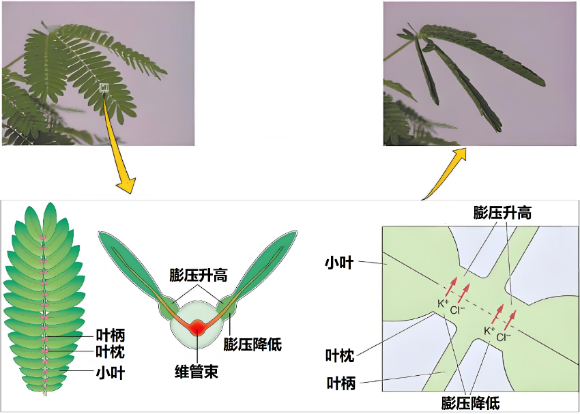

在植物界,含羞草以其独特的“害羞”特性著称——当受到触碰或振动时,叶片会迅速闭合,仿佛敏感羞涩的少女感到害羞而低头掩面抿嘴一样(图1)。

图1 因被轻轻触碰而“害羞”的含羞草——她的意思可能是:“嘿嘿嘿!别碰我!!你这个臭流氓!!!”

这种看似简单的反应背后,隐藏着一套精密的生物力学机制和令人惊叹的适应策略。

更为惊奇的是,含羞草还有学习能力!在常人眼中,植物往往是“没有脑子”的生命体,但科学研究揭示了它们感知触碰、记忆刺激并做出“决策”的惊人能力——它们不仅能感知外界刺激,还能“学习”和“记忆”,用独特的生物力学机制展现着不为人知的“智能”。

从细胞层面的信号传导,到“学习与记忆”能力的展现,含羞草向我们揭示了植物界不为人知的“智慧”风采。今天,就让我们一起走近含羞草,一起走进植物王国的“触觉智慧”世界。

二、精妙设计的植物“压力传感器”

在大多数人的认知中,植物是静止而被动的存在。然而,含羞草的叶枕和捕蝇草的触发毛,却像自然界精心设计的“压力传感器”,时刻监测着外界的触碰与振动。这些特化结构背后,是细胞与分子层面的精密协作。

含羞草的叶柄基部有一个膨大的结构——叶枕。叶枕内部细胞分布不均匀,外侧细胞比内侧细胞排列紧密,含有较多的水分。叶枕密布着力学敏感细胞。当手指触碰叶片时,外力会导致叶枕细胞的细胞壁发生微小形变,这种形变如同按下开关,通过细胞膜上的蛋白质传递到细胞内部,引发一系列分子构象变化。受到刺激后,叶枕内部的水分受到挤压而流向细胞间隙,使外侧细胞失去水分,出现萎缩现象。内侧细胞则因保持原有状态而膨胀,使得叶片向内卷曲。同时,叶柄基部的维管束也会因水分流失而收缩,导致叶柄下垂;就像自行车胎漏了气一样,叶子就瘪了下去。这一系列生理反应共同作用,使得含羞草叶片迅速合拢(图2)。

图2 含羞草的“含羞”的力学原因

这种反应使植物能够在受到损伤时采取保护措施,例如收缩叶片以防止水分流失,或防止病虫害的侵入。

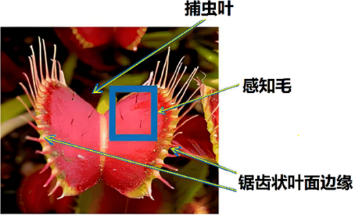

捕蝇草的“设计”则更为精巧。它的叶片边缘长着数根细长的触发毛(图3)。

图3 捕蝇草的精巧“设计”

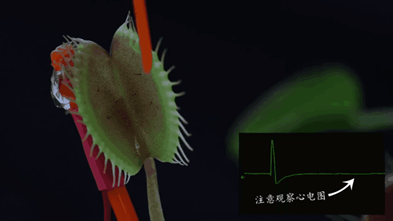

每根触发毛的基部都装有“离子通道”——这是一种对力学刺激极度敏感的蛋白质。当昆虫触碰触发毛时,细胞膜的形变会像拉开闸门一样打开离子通道,让钙离子、钾离子等快速流动,产生微弱的电信号。更奇妙的是,捕蝇草会“计数”:如果你只碰一下它的叶子内部的一根触发毛,是不会“激怒”它的,它外观是不会有何反应的,“嘴巴”是不会闭合的。但如果你在0.5秒内连续两次触碰触发毛,它就会迅速行动起来,把“嘴巴”闭上(图4)。

图4 当捕蝇草终于被骚扰得“不耐烦”的时候(达到阈值),它就会合上“大嘴”——注意她的“心电图”

捕蝇草虽然不像动物一样有大脑来指挥身体某个部位的主动活动,但它们通过钙离子能实现两次触碰来触发“嘴巴”闭合的机制。一次触碰能引起捕蝇草内部的钙离子激增,但没达到一定阈值;当第二次触碰发生时,钙离子达到了阈值,“嘴巴”立刻闭合。通过这种机制,捕蝇草既能够节省能量,又能捕获昆虫。这种机制完美避免了雨滴或落叶的误触,就像给捕虫装置加了一道“双重验证”。这种精确的时间把控,展现了植物在长期进化中形成的节能智慧。

三、电化学传导的植物“神经信号”

当力学信号被感知后,植物如何将信息传递到“行动器官”?答案藏在电化学信号的传导中。植物虽然没有大脑和神经系统,却演化出了类似动物神经的信号传递方式——动作电位。

含羞草的叶片被触碰后,叶枕细胞会发生离子流动:钙离子涌入细胞,钾离子则流出细胞。这种离子交换导致细胞膜内外的电位发生变化,形成类似神经冲动的“动作电位”。这些电信号以每秒2 cm左右的速度通过叶片的维管束(相当于植物的“血管”)传递,最终引发叶片闭合。

更令人惊讶的是,部分植物还会使用动物神经系统中的“信使”——谷氨酸。研究发现,捕蝇草的信号传递依赖谷氨酸受体,一旦这种受体被抑制,捕蝇草就无法闭合叶片捕食。这表明,动植物在信号分子的使用上存在惊人的趋同进化。

与动物神经不同的是,植物的电信号传导还依赖“钙波”——钙离子通过细胞间的通道(胞间连丝)扩散,像水波一样在细胞间传递信息。这种扩散与电信号结合,形成了植物特有的“信息高速公路”。

四、液压驱动的植物“肌肉运动”

信号传递的终点是“行动”。含羞草的叶片闭合、捕蝇草的捕食动作,都依赖于一种巧妙的动力来源——细胞膨压的变化。这是一种以水为动力的“液压机械”,效率远超人类发明的许多装置。

含羞草的叶枕细胞就像一个个微型水泵。当动作电位传来时,细胞会启动“离子泵”(一种名为H⁺-ATPase的蛋白质),主动将钾离子和氯离子排出细胞。细胞内的溶质减少后,水分会因渗透压作用流出,导致细胞膨压从0.5 MPa骤降至接近0(相当于从自行车轮胎的气压降到几乎为零)。细胞“瘪掉”后,叶片便失去支撑,自然闭合。而当刺激消失,细胞重新吸收离子,水分回流,叶片又会缓缓舒展。

捕蝇草的运动则采用了另一种机制——“酸生长理论”。当电信号到达叶片时,细胞会快速分泌酸性物质,使细胞壁的pH值从7.0降至5.5以下。这种酸性环境会激活一种名为“扩张蛋白”的酶,让细胞壁变得松弛。此时,细胞像吸水的海绵一样快速膨胀,叶片在0.1至1秒内迅速闭合,将昆虫牢牢困住。

五、植物的“学习与记忆”

大多数人认为,植物是静止、被动的生物,但科学研究揭示,它们能感知触碰、记忆刺激,甚至做出“决策”。从含羞草的迅速闭合到捕蝇草的精准捕食,植物的触感背后隐藏着复杂的生物力学和电生理学机制。植物不仅能感知和反应,还能“学习”和“记忆”——这一发现彻底颠覆了人类对植物的认知。

第一个注意到含羞草超凡学习能力的人是科学巨匠——让巴蒂斯特拉马克(Jean-Baptiste Lamarck,1744-1829)。是他发明了生物学(biology)这个词。他将以下任务委托给自己年轻的搭档奥古斯汀皮拉摩斯康多尔(Augustin Pyramusde Candolle,1778-1841):携带一些含羞草乘坐马车,穿过巴黎的大街,然后描述途中观察到的含羞草叶片行为。

康多尔不负所托,在马车上装了满满一车盆栽的含羞草,以至于自己都没地方待了,只得步行带着这些含羞草环游巴黎。在这个过程中,康多尔发现了一些不寻常的事。起初,所有的含羞草都因为马车的颠簸闭合了叶片,但很快叶片又都张开了,并且一直张开着,似乎它们已经适应了这种震动。对于这个现象的解释非常简单而朴素,同时也让康多尔惊奇不已:在很短的时间内,植物明白了马车的晃动没有危险,于是它们停止耗费宝贵的能量去闭合叶片。

它们的学习能力虽没有意识参与,却能帮助其更高效地适应环境。最常见的学习方式是“习惯化”。当一种无害刺激反复出现时,植物会逐渐减少反应。在1985年的一项实验研究发现,含羞草经过6次轻触后,叶片闭合的时间会减少70%。这种“习惯”的形成,源于钙信号通路的敏感性降低——植物通过下调反应强度,避免浪费能量在无意义的刺激上。

更高级的学习形式是“关联学习”。2016年针对豌豆苗的实验震惊了科学界:它们能在迷宫中通过学习将“光照方向”与“触碰障碍”关联起来,以85%的准确率选择正确路径。这种能力依赖于电信号与生长素的协同作用——植物通过“记住”刺激之间的关联,提前调整生长方向,展现出类似动物的“趋利避害”智慧。

那么,植物的“记忆”储存在哪里?研究发现,它们的记忆形式多样:有的是离子通道敏感性的调整(电化学记忆),有的是DNA甲基化等基因修饰(表观遗传记忆),还有的是细胞壁结构的改变(结构记忆)。例如,长期经历强风的植物会通过细胞壁增厚“记住”环境压力,使茎秆更粗壮。

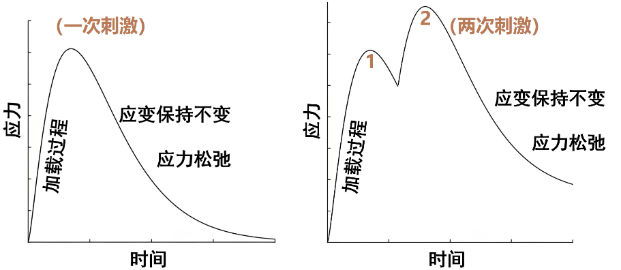

要我说啊,不管是含羞草受到一次刺激,还是捕蝇草受到两次刺激,抑或是类似这些植物对多次频繁刺激的“学习与记忆”,都可能与植物组织的粘弹性力学性能有关。植物细胞的力感受器受到刺激后,都会对细胞产生一个脉冲激励、从而产生收缩运动(含羞草)或者收缩运动趋势(捕蝇草)。这用“无脑的”粘弹性材料的应力松弛效应来解释,似乎也能说得通。应力松弛是指材料或构件在恒定形变状态下、内部应力随时间推移逐渐衰减的物理现象。含羞草一次刺激就能达到收缩的“动作电位”阈值,而捕蝇草需要连续两次的刺激(应力叠加)才能达到收缩的“动作电位”阈值(图5)。

图5 含羞草(左)和捕蝇草(右)收缩的应力松弛理论示意图

当叶片产生收缩后,应力会慢慢衰减。那么,什么时候叶片会再打开呢?这与叶片材料的应力松弛时间有关。

至于植物的“学习与记忆”功能并不是因为植物有个“大脑”,而是材料的疲劳力学性能引起的。在反复多次的力学刺激下,材料的承载能力(强度)会降低,细胞的力感受器也变得对于力学刺激不那么敏感了,导致外部刺激不能产生超过 “动作电位”阈值那么大的应力,所以叶片就不再收缩了。打个不太恰当的比方就是,再美的东西、看多了也会产生“审美疲劳”一样。

以上解释纯属个人观点,大言不惭地命名为含羞草和捕蝇草生物力学原理的“AQiao学说”——老毛病又犯了:我说我的眼里只有“力”。

延伸阅读,请关注我的个人微信公众号“医用生物力学”的文章:我说我的眼里只有“力”。

六、向植物学习的创新仿生科技

植物的生物力学机制为人类科技提供了创新的灵感源泉。从智能材料到机器人,自然界的巧妙“设计”正推动着技术突破。

在传感器领域,东京大学的Nakagawa团队于2019年开发的水凝胶传感器,模仿了含羞草叶枕的力学敏感机制。这种材料在受力时会产生类似植物动作电位的微弱电流,灵敏度可达0.1毫牛——相当于一根头发丝的重量,非常适合用于假肢的触觉反馈系统,让截肢者重新感知外界触碰。

软体机器人领域则受益于植物的液压驱动原理。麻省理工学院的Kim团队于2020年研发的水凝胶机器人,能像含羞草一样通过湿度变化自主折叠,折叠角度可达180度,响应时间不到10秒。这种无需马达的驱动方式,为微型机器人在狭窄环境(如人体血管)中的应用开辟了可能。

自适应材料的研发也借鉴了植物的学习能力。美国陆军研究实验室开发的“记忆合金+AI涂层”材料,能像含羞草“习惯化”学习一样,在多次受冲击后调整刚度分布,优化抗弹性能。而模仿豌豆苗趋光性的自调节光伏板,则通过触觉传感器实时调整角度,使光能利用率提升30%以上。

现代科技正从捕蝇草汲取灵感。MIT团队开发的仿生捕蝇草机器人,采用液晶弹性体材料模拟叶片运动,仅需5V电压即可实现0.2秒抓取动作。瑞典研制的自修复电子传感器,模仿其触发毛的双信号验证机制,误报率降低至0.003%。在医学领域,基于捕蝇草消化液研发的蛋白水解酶复合体,可加速糖尿病溃疡创面清创效率达40%。上海交通大学机械系统与振动国家重点实验室何清波教授团队提出了“自适应无序-有序共振转换”动力学系统,并构建信息驱动弹性动力学编程的刺激响应自适应超材料(图6)。

图6 上海交通大学研发的“人造含羞草模型”

科研(刺激响应超材料)来源于生活(含羞草),而又高于生活(含羞草),终究要服务于生活(信息传感、计算和通信)。

七、结语:重新认识植物的生命智慧

植物触感的生物力学链条可以归纳为:力学刺激→细胞形变→离子通道开放→电信号传递→膨压调节→运动实现→应力松弛。这一过程融合了固体力学(细胞壁变形)、流体力学(水分运输)、粘弹性力学(松弛)和电生理学,展现了植物独特的“智能”适应性。

植物的触感与学习能力,是数亿年进化的生物力学杰作。从含羞草的迅速闭合到捕蝇草的精准捕食,再到豌豆苗的关联学习,植物用“无意识的智能”和无声的行动诉说着生命的韧性与本能。它们没有大脑,却演化出了媲美动物的感知与适应能力;它们看似静止,却在细胞层面进行着精密的“计算”与“决策”。

这些机制不仅是进化的奇迹,更是科技创新的宝库,启发人类在仿生材料、软体机器人和智能传感器等领域的创新。

未来,随着研究的深入,我们或许会看到人工合成的仿生“活材料”、能自学习的医疗器械,如仿含羞草的自闭合手术缝合材料(遇血自动收紧)……它们像植物一样感知环境、自主决策,并不断进化优化——而这一切的起点,可能只是一片在指尖下悄然闭合的含羞草叶片。

来源: 医用生物力学

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助