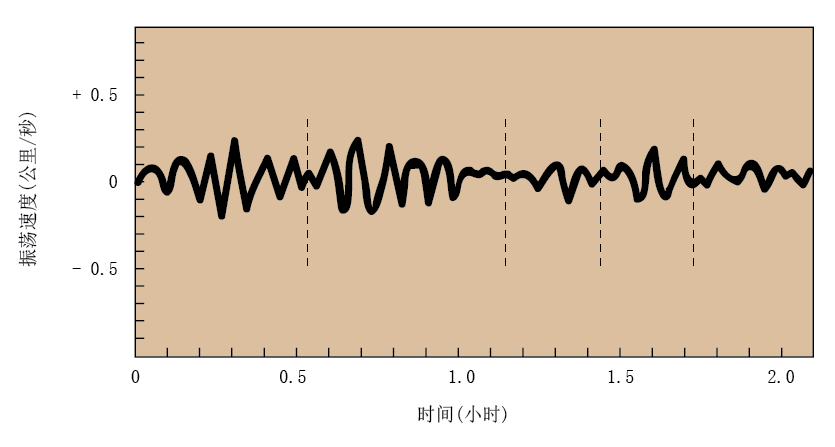

#每周天文名词#五分钟振荡(5-minute oscillation)是太阳表面气体以约五分钟为周期的上下起伏运动,平均速度约0.3千米/秒,振幅约25千米。1962年,美国天文学家罗伯特·莱顿(Robert Leighton)等人通过多普勒效应分析太阳光谱发现了这种现象,促进了日震学的诞生。振荡在水平方向可覆盖上万千米,呈现大范围“同起同落”,在垂直方向上振幅随远离日面中心而减小。这种振荡被认为源于太阳对流层中的热对流激发的声波和重力波,在特定频率范围内,这些波在光球与更高层之间反复反射,形成驻波,产生周期性运动。1970年,美国天文学家罗杰·乌尔里克(Roger Ulrich)提出了“太阳谐振腔”模型,成功解释了其周期来源,为日震学奠定基础。五分钟振荡不仅存在于安静区,在磁场复杂的太阳活动区也能观测到,尽管振幅较弱。此外,太阳磁场也随之呈现1~2高斯的周期性变化。作为最明显的太阳驻波现象,五分钟振荡成为探测太阳内部结构的重要工具。图像来源:中国大百科全书第三版网络版

来源: 星明天文台

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

星明天文台

星明天文台