雾霾,是一段想起来就“憋气”的过往。

2013年初,北京连续数日空气污染指数爆表,“雾霾”一词首次成为我国年度关键词。那一年,北京PM2.5年均浓度89.5微克/立方米,河北邢台更是达到160微克/立方米,均远超世界卫生组织安全线。“PM2.5”成了全民关注指标,公众对呼吸安全的焦虑登上舆论高地。戴口罩成为出门标配,空气净化器销售火爆。

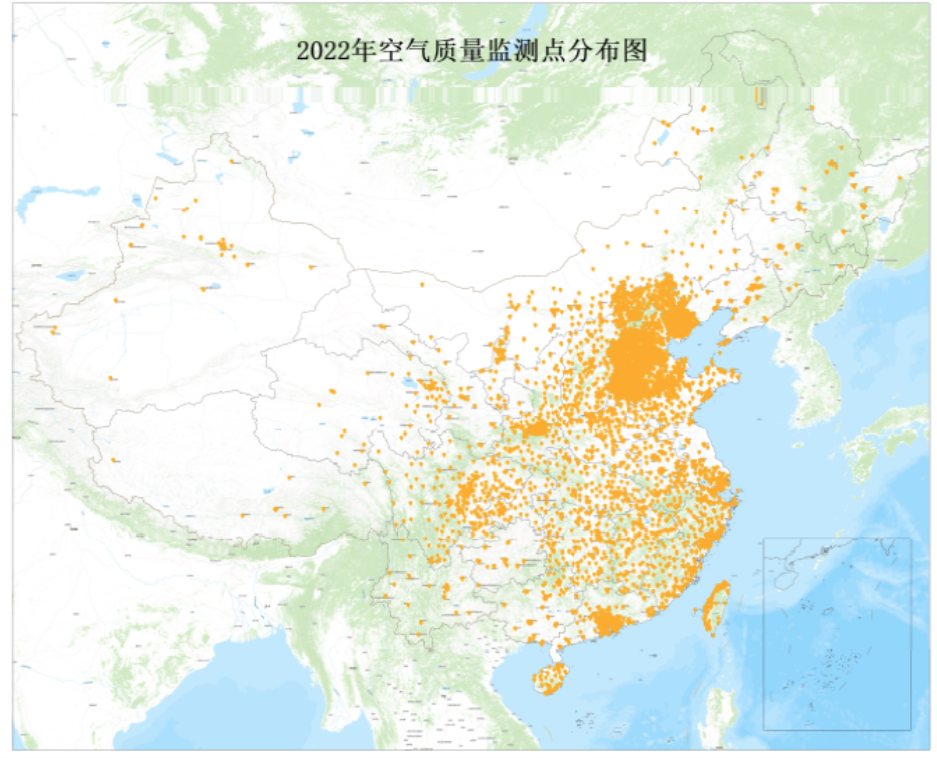

今时今日,当我们仰望天空见蔚蓝,已不再会发出“今天见到蓝天”的感慨。因为,蓝天已成为日常。2024年,全国空气达标城市比例从2015年的21.6%跃升至65.5%,其中PM2.5年均浓度达标城市数量达到252个,占全国城市约75%,比2015年增加了138%。京津冀等重点区域更是完成了空气质量的“翻篇式”跨越。

《蓝天之路:十年巨变·2030展望》便是这场空气革命的完整纪实,这份报告由公众环境研究中心在中国环境新闻工作者协会指导,能源基金会支持下撰写,用详实的数据、典型的案例和科学的分析,绘制出中国空气治理“从污染到共治”的全景画卷,为未来环保之路提供了“全民参与、系统攻坚”的经验模板。

我们从中提炼出四个关键词,带你读懂蓝天回归背后的国家力量与全民行动。

图:十年大气环境治理进展。来源:《蓝天之路:十年巨变·2030展望》,公众环境研究中心,2022,P29。

【关键词一】看得见:全球最密集的空气质量监测网络

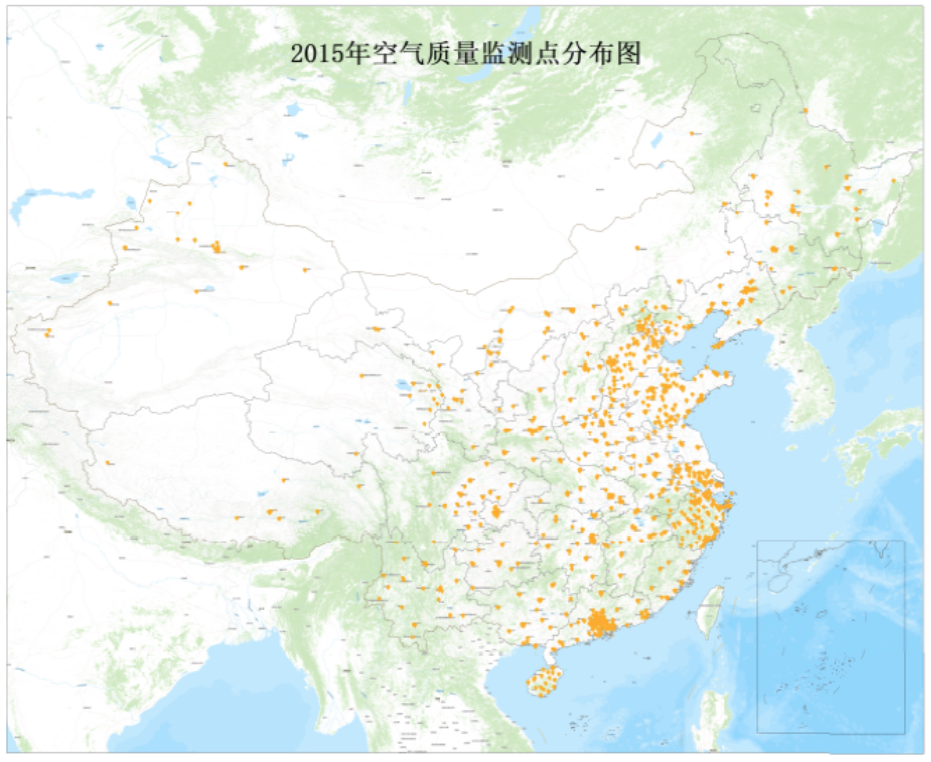

空气治理的第一步,是知道问题所在,也就是“看见”污染在哪里,程度如何。2011年11月,国务院积极回应社会关切的雾霾问题,做出了开启PM2.5等污染物监测和发布的重要决定。2013年起,我国投入空前资源,仅用三年时间便建成全球最大、最密集的空气质量国家监测网,实现对PM2.5、PM10、SO₂、NO₂、O₃、CO六项污染物的24小时实时监测发布。此后,全国空气质量监测网络不断扩展壮大。

截至2024年,通过网络公开渠道可获得实时空气质量监测数据的点位为8684个,构建起全球最大、最密集的空气质量监测网络,监测精度可细化至街道层级,真正实现“城市气质”实时可视化。

让污染被看见,让治理精准化。数据让污染不再隐藏于“平均值”里,也为地方政策评估、企业排放监督、公众健康预警提供了坚实依据,同时提升了大气治理的科学性,增强了公众的理解与信任。

图:空气质量监测点位分布图。来源:《蓝天之路:十年巨变·2030展望》,公众环境研究中心,2022,P9。

【关键词二】管得到:信息公开掀起“精准治污”新时代

解决污染,不能只盯“天上的霾”,更要看到“地上的源”。自2013年起,山东、浙江、福建、安徽、江苏、上海、江西、内蒙古等省区市率先向社会披露重点监控企业自动监测信息。到2014年,重点监控企业自动监测信息公开已覆盖全国除西藏外的各省、市、自治区,开创了全球污染源自动监测数据大规模实时公开的先河。

“蔚蓝地图”等平台,通过获取公开发布的自动监测信息公开,集成到手机APP上,并通过便于公众理解的可视化方式呈现。这意味着,只要想了解,任何人都能在手机上查到某工厂此刻排了什么、是否超标。这场治理上的“透明革命”,杜绝了企业排污的“黑箱操作”,实时数据被公众、媒体、环保组织“看得见、说得出”,监管不再是“搞突击”,而是全天候、全流程的无死角“云监督”。此外,公众监督实时落地,看见问题的同时,便可选择发起有理有据的“微举报”:“蔚蓝地图”APP创新性地融合移动互联与社交媒体功能,其“微举报”机制构建起一道千万人共同参与的“社会空气监督防线”。

图:蔚蓝地图-在线地图。

数据透明让公众能够直接监督,举报有理,“你排多少我能看见”。据“蔚蓝地图”数据,截至2024年,公众通过环保平台发起企业质疑,推动共计6580家重点排污企业公开回应,做出公开说明累积13996次。市民用手机举报排污,用数据“盯紧”身边的污染源,形成强大的舆论“倒逼”机制,成为治理链条中的活跃“节点”。

数据透明让社会监督更加客观、有理有据——公众环境研究中心、绿色江南、自然之友、空气侠、上海青悦环保、芜湖生态中心、青赣环境、绿行太行、青岛清源、绿行齐鲁、绿满江淮、行澈环保等机构在环境数据开放基础上,开展的环境社会监督,架构起民间力量与政府、企业的良性互动,多元主体的协同发力,不仅让环境问题在阳光下无所遁形,更推动着企业从被动整改转向主动治污,促使监管效能持续提升。

数据透明更让市场主体开始对环保合规有了“硬性要求”,品牌企业将环境合规纳入供应商准入与考核体系,金融机构把环境风险评估嵌入信贷审批流程…… 这些基于数据的市场机制,正以 “看不见的手” 倒逼大批排污单位加快整改、推进绿色转型,让环保合规从政策要求逐步转化为市场竞争的内在逻辑。

这背后,是国家环境治理逻辑的升级,也是真正意义上的“制度创新”。监管不再是“上对下”的环保靠政府,而是“全社会协同”——政府、企业、品牌企业、金融机构、社会公众协同共治的中国生态文明建设新阶段。

【关键词三】减得下:数据背后的实质性污染减排

气温升高,是因为地球处于“大环境升温期”?臭氧空洞缩小,是因为自然波动天然恢复?

问题一旦宏大,人们便很自然地将“变化”归因于“天意”。十年前,蔚蓝的天空确实常常需要“等风来”,以至于如今蓝天多了,还有人疑问:“是不是风大、风多了?”

那么,空气到底是“天帮忙”还是“人努力”?让我们用污染排放硬数据,来厘清大气环境治理的真实成效:

全国二氧化硫(SO₂)排放量由2006年最高值2588万吨下降至2023年度的238万吨,降幅近91%,二氧化硫因此退出“十四五”约束性指标;

全国氮氧化物(NOₓ)排放总量由2011年高峰的2404.3万吨,下降至2023年的957.8万吨,下降幅度达60.16%,其中工业源NOₓ排放降幅高达81%;

颗粒物(PM)方面,全国颗粒物排放总量由2014年的1740.8万吨下降至2023年的498.4万吨,下降幅度达71.4%,其中工业源颗粒物排放下降幅度达78.9%。

污染物排放量的大幅下降直接反映在空气质量提升上:

京津冀及周边地区(原2+26城市)PM2.5年均浓度从2013年的114μg/m³,下降至2024年的42μg/m³,下降幅度超过62.9%,北京PM2.5年均浓度更是从89.5μg/m³降至30.5μg/m³,空气质量实现历史性突破;

全国空气质量达标城市由2015年的73个(21.6%),上升至2024年的222个(65.5%),其中PM2.5年均浓度达标城市数量达到252个,占全国城市约75%,蓝天不再是奢侈品。

这些成果并非源于“风大风多”,而是源于一次次实打实的结构调整与系统治理。可以说,蓝天回归的背后,是我们对自然的尊重、政策的坚定推动,以及全社会的协力协作。

图片来源:五分钟聊碳。

那么,我们究竟做对了什么?

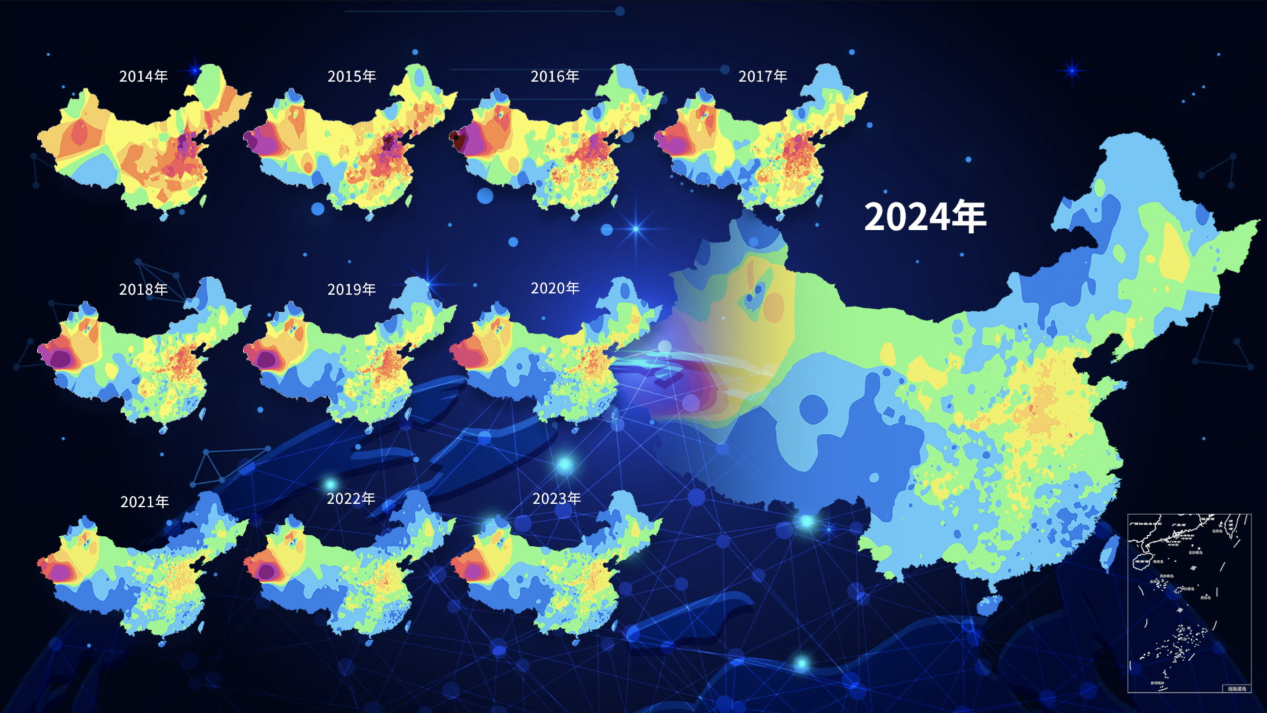

首先是源头控煤,调整能源结构。自“煤改气”“煤改电”以来,全国累计关停小煤电装机容量超1亿千瓦,天然气“北上”、清洁能源替代加速推进,散煤治理在重点地区取得关键性进展,仅“2+26”城市和汾渭平原就替代散煤用户2500万户以上,相当于减少散烧煤五六千万吨。重点行业普遍完成脱硫、脱硝、除尘设备升级改造。据统计,仅2018年钢铁行业就完成超低排放改造产能超2亿吨,大幅削减了工业源污染。

二是车辆换代,清洁交通提速。汽车排放标准由国五跃升至国六,新注册新能源车突破1300万辆,与此同时,多个城市加快公交、出租、物流等领域电动化转型,移动源污染有效下降。

三是数智赋能,全民参与减排。实时空气监测网络从2015年的1515个点位扩展至2022年的9647个,涨幅536.8%;截至2022年7月全国近6万家企业污染物在线监测数据对公众开放,公众可通过“蔚蓝地图”随时查询排放情况,微举报、社交监督成为常态化治理力量。

更重要的是,这场系统性环保行动并未以牺牲经济发展为代价。反之,在一系列结构调整与绿色转型中,不少重点城市实现了经济与环保“双赢”:在空气显著改善的同时,GDP年均增长仍保持在6%以上。这正说明,环保与发展并非水火不容,而是可以“协同进步、双轮驱动”。

中国的环保工作不是“突击战”,而是基于结构性调整的“系统战”。它依靠国家政策的坚定推进,也得益于企业的技术进化与社会的共同参与。减排不再仅仅是“自上而下”的任务,而成为“自下而上”内化的责任和驱动,这些改变,正是蓝天之路“减得下”的真正底气。

图:全国PM2.5浓度分布。图片来源:蔚蓝地图。

【关键词四】学得到:从“蓝天之路”到“低碳未来”

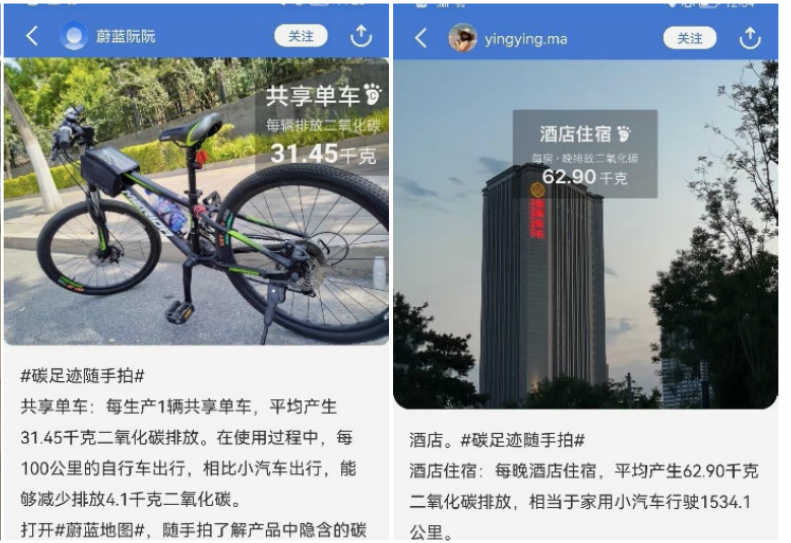

过去谈环保,往往是“专家讲、百姓听”,公众仅能“凭感觉说话”;而如今,公众在空气治理中的角色已经彻底逆转,通过“看见”随时监督,在一次次发出质疑中学习成长,进而成为环境治理的建议者、参与者,甚至推动者。而在迈向“双碳目标”的新阶段,这套“让百姓看见”的成功经验,被迁移到了碳排放治理中,代表工具之一,便是公众环境研究中心开发的“碳易查”。

“碳”过去是一个抽象名词,排多少、怎么排,普通人很难感知。但现在,在“蔚蓝地图”App上,用户只需拍照或搜索,就可以查询到一件产品的碳足迹。小到一颗苹果、一瓶矿泉水、一件T恤,大到一台空调、一辆电动车,平台都能给出基于其全生命周期的碳排放数据(单位:千克CO₂e)。这种碳排放量“可视化”表达方式,打破了碳排放的“专业壁垒”,让低碳变得具体、生活化、可选择。截至2025年中,碳易查收录了30000多种产品碳足迹数据,涵盖衣、食、住、用、行、工业、农业等多个日常生活和消费领域。

图:“蔚蓝地图”App碳易查小工具,可拍照查询生活中身边物品的碳足迹数据。来源:《蓝天之路:十年巨变·2030展望》,公众环境研究中心,2022,P94。

碳易查将复杂专业的碳排放数据转化为人人可查、可评、可用的生活工具,为公众学习低碳知识、参与低碳生活打开了一扇门。未来如果有更多产品标注“碳标签”、更多城市建立“碳地图”、更多机构基于这些数据做出绿色选择,那这条从“蓝天之路”延伸出来的“低碳之路”,不仅是制度设计者的理想,也是每个人脚下真实可走的路径。它让“碳中和”从国家战略,走进每个市民的日常选择中。

图:公众环境研究中心官网·碳足迹随手拍,https://www.ipe.org.cn/index.html。

蓝天回归:不是终点,而是生态文明制度治理的新起点

十年蓝天保卫战,不仅刷新了中国城市的蔚蓝天际,成为我国生态文明治理之路上的一场胜利,更在全球气候治理中树立了“制度可复制、路径可借鉴”的中国样本:让数据说话,让制度托底,让公众参与,让市场有为。这不仅是一种治理思维的呈现,也是一份未来的规划蓝图。

蓝天回归并不意味着治理的结束,而是未来持续攻坚的方向。臭氧污染正在成为新的难题,达标城市比例仍需提升,产业转型带来新的结构性污染隐患,城市之间的空气质量差异依然显著。更关键的是,如何从“蓝天战役”过渡到“绿色转型”,带动土壤、水、固废等其他环境领域的联动治理,让高质量发展真正与生态文明同频共振,才是下一个十年的任务。

在“十四五”规划和“双碳目标”引领下,减污降碳协同增效将成为时代主旋律。全国碳市场正在探索将污染物排放纳入碳核算体系,进一步推动“用环保指标说话”的制度革新。下一个十年,蓝天之外更要守住“绿色地图”。

图:公众环境研究中心官网·公众参与平台,https://www.ipe.org.cn/CityEnvironment/homepage.aspx。

所以,如果你也曾在雾霾中彷徨,在蓝天下欢笑,请花一点时间读一读这份《蓝天之路——十年巨变·2030展望》。你会发现,生态环境的日新月异,和你我息息相关。它藏在你每天呼吸的空气里,藏在你曾经留意到的生活点滴中,也藏在每一个为改变而行动的微小决心里。

蓝天虽无声,却最有力。它记录的是国家的治理能力的进步,也是公民的获得感的提升。也许今天的你,只是看完这篇文章的一位读者。但明天的你,可能就是守护蓝天的一份子。

《蓝天之路:十年巨变·2030展望》,公众环境研究中心,2022。

参考资料

深入了解中国环境治理背后的制度逻辑与数据支撑,这不仅关乎环境,更关乎未来生活质量、城市竞争力和国家软实力的持续跃升。《蓝天之路:十年巨变·2030展望》下载链接:

(中文版)https://wwwoa.ipe.org.cn//Upload/202302080449245254494a76a3438a4d74bc3f3c7cac582c51.pdf

(英文版)

https://wwwoa.ipe.org.cn//Upload/2023071305092920894bbf7f0ac14b4057ac279bfa3eb5da4c.pdf

来源: 五分钟聊碳

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

五分钟聊碳

五分钟聊碳