2025 年 5 月 30 日,中国科学院院士、地质古生物学家杨钟健之孙杨大同在 2025 科普中国说 530 科技工作者日特别场“跨越时光的科研接力”带来演讲《“中国恐龙之父”的地质人生》,与我们重温杨钟健院士在地质古生物学领域筚路蓝缕、奠基立业的传奇一生。

以下是杨大同的演讲节选:

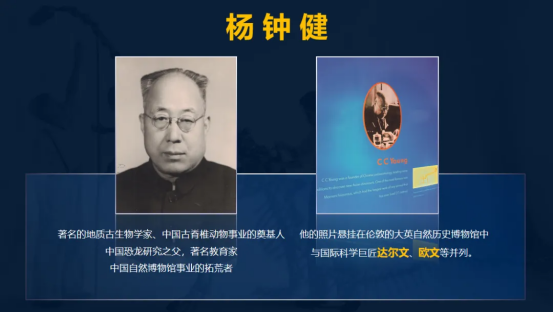

在大英博物馆,有一位中国科学家的照片与国际科学巨匠达尔文、欧文的肖像并列悬挂在一起,他就是我国著名的地质古生物学家、中国古脊椎事业的奠基人、“中国的恐龙研究之父”杨钟健。

图片来源于杨钟健PPT

从“进步青年”到“知识青年”

杨钟健出生于陕西一个教育世家,父亲杨松轩是陕西近代著名教育家。杨松轩思想进步、锐意革新,这种教育理念深深影响了杨钟健的成长。他不仅给儿子讲述伊索寓言和探险小说,还向他传授了许多西方现代自然科学知识,为杨钟健日后走上科学救国之路奠定了坚实的基础。

中学时期,杨钟健逐渐成长为一名进步青年,积极组织进步学生运动,撰写文章抨击军阀统治,倡导教育改革。他在《论国家与人民之关系》一文中写道:“既生中国之土,既为中国之民,当使我中国名声洋溢,当使我中国权威日振以称雄于地球……为国家计即为一身计耳。”

考入北京大学后,正值五四运动前后,杨钟健积极投身学生运动,参加北大平民讲演团、少年中国学会和马克思主义研究会,结识了李大钊、邓中夏、恽代英等革命志士,与他们建立了深厚友谊。

在邓中夏介绍下,杨钟健加入少年中国学会,并担任执行部主任。他组织会员填写“终身志业调查表”,在表中,杨钟健清晰地规划了自己的人生目标:学术上以地质古生物学为终身事业,兴趣上钻研哲学与文学诗词,职业上从事地质调查与教育工作,并计划毕业后赴欧洲深造。

从一个进步青年如何变成了一个知识青年?有一件事深深影响了他——

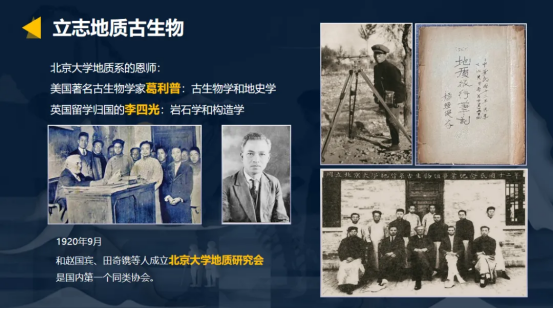

大学二年级时,北大地质系迎来了两位新教师:一位是来自美国的著名古生物学家葛利普,另一位则是从英国学成归来的李四光先生。这两位学者的加入,不仅显著提升了北大地质系的师资力量,更为学生们带来了国际前沿的学术知识与丰富的研究资料。在他们的影响下,杨钟健对地质学与古生物学的兴趣日益浓厚,逐渐坚定了将其作为终身事业的决心。

1920 年,杨钟健还与同学们共同发起成立了北京大学地质研究会。该团体的成立时间甚至早于中国地质学会,是当时国内高校中首个同类学术组织。

图片来源于杨钟健PPT

杨钟健与“中国第一龙”

1923 年,杨钟健完成北京大学学业后,赴德国留学,主攻古脊椎动物学。由于德语基础薄弱,他利用一切时间刻苦学习。在学习期间,他不仅专注于地质和古生物学,还选修了动物学和地理学,被同学们称为“学习狂人”。

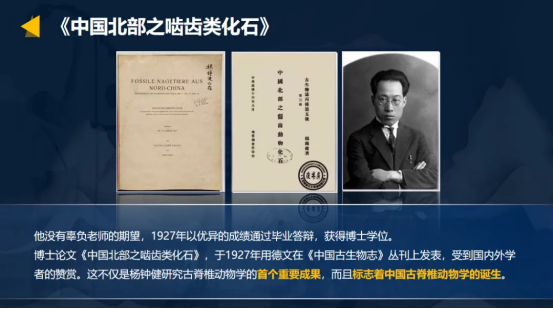

经过四年努力,杨钟健于 1927 年通过博士论文答辩,获得博士学位。他的论文《中国北方之啮齿类化石》不仅是他个人的首部专著,也标志着古脊椎动物学这个学科在中国的诞生。

图片来源于杨钟健PPT

毕业后,导师和朋友劝他留在德国,然而,杨钟健坚定地拒绝了,“山川虽好,终非我土,中国穷是事实,落后也是事实,但那是我的祖国,绝不能抛弃,如同儿子不能抛弃母亲一样”,毅然决定回国。

回国后,杨钟健参与了周口店北京猿人头盖骨的发掘工作。1929 年 12 月,第一个北京猿人头盖骨被发现。北京猿人头盖骨的发现,不仅是中国古脊椎动物学和古人类学的重大突破,也是当时中国科学界的重要成就,更被视为全球古人类学研究中最具意义的发现之一。此后几年,第二、第三、第四个头盖骨相继出土,周口店由此成为古人类学研究的重要基地。

早年间,中国早期的恐龙研究长期被外国学者垄断,他们一旦发现恐龙化石,便立即运往本国研究,完全排斥中国学者参与。杨钟健的归来改变了这一切。

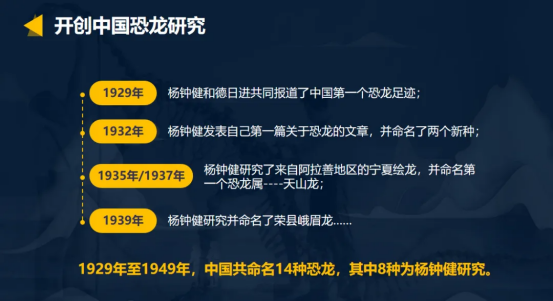

1929 年,他与法国著名地质学家德日进合作,研究了中国第一个恐龙足迹。此后整个 20 世纪 30 年代,杨钟健陆续命名了一系列恐龙新种属。新中国成立前约 20 年间,他几乎以一己之力支撑起中国恐龙研究。

图片来源于杨钟健PPT

抗日战争爆发后,杨钟健拒绝了日本方面邀请他去东京讲学的邀请,毅然前往大后方云南昆明。除在西南联大任教外,他还与同事在当地广泛开展古生物及恐龙化石调查。当时条件极为艰苦,杨钟健曾以“起接屋顶漏雨水,坐当脚底空穴风”形容当时的困境。

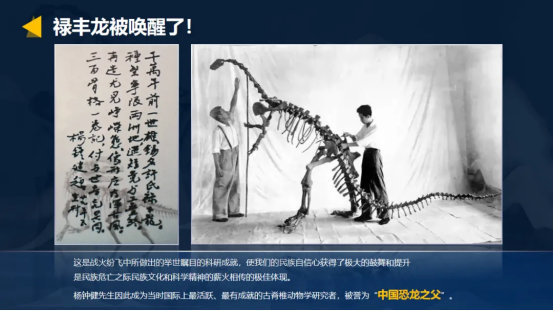

发掘长期未有突破,同事情绪低落,杨钟健却鼓励大家:“我们选的地方没错,外国人没发现只因缺乏坚持,只要坚定信心,必有收获。”功夫不负有心人,他们最终挖到一具完整的恐龙骨架。这便是中国人独立发掘、修复、研究、整理并装架展出的第一条恐龙,也被称为“中国第一龙”——许氏禄丰龙。

1941 年该标本在重庆首次展出,极大鼓舞了抗战后方军民的士气。因为大家认为恐龙是“龙”,而龙在中国传统的文化里面是特殊的图腾及符号,人们都认为这是上天对中国的眷顾,是天降祥瑞,只要所有人坚持努力、坚持抗争,我们一定可以打败侵略者,把他们赶出中国去。

杨钟健也因为在这个阶段出色的工作及成就,被誉为当时世界范围内古脊椎动物学最活跃的学者之一,而且被誉为中国的“恐龙之父”。

图片来源于杨钟健PPT

“大丈夫只能向前”

新中国成立后,杨钟健于 1956 年光荣加入中国共产党,实现了从热血青年到党员科学家的转变。他在《人民日报》发表了一篇《我要无愧于共产党员这一称号》的文章,满怀激情地写到:“我将把入党的这一天作为新生命的开始,在党的领导下团结同事、培养青年、贡献力量,为党和人民的科学事业奋斗终身。”

自然博物馆是他毕生的另一追求。他曾说:“古脊椎所是我的儿子,自然博物馆是我的女儿。”青年时代起,他就撰写多篇文章,探讨自然博物馆建设。1959 年,他出任北京自然博物馆馆长,终于可以将多年理论付诸实践。

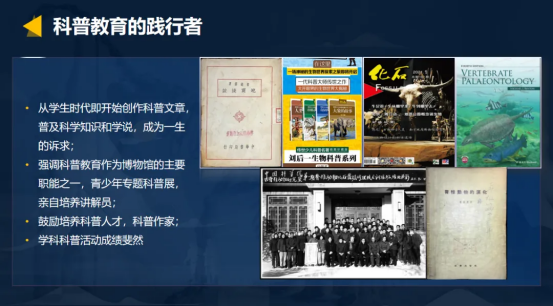

杨钟健还是科普教育的积极践行者。1924 年,他出版了首本科普小册子《地震浅说》。此后,他不仅培养本学科的专业人员,更是亲自培养了我国的科普人才、科普作家。

图片来源于杨钟健PPT

1978 年,随着全国科学大会的召开,杨钟健及老一辈科学家迸发出了新的热情。同年,在庐山召开的中国地质学会冰川会议上,他与老友畅谈怎么能在未来不长的时间继续贡献自己的力量。之后,杨钟健还参加了由会议组织的科学考察,正如他诗中所写:“年近八十心尚丹,欲与同辈共登攀。”

杨钟健一生著述宏富,累计近 2000 万字,包括学术论文近 500 篇、专著 20 余部、游记近 7 部;诗词近 3000 首,这些内容为研究他的人生与时代留下了珍贵史料。

“大丈夫只能向前”是杨钟健的一句人生名言,这句掷地有声的格言,凝聚了杨钟健对科学事业的坚定信念与不畏艰难的意志,是我们后人学习的榜样。

策划制作

演讲人丨杨大同 中国科学院院士、地质古生物学家杨钟健之孙

责编丨杨雅萍

审校丨徐来、张林林

来源: 科普中国说

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国说

科普中国说