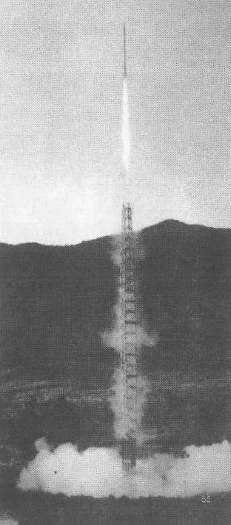

1964年7月18日,我国第一枚生物探空火箭“T-7A/S1”在安徽广德发射成功。火箭装载着中国第一批航天员“八只白鼠”,其中4只大白鼠、4只小白鼠,同时搭载12支生物试管,试管内分别装有果蝇、须酶及其他生物制品。生物火箭的成功发射为宇宙生物学研究和生物保障工程设计积累了宝贵经验,是我国探空火箭技术迈出的重要一步。

20世纪60年代,全球航天技术蓬勃发展,各国纷纷展开空间探索竞赛。生物火箭是中国在20世纪60年代基于T-7A探空火箭改进的试验型号,主要用于验证高空环境对生命体的影响。这一项目的启动,不仅是为了追赶世界航天技术的发展步伐,更是为了积累我国在空间生物学领域的研究经验,为后续载人航天工程奠定坚实基础。

在发射前的准备阶段,科研团队进行了大量的理论研究和实验验证。他们精心设计了火箭的密封舱,以确保搭载的生物能够在极端的高空环境中存活。同时,为了全面评估高空环境对生物的影响,科研团队选择了白鼠作为试验对象,并搭载了多种微生物样品进行同步研究。

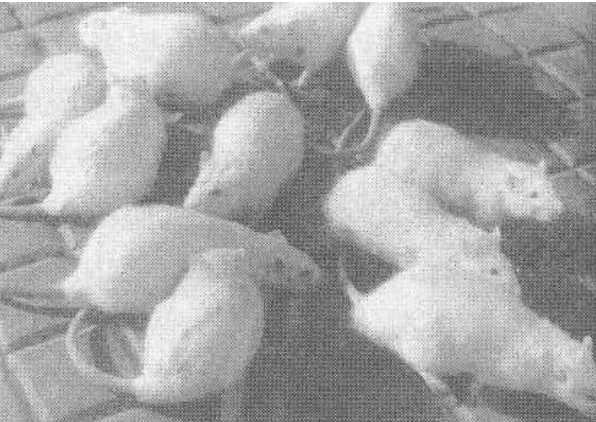

1964年7月18日,随着一声轰鸣,我国第一枚生物试验火箭“T-7A/S1”在安徽广德发射场腾空而起。这枚火箭装载着中国第一批“航天员”——8只白鼠(其中4只大白鼠、4只小白鼠),以及12支装有果蝇、须酶等生物制品的生物试管。在短短几十分钟的时间里,这些生物荣幸地成为了第一批乘上火箭的“登天客”。

火箭顺利升空,达到了预定的60-70公里高空。在这一高度,生物们经历了超重、失重等多种极端环境条件的考验。科研团队通过遥测技术,实时监测了生物在飞行过程中的生理指标变化,为后续的空间生物学研究提供了宝贵的数据支持。

经过精确的飞行控制,火箭成功返回地面,搭载的生物及微生物样品也被完整回收。这次发射的成功,不仅验证了我国生物火箭技术的可行性,还为我国空间生物学研究积累了宝贵的经验。

这次生物试验火箭的发射,标志着我国空间生物学(时称宇宙生物学)的正式起步。一方面,它开启了我国空间生命科学研究的新篇章。通过对这些经历太空之旅的生物进行研究,科学家们可以了解超重失重、高空弹射、宇宙辐射等综合因素对生物机体主要生理机能的影响。例如,观察大白鼠和小白鼠在太空环境下的心跳、呼吸、血压等生理指标变化,研究果蝇等生物在宇宙辐射下的变异情况等。这些研究成果为空间生物学研究提供了宝贵的第一手资料,填补了我国在这一领域的空白,为后续的航天医学工程研究提供了重要的技术支撑。同时,这次发射也为我国载人航天工程的生活舱及生命保障体系设计提供了更为可靠、有效的设计依据。

参考来源:实验动物与健康生活微信公众号、中国科学院官网、中新网

来源: 江苏省科学技术协会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助