作者:魏国强 山西省长治市人民医院 主任医师

许阳阳 山西省长治市人民医院 主管技师 医学博士

王 一 山西省长治市人民医院 主管技师

审核:王萍芝 山西白求恩医院 主任医师

俗话说“千里之行,始于足下”,人类的行走是通过双脚的交互摆动(支撑)来移行身体,是身体推进过程中不断失去平衡(向前跌倒)又不断恢复的过程,很明显你走得好不好,行走有没有问题,自己的脚最清楚。但是行走时,我们很难去顾及行走时的潜在问题,因此对足踝部进行步态分析很重要。通过足踝部步态分析,我们能发现行走时肉眼观察不到的问题,比如:行走的节奏怎样?步长、步频怎样?步速怎样?

图1 版权图片 不授权转载

步态周期解析

分析连续步态需引入“步态周期”概念,定义为单个肢体从脚跟落地(支撑)到同一个肢体的下一个落地(支撑)的运动时间。步态周期分为支撑相和摆动相。支撑相约占整个步态周期的62%,摆动相约占38%。支撑相又进一步分为双下肢同时着地承重(0~12%)的双支撑相,后续的单肢负重期(12%~50%)单支撑相,以及之后摆动相开始前的第二次双支撑相(50%~62%),随后开始摆动直到脚跟落地,摆动相结束,完成一个步态周期。正常行走时对侧的摆动相一定对应的是同侧的单支撑相(12%~50%)。1个步态周期相当于两个步长。单侧下肢的支撑能力决定单支撑相时间,单支撑相时间决定对侧下肢摆动相时间,也决定其步长的大小;重心移动能力决定双支撑相时间,也影响你的步频。步速=步长×步频×2,所以步速也会受你的下肢的支撑能力和重心移动能力的影响。老年人的步速下降是由于步长缩短、步频降低,也提示老年人的支撑能力和重心移动能力的减低。

足踝传感器步态监测

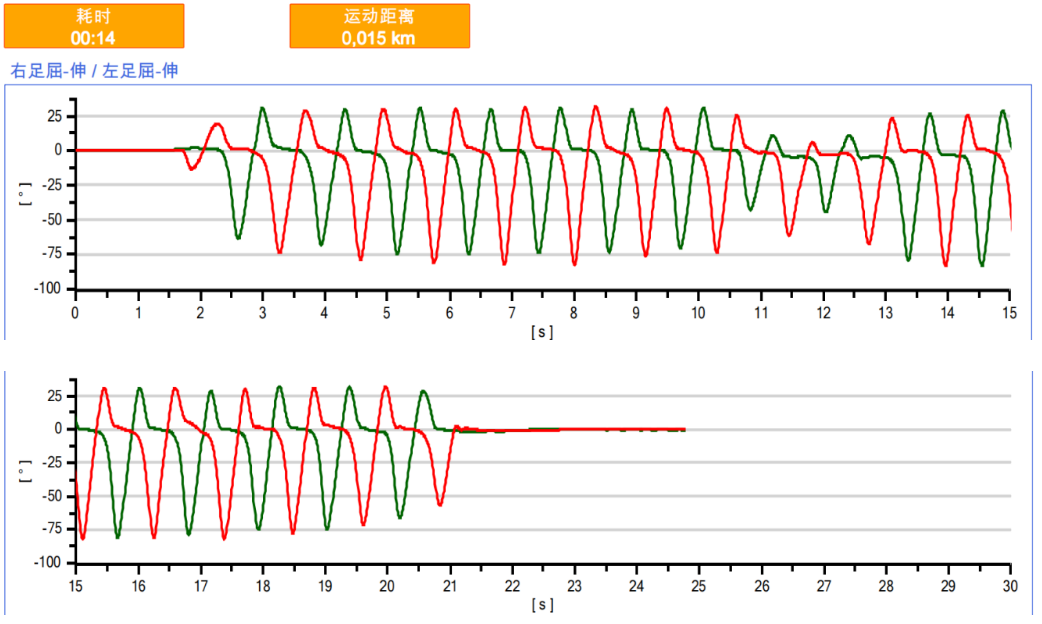

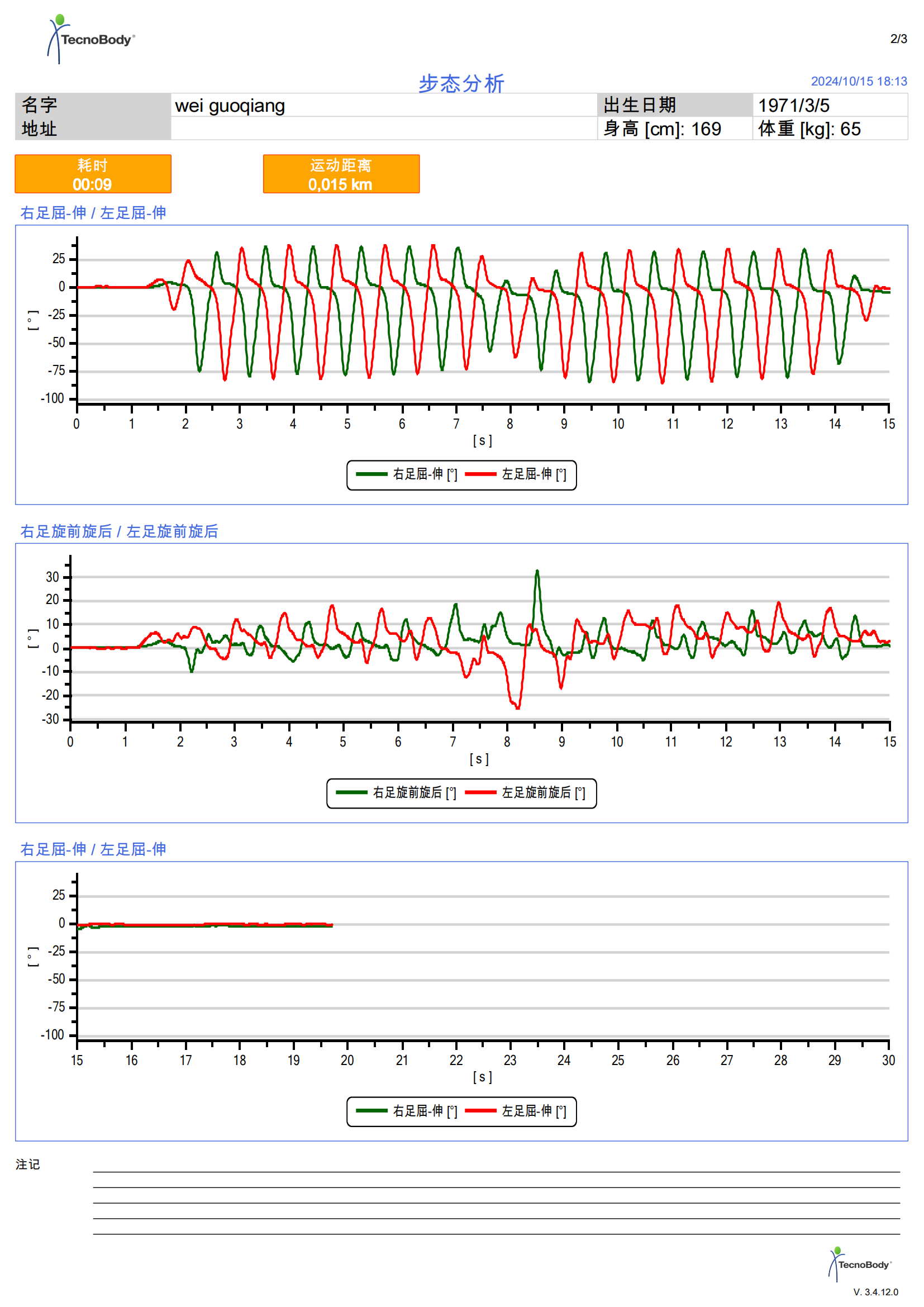

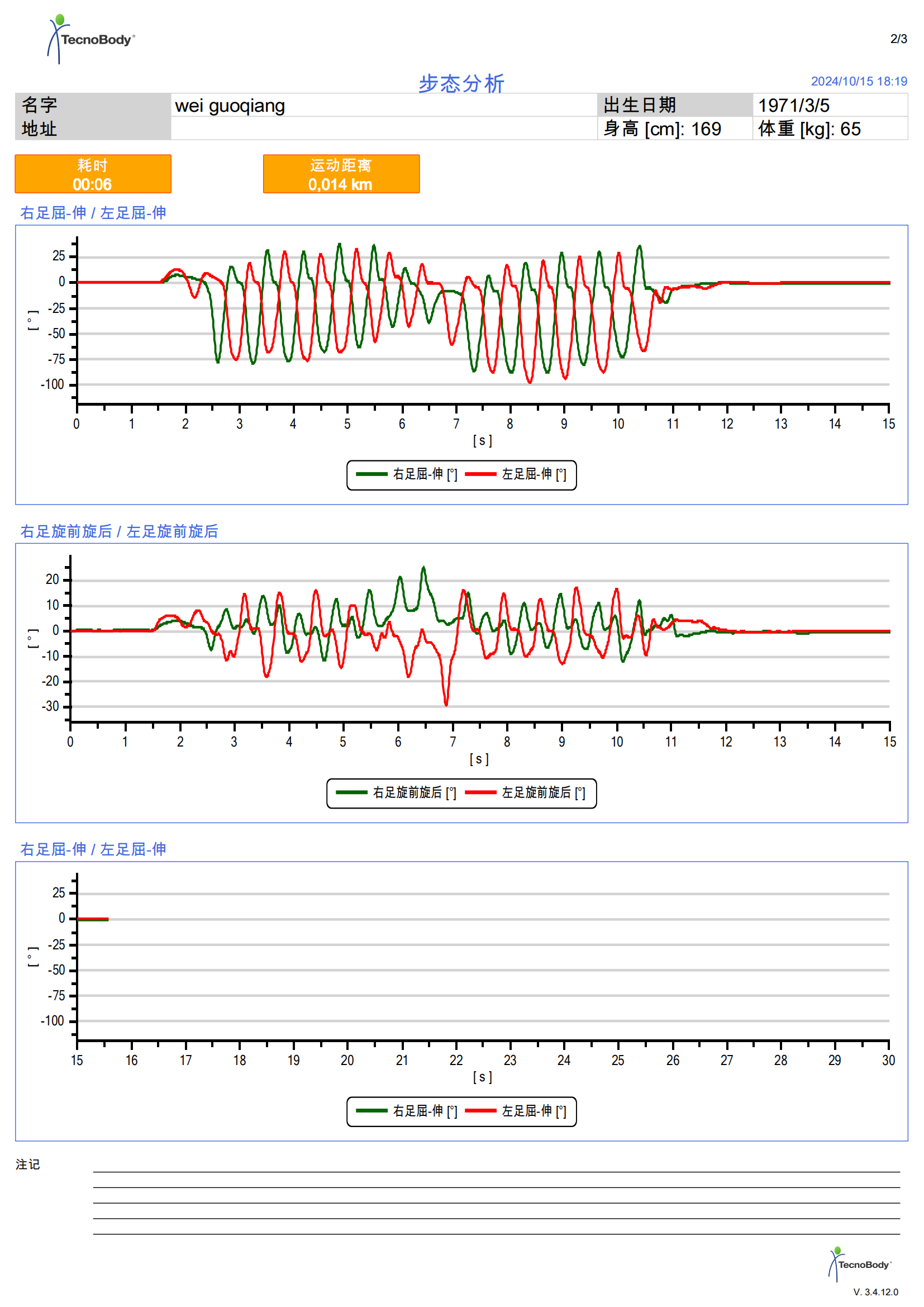

我们使用了踝足传感器对正常人进行步态检测,通过其足的屈伸角度变化的轨迹曲线显示其步态的节奏,并取得步速、步长、步频等数据进行分析:

较慢速度行走(1.1米/秒)

图2 版权图片 不授权转载

快速行走(1.7米/秒)

图3 版权图片 不授权转载

慢跑(2.3米/秒)

图4 版权图片 不授权转载

随着步行速度的加快,步频会越来越快,双支撑相也会越来越短,当双支撑相为0时,说明已经开始跑了。我们也可以看出步行就是一个周期接着一个周期的运动,是一种节奏(节律)感很强的活动,每一步同前一步都会遵照类似的周期在运动,虽然我们会随着环境的变化或意愿去主动改变我们的步行节奏,但我们会很快适应新环境,并继续以固定的频率去运动,就像钟摆一样使我们的步行更节能,也会更流畅,也会让我们有更多的精力去欣赏周围的美景、聊天、打电话等。每个人的步行都有自己的经济步速,当改变自己的节奏和步速时,会感觉行走很费力、费脑。

步态节律的调控

步行的节律是由大脑的高级认知区域和中枢模式发生器(CPG)共同调控的,它们协同工作使得步行不仅能够自动进行,还能适应不同的环境和任务需求。人类的步行控制机制也包含了复杂的任务导向认知调节,这保证了人类在更复杂的环境中实现步行的“目的性”。大脑皮质的高级认知区域通过神经元之间的复杂连接和信号传递,实现对感官输入的信息进行分析、综合和整合,从而支持复杂的认知和行为控制。这些通路的协同活动确保了我们在行走过程中的稳健性和灵活性。所以,步行节奏的改变一定程度上反映了认知的下降,尤其是在执行双任务时。

基于足踝惯性传感器的步态分析设备,能快速地描记足踝运动的角度变化轨迹,并快速测出步长、步频、行走距离和时间等,还能通过轨迹曲线判断步态节奏的变化。由于其穿戴方便、安全性高、能模拟日常活动行走,特别适合对老年患者、神经退变性疾病患者的运动能力、认知下降情况、病情进行动态观察和监测。

来源: 中华医学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中华医学会

中华医学会