青铜淬炼的战争匠艺

器以载道,物见兴衰。

一把镀铬青铜剑埋藏2400年仍寒光凛冽,一件竹笥深藏船棺跨越2200年不腐——这些并非神话,而是巴文化遗址考古的发掘成果。

以器物为钥,打开了巴人“尚武重巫”“因盐而兴”的文明之门。

一起看见巴人“尚武”精神下的匠心~

<01>

青铜柳叶剑

超前的不锈“黑科技”

战国·青铜柳叶剑

图源|今日重庆涪陵区博物馆

柳叶剑作为巴式青铜兵器中最具特征性的器物之一,在战国时期的巴人墓葬中有大量出土,是古代巴族英武善战民族精神的象征。上面这柄青铜柳叶剑,通长58.3厘米,通宽5.3厘米,是目前发现的最长的一柄柳叶剑,属于国家一级文物。

这柄青铜柳叶剑采用了镀铬工艺,迄今还没有多少锈迹,非常难得。剑身镀铬需将铬矿石研磨至粉末,再以高温熔覆于青铜表面,铬的稳定性好,是其保存完整的一个重要原因,也体现出巴人对金属性能的极致掌握。而且剑身通饰虎斑纹,剑纵的血槽部位布满了如梅花般的精美纹饰,制作非常精良。

其他类型的柳叶形青铜剑

大约在商代晚期,这种剑就已经出现了,只是剑体扁薄、短小,质地较差,长度在20厘米左右。年代越晚,剑的质地越精美,剑体也愈加厚重而长,是巴人独有的一种锐利刺杀兵器。

春秋战国时期巴文化的柳叶形剑,是其最富特色的兵器之一,同时由于其独特的处理工艺并铸有丰富多样的“巴蜀符号”,对巴文化铜器和巴历史的研究都具有重要的价值。

柳叶剑属扁茎剑的一种。均为青铜铸制,工艺比较精良。由剑身和剑茎两部分组成。剑身刃部从后向前逐渐收聚形成前锋,两刃有锷(刃缘),剑有中脊,两缘有血槽。不少剑身多有所谓“虎皮斑纹”,具有防锈蚀的功能。剑身两面装饰通常有别,最常见的主题符号是一面为虎纹,另一面为手心纹。

<02>

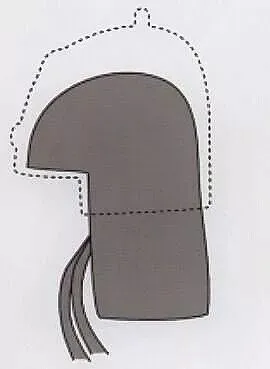

成人-儿童双甲胄

深入血脉的尚武装备

成人与儿童的甲胄

图源|重庆日报渝中发布

“甲胄”一词是我国古代防护装具的统称,“胄”即头盔,又称兜鍪、头鍪、盔等。上面的铜胄(头甲)分成人、儿童两套,甲胄内衬皮质,外覆青铜片,兼具防护性与仪式感,证实巴人尚武精神从幼年起植入,可谓深入血脉。

人类在很早就开始学会借用外物来保护自己的身体,但原始的甲胄比较简陋,或许是在身上缠一些树皮、藤条,或把坚韧的兽皮披在身上,后来逐渐学会把藤条编成藤甲、藤盔,将兽皮裁制成皮甲胄。不过这些材料大都容易腐朽,在考古发掘中已很难找到原始的甲胄遗迹。

20世纪初台湾兰屿耶美人的藤甲、藤盔、藤盾

图源|重庆考古

后来随着社会生产力不断进步,商周时期,青铜铸造业已经发展到较高的水平。由于战争的频繁性和残酷性不断升级,对兵器的要求也越来越高,除了兵器的不断革新,作为防护装具的甲胄也愈发受到重视,人们甚至为战马也披甲戴胄。

铜胄示意图

图源|重庆考古

铁器时代在战国时期正式到来,兵器及防护装备的变革势不可挡。技术更为先进、质地更为坚固轻便的铁制铠甲和兜鍪取代笨重的铜甲胄成为历史发展的必然选择,辉煌一时的铜甲胄也因此逐渐淡出了历史舞台。

END

资料来源:重庆科技报《战国秦汉时期“重庆人”的生活》、重庆考古《王于兴师,修我甲兵——先秦时期的甲胄与小田溪墓群出土的铜胄》、重庆市文化遗产研究院《巴文化考古新发现》、光明日报《寻找失落的巴文明》、新华网《长江文明考古新发现》系列报道

图片来源:重庆考古、重庆日报、渝中发布、今日重庆、涪陵区博物馆

供稿单位:重庆市九龙坡区文物管理所

审核专家:李小英

声明:除原创内容及特别说明之外,部分图片来源网络,非商业用途,仅作为科普传播素材,版权归原作者所有,若有侵权,请联系删除。

来源: 重庆市科学技术协会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

重庆市科学技术协会

重庆市科学技术协会