1945年7月16日,世界第一颗原子弹成功试爆

1945年7月16日,世界第一颗原子弹试爆成功。当日早上5时30分,这颗原子弹在美国新墨西哥州阿拉莫戈多空军基地内试爆,其威力相当于两万吨TNT炸药,在半径16公里的范围内,所有的生命都消失了,连砂石也全都变成了绿黄色的玻璃状物质。

原子弹的问世是20世纪影响人类历史进程的一项重大科技成就,标志着人类正式跨入了原子时代。

美国实施“曼哈顿工程”计划

1939年,德国成功实现原子分裂。二战前夕,逃离德国法西斯的科学家担忧德国率先造出原子弹,推选爱因斯坦致信美国总统罗斯福,提议加速研发基于核裂变的超级炸弹。

罗斯福采纳建议,成立原子武器研究委员会。1941年珍珠港事件后,美国加速原子弹研发。1942年启动“曼哈顿工程”,由陆军工兵部队负责,耗资25亿美元,动员10余万科技人员和工人秘密研制。

1945年7月16日,首颗原子弹“瘦子”在新墨西哥州沙漠试爆成功,威力相当于2万吨TNT,标志人类进入核时代。

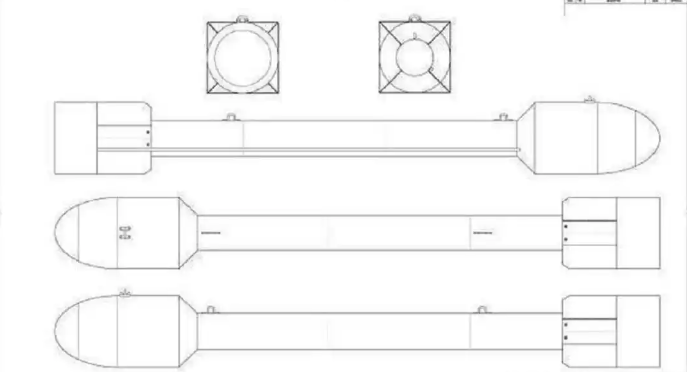

瘦子原子弹五视图

随后,美国在广岛和长崎投下原子弹,促使日本投降。尽管原子弹加速了二战结束,但也带来巨大伤亡和生态灾难。因此,和平倡导者呼吁:人类应摒弃这类武器。

玻尔:原子弹的“双重生父”

如果一定要给原子弹找出一位教父的话,丹麦物理学家玻尔毫无疑问是最合适的人选。1913年,玻尔提出了著名的原子理论,对原子结构模型的研究为他赢得了1922年的诺贝尔物理奖。玻尔不仅从科学的角度为原子弹的诞生提供了最基础的理论,也从精神上关照这个核物理的“婴儿”:在原子弹尚未试验之前,玻尔就指出,如果原子能掌握在世界上爱好和平的人民手中,这种能量就会保障世界的持久和平;如果它被滥用,就会导致文明的毁灭。战后他获得了美国首届和平利用原子能奖。

玻尔有犹太血统,丹麦被德国占领后,他被困在了哥本哈根。玻尔的学生,德国原子能研究的核心人物海森堡在1941年秋天拜访了玻尔,他们谨慎地谈到了铀的分裂、核武器等等敏感问题。海森堡在战后被认定为德国核研究的领导者,1939年费米曾经想说服海森堡也到美国去,但海森堡拒绝了。

1943年,玻尔所在研究所面临危机,他最终在英国皇家空军的协助下至英国,后转赴美国。此时,曼哈顿原子弹研制项目已推进一年多。美国理论物理学家费曼调侃道:“玻尔一来,这里的明星都黯然失色了。”

惊天动地的降生

1945年7月16日清晨5点30分,历史性的瞬间在美国新墨西哥州沙漠上演——首颗原子弹成功爆炸,其威力惊人,将周围800米内的沙子瞬间熔铸成了翠绿的玻璃状物质。

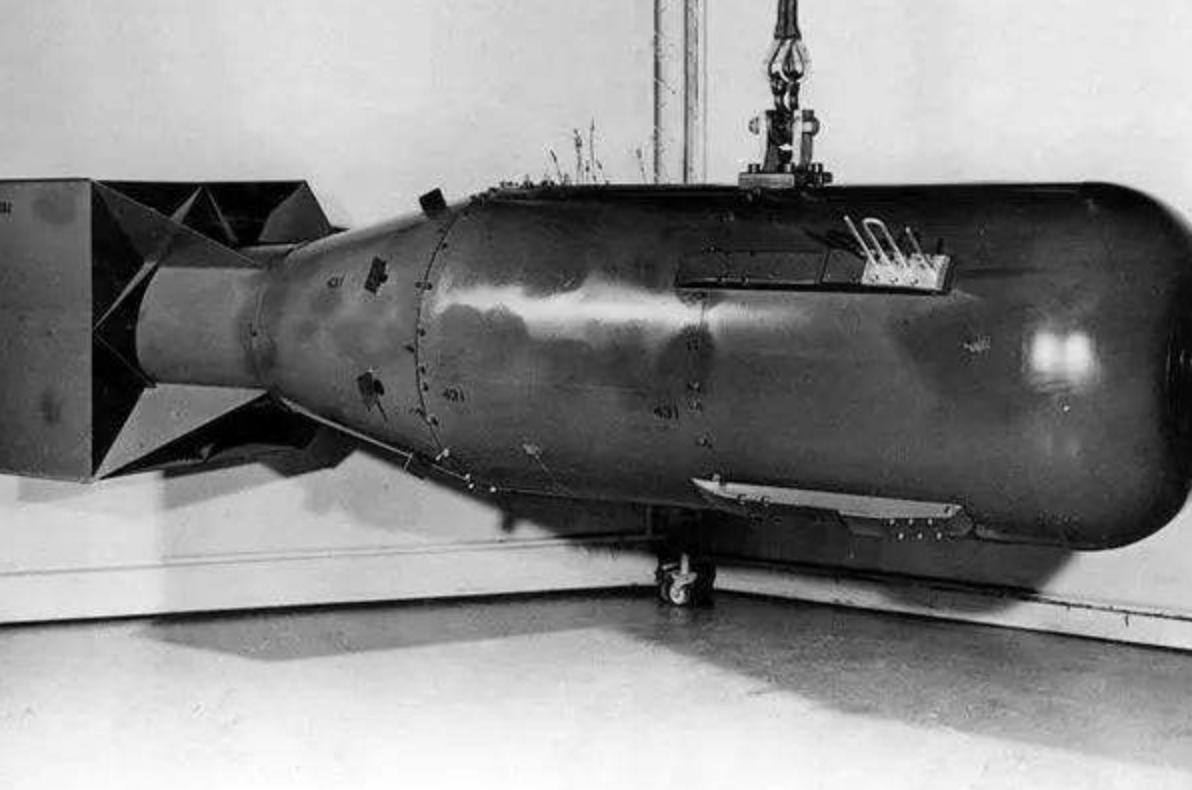

原子弹胖子

然而,爆炸前科学家们并未预料到如此震撼的力量。起初,他们精心准备了一个巨型钢罐,意在爆炸中回收珍贵金属同时控制污染。但就在试验前夕,这个14英寸厚的钢罐被紧急撤下,因为即便是低于预估的250吨炸药威力,钢罐也难以承受原子弹的爆炸强度。试验结果显示,爆炸中心温度飙升至1亿华氏度,相当于太阳表面温度的万倍,若钢罐仍在场,会瞬间蒸发。

原子弹以它惊人的力量赢得了人类的畏惧,1945年8月6日,美国在广岛投下的那颗“小男孩”只是一个粗糙的产品,现在世界上的任何一颗原子弹都比它的威力要大若干倍。但是,在“小男孩”爆炸后的几天内,广岛7万人的性命被夺去了。

原子弹“小男孩”

物理史家亚伯拉罕·派斯曾感慨:“若无量子物理,我们或仍困于19世纪。”现代文明,从电子产品到核能、航天、生物技术,无不受益于量子理论。 原子弹仅利用了原子秘密的一小部分,却因其毁灭性令人震撼。它警示世人:人类创造的文明也能自我毁灭,科学家称之为“窥探上帝的秘密”。原子弹终结了二战,也促使人类反思:以往解决争端的方式已不适用。

参考来源:中国军网、新华网、新浪网

来源: 江苏省科学技术协会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助