出品:科普中国

作者:张应超(生态学硕士)

监制:中国科普博览

“二足而羽谓之禽, 四足而毛谓之兽”,这是《尔雅》中对鸟的释义,符合我们对鸟类的普遍认知。然而,在南美洲亚马逊流域的热带雨林中,却栖息着一类长着四条腿的“鸟中另类”——麝雉(Opisthocomus hoazin)。

众所周知,鸟类在演化过程中前肢特化成翼,因尔具备了飞行的能力。那么,麝雉的四条腿究竟是“顽固派”对原始性状的坚守,还是“维新派”在面对新环境的勇敢变革呢?讨论这个问题之前,我们先来认识一下麝雉。

颠覆常规的麝雉长什么样?

当麝雉的雏鸟从巢穴中探出头时,你会惊讶地发现:这只鸟如同它们遥远的祖先那般长着“四条腿”!破壳而出时,麝雉雏鸟的翅膀前端便长有两枚锋利的翼爪,这种独特的“四足”结构,在现代鸟类中非常罕见,这也帮助其成为了“未成年鸟中的爬树高手”。配合后肢的爪,它们可以灵活地在筑巢的树枝间攀爬以躲避天敌。

麝雉雏鸟带爪的翅膀

(图片来源:Nature Picture Library)

当遇到危险时,幼鸟会迅速跳入水中躲避,当危险解除后,再通过四肢配合重新爬回巢穴——这招“水陆两栖”逃生术,让麝雉的许多天敌束手无策。

雏鸟利用翅膀上的爪攀爬

(图片来源:Nature Picture Library)

成年麝雉:因消化方式“臭名昭著”

随着幼鸟长大,大部分麝雉的翼爪会逐渐退化消失,与此同时,它们独特气味的消化系统成为另一个 “臭名远扬”的特征(参考文献[1])。

成年麝雉以树木和灌木的幼叶、嫩枝为食,但与大多数鸟类依靠砂囊研磨食物不同,它通过前肠微生物发酵将植物纤维素转化为单糖(参考文献[2])。在这个过程中,树叶在微生物的发酵下会产生大量甲烷和挥发性脂肪酸,这些刺鼻的气体通过打嗝排出,形成了它独特的气味标记(参考文献[3])。

因此,麝雉虽然被圭亚那列为国鸟,但当地人也毫不留情地给它取了“臭安娜”的外号。成年麝雉的这一特征似乎正印证了一些反派的宣言:“如果不能流芳千古,那便选择遗臭万年”。

麝雉自身也为此付出了代价:沉重的嗉囊和特化的胸骨限制了飞行能力,使它们成为鸟类中的“笨拙飞者”。不过,这种看似不利的适应性变化,却让麝雉在生态位上独树一帜——当其他鸟类为寻找果实或昆虫奔波时,麝雉却能依靠丰富的树叶资源稳定生存。当然,相比与这种独特的生态位,麝雉独特性状的演化路径才更让人好奇!

演化之谜:“顽固派”还是“维新派”?

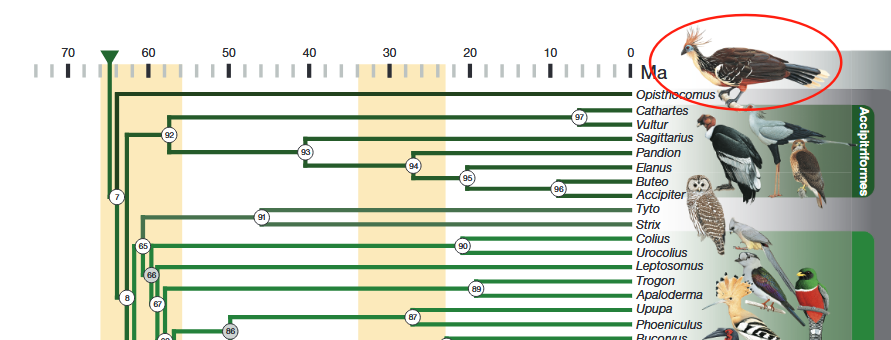

在雉被发现之后,它的分类地位一直是鸟类学中的难题。2015年科学家以史无前例规模(198种鸟类)构建了鸟类的系统发育树,此前与鹤属(Grus) 和鸻属(Charadrius)归为一个演化分支的麝雉被独立出来与其他的陆生鸟类组成一个演化支。麝雉作为这一演化支其余所有种类的姐妹群而具有独特的演化地位:它是现存最古老的鸟类谱系之一,其分化可追溯到约6400万年前,其祖先在演化中早早与其他鸟类分道扬镳(参考文献[4])。

这表明着它可能作为一个演化中的“顽固派”,坚守着祖宗之法不可变,而保留了其祖先四足的原始性状。

麝雉在系统发育树中的位置

(图片来源:参考文献[5])

2024年基于更多鸟类(363种)的基因组再次构建了一个系统发育树,这次麝雉又被重新归为一个演化分支:Elementaves,这一分支中还包含了鹈鹕、企鹅等类群。但有约 33.7% 的基因树不支持麝雉归入 Elementaves 的拓扑结构,部分基因显示其与其他类群更近缘。这种不一致性源于白垩纪-古近纪灭绝事件(K-Pg 事件)后鸟类短时间内大量分化。

这就意味着之前被认为是“顽固派”的麝雉,倒向了“维新派”。在大灭绝之后的生态机遇驱动下为适应树栖生态位重新演化出翼爪(参考文献[2][5][6]),麝雉摇身一变,从那个高喊祖宗之法不可变的顽固分子变成了灵活适应环境的变革者。

演化而非进化!

麝雉仿佛一位着急到额外长出一双手的指挥家,提醒着它的伙伴们——在生物的演化中并非不断淘汰“原始”的性状,而是被动接受环境的选择。换句话说,“evolution”应该是“演化”而非“进化”,这也是学术领域翻译的趋势。因为历史惯性而使用的“进化”一词最终会淹没在历史的烟尘中。

当我们再次使用“进化”一词的时候,要警惕这个词在中文语境中隐含的“必然进步”/“有明确方向”的意思。这里有一只长着四足的奇特鸟类用它自身化作的谜团提醒着我们:生物只是在适应环境,而非变得“更加高级”!

参考文献:

[1]OLSON S L. A New Family of Prmitive Landbirds from the Lower Eocene Green River Formation of Wyoming[J]. Papers in Avain Paleontology. Honoring Pierce Brodkorb, 1992, 36: 127-136.

[2]HUGHES J M, BAKER A J. Phylogenetic Relationships of the Enigmatic Hoatzin (Opisthocomus hoazin) Resolved Using Mitochondrial and Nuclear Gene Sequences[J].

[3]吴炯. 麝雉[J]. 自然杂志, 1990(8): 488-1.

[4]PRUM R O, BERV J S, DORNBURG A, 等. A comprehensive phylogeny of birds (Aves) using targeted next-generation DNA sequencing[J/OL]. Nature, 2015, 526(7574): 569-573. DOI:10.1038/nature15697.

[5]Genomes, fossils, and the concurrent rise of modern birds and flowering plants in the Late Cretaceous[EB/OL]. [2025-05-30]. https://www.pnas.org/doi/epub/10.1073/pnas.2319696121.

[6]STILLER J, FENG S, CHOWDHURY A A, 等. Complexity of avian evolution revealed by family-level genomes[J/OL]. Nature, 2024, 629(8013): 851-860. DOI:10.1038/s41586-024-07323-1.

[7]MÜLLNER A, EDUARD LINSENMAIR K, WIKELSKI M. Exposure to ecotourism reduces survival and affects stress response in hoatzin chicks (Opisthocomus hoazin)[J/OL]. Biological Conservation, 2004, 118(4): 549-558. DOI:10.1016/j.biocon.2003.10.003.

来源: 中国科普博览

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国科普博览

中国科普博览