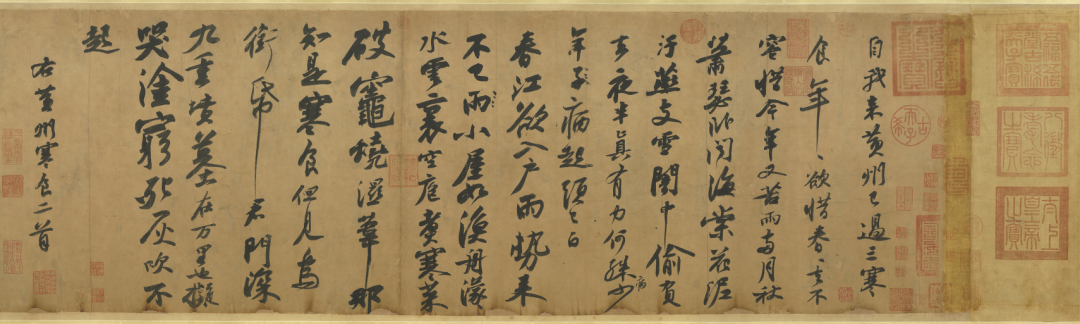

寒食节,是冬至后第105天,一般在清明节前一至两天。2025年的寒食节是4月3日。比起清明节,现代人对寒食节的了解相对较少,毕竟寒食节没有假期。但在古代,清明只是一个节气,而寒食节才是一个正经的节日。不仅全国放假三到七天,文人墨客也在这天多有创作。被誉为“天下三大行书”的《寒食帖》,便是苏轼在寒食节写就的。

少不了印章狂人乾隆印的《寒食帖》,台北故宫博物院藏

01****寒食习俗:政治和传说加持的饮食禁忌寒食,顾名思义,是要吃寒冷食物的日子。关于寒食节的起源,有几种说法。其中最为民间认可的是“介子推说”,即源自春秋时期,晋文公为纪念忠臣介子推被焚而死,下令在其忌日禁火冷食,并衍生为寒食节[1]。这就意味着,寒食节习俗的本质是寄托着对忠君轻利品格的推崇,而非基于养生防病需求。随着时间的推移,寒食节逐渐成为一个具有丰富文化内涵的节日,包括祭扫、踏青等多种习俗。这一习俗发展至后世,就不只在寒食日当天禁火寒食,而是连续三天都不能生火。如王溥《唐会要》记载:“天宝十载三月勅……自今以后,寒食并禁火三日。”所以依据旧例,即便是寒食节第三天,也是要禁火寒食的呢。在一些地方,在神灵传说的加持下,禁火的时间甚至层层加码至一个月。如《后汉书·周举传》提到:“太原一郡旧俗以介子推焚骸……咸言神灵不乐举火,由是土民每冬中辄一月寒食,莫敢烟爨(cuàn,指烧火做饭),老小不堪,岁多死者。”由此可见,寒食习俗是特定历史背景下的政治和文化产物,对养生防病不仅无甚用处,甚至有所殆害。

02****中医论寒食:生冷饮食的禁忌唐代孙思邈指出,“春七十二日,省酸增甘,以养脾气。”春季本为肝气升发之时,脾胃功能相对较弱。而寒食节正值清明前后,本应温补脾胃,但寒食的习俗却反其道而行之。若过量摄入寒凉食物(如冷粥、青团、冻肉等),可能引发“寒邪直中脾胃”,出现腹痛、泄泻、消化不良等症状。实际上,中医一直以来反对过食生冷。如《黄帝内经·灵枢·师传第二十九》明确指出:“食饮者,热无灼灼,寒无沧沧”,强调饮食温度需“寒温适中”以护脾胃阳气。正是考虑到寒食对人体的伤害,魏武帝曹操专门下了《明罚令》,禁止太原等地处寒冷之地民众寒食,如有触犯的,还要惩罚家长和主事的官吏。令曰:“闻太原、上党、西河、雁门,冬至后百五日皆绝火寒食……老少羸弱,将有不堪之患。令到,人不得寒食。若犯者,家长半岁刑,主吏百日刑,令长夺一月俸。”

03****现代论寒食:隔夜食品的冲击古代寒食多为提前制备的冷餐。然而古代缺乏冷藏技术,食物易腐败变质。现代研究发现,煮过的鸡肉在常温放置8小时后,菌落总数就超过食品安全指标的限定值。常温放置48小时后,各种烹饪后的肉类、蔬菜含有的大肠杆菌数均超过安全限定值[2]。这些致病微生物滋生,轻则引发呕吐腹泻,重则导致休克甚至死亡。无怪乎曹操特地下令禁止寒食了。

04****寒食节的正确打开方法如今,寒食节已逐渐被清明节所取代。原本寒食节的习俗,如踏青、祭祀等,也逐渐并入清明节中[3],禁火寒食已然毫无必要。相反,此时可多吃山药、莲子、芡实等健脾益气的食物,增强脾胃功能。并可进行踏青、植树等户外活动,通过适度运动促进气血循环,培植人体阳气。另需注意避风保暖,防止寒湿入侵。精神调养上,保持心情舒畅,避免忧思过度,符合中医“春养肝”的理念。对于寒食节的文化留存,亦可以插柳、祭扫等仪式延续文化记忆,淡化强制性冷食习俗。寒食节绵延两千余年,其独特的文化意义和历史价值依然被人们所铭记,核心在于精神传承而非饮食形式。从曹操禁寒食到现代医学研究,从古至今都在印证:“寒食”不必寒,温养方为道。

参考文献[1]张勃.寒食节起源新论[J].西北民族研究,2004(3):142~158, 141.

[2]梁利凯,林莹,戴霏.食品半成品在加工储存过程的品质变化及影响因素研究[J].食品安全导刊,2024(9):97~102, 106.

[3]朱志平.从节气到节日:“清明”节日化的时间及其历史逻辑[J].南京农业大学学报(社会科学版),2018,18(05):146~153.

来源: 广东省中医院(广州中医药大学第二附属医院)

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

广东省中医院(广州中医药大学第二附属医院)

广东省中医院(广州中医药大学第二附属医院)