华北地区暖季的雷暴大风有明显的时空分布差异。中国科学院大气物理研究所孙建华研究员团队通过研究与雷暴大风相关的强对流天气,分析了雷暴大风对流系统的触发、消亡、组织类型及其生命史特征,并分析了雷暴大风和非雷暴大风对流系统触发环境,揭示了两种对流系统在平原和山区触发条件的差异。相关成果发表于《中国科学:地球科学》中英文版2024年第9期。

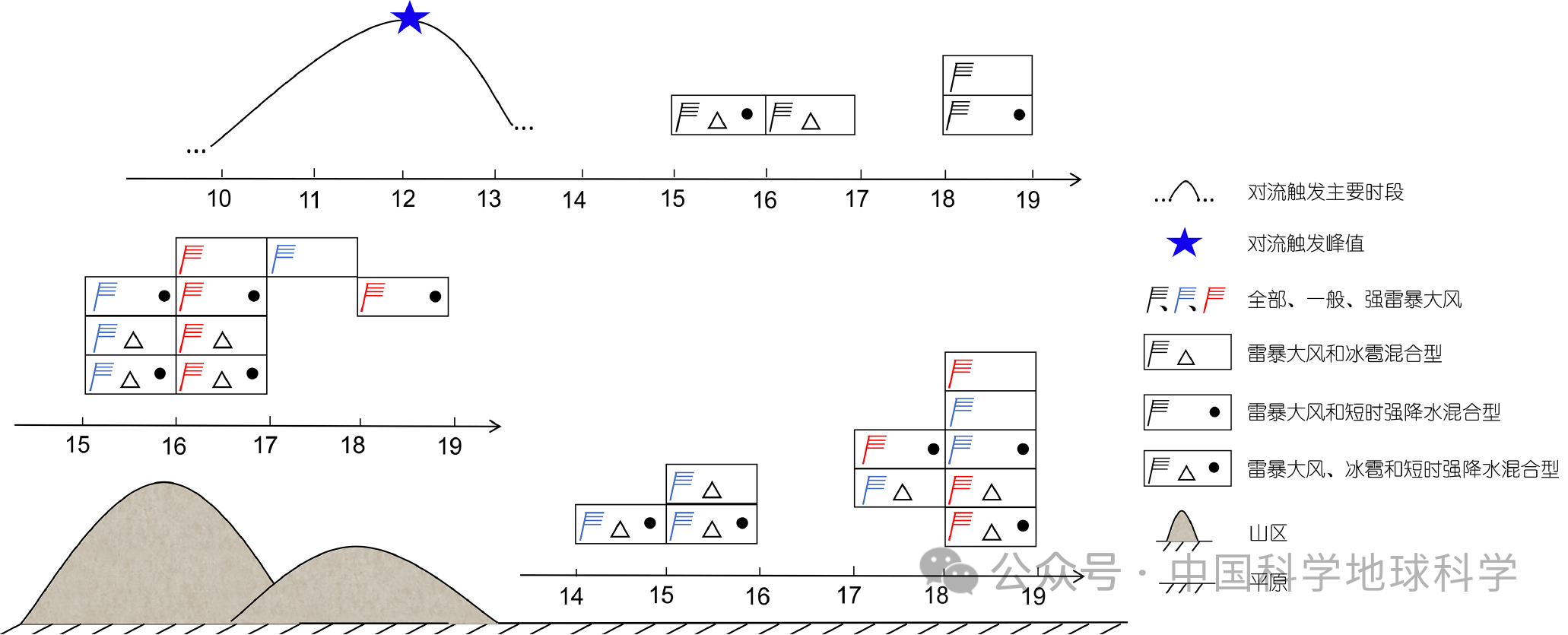

我国暖季华北地区雷暴大风(包括一般雷暴大风(17.2m/s≤风速<24m/s)和强雷暴大风(风速≥24m/s))发生频率高,危害性大,但对与雷暴大风相关的对流系统以及雷暴大风与其他类型强对流天气的关系缺乏系统的研究。文章对比分析了2011~2018年暖季四种强对流天气(只有雷暴大风型,雷暴大风和冰雹混合型,雷暴大风和短时强降水混合型,雷暴大风、冰雹和短时强降水混合型)的时空分布特征。结果表明,雷暴大风和短时强降水混合型强对流天气多发生在平原,其他强对流天气类型多发生在山区。雷暴大风在6月达到频次峰值,而混合型强对流天气则在7月发生最多。对流系统触发时间的日变化集中在10~13时(北京时,下同),12时达到峰值。山区一般雷暴大风和强雷暴大风发生频数的日峰值分别出现在17~18时和16~17时,平原一般雷暴大风的峰值滞后山区1~2h(图1)。

图1 雷暴大风相关天气和对流系统触发的日变化峰值分布概念图

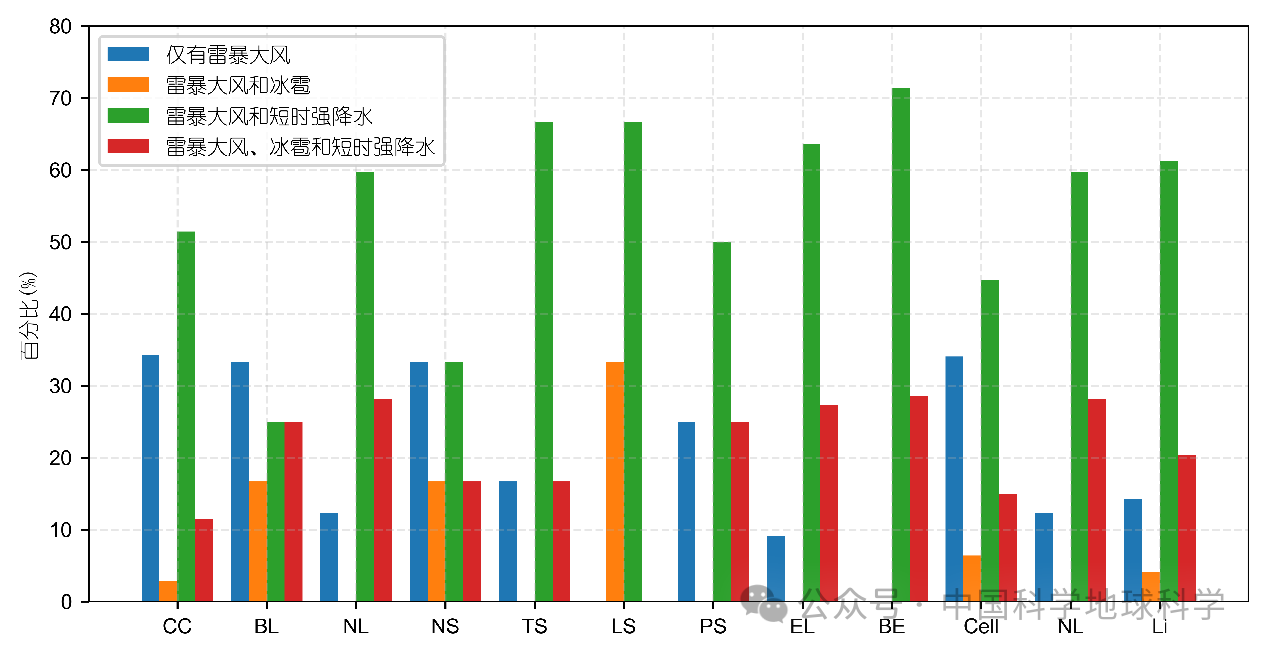

与雷暴大风相关的强对流个例共85个,其中有311个对流组织类型造成了439个与雷暴大风相关的强对流天气。进一步对4种强对流天气类型在不同对流组织类型和3大类对流组织类型(单体类、非线性和线性对流)中的百分比进行研究(图2),发现簇状对流单体(cluster of cells, CC)和断线型对流(broken line, BL)产生的雷暴大风天气占比较高,前导层状云型对流(leadingstratiform, LS)产生的雷暴大风和冰雹混合型强对流天气占比最多,而非线状对流(nonlinear system, NL)、拖曳层状云型对流(trailing-stratiform, TS)、平行层状云型对流(parallel-stratiform, PS)、镶嵌线状对流(embedded lines, EL)和弓状回波(bow echo, BE)并未产生此类混合型强对流天气。此外,CC、BL、TS型在6月达到频次峰值,NL、NS、BE型在7月达到峰值。结合前人研究推测6月一般雷暴大风频次高与CC型的发生频次高有关,而7月混合型雷暴大风天气的频发主要与NL和BE型的高发有关。

图2 4种强对流天气类型分别在9种对流组织类型和3大类对流组织类型中的百分比

对流系统分成三大类: 单体类, 包括CC和BL型; 非线状对流; 线状对流, 包括NS、TS、LS、PS、EL和BE

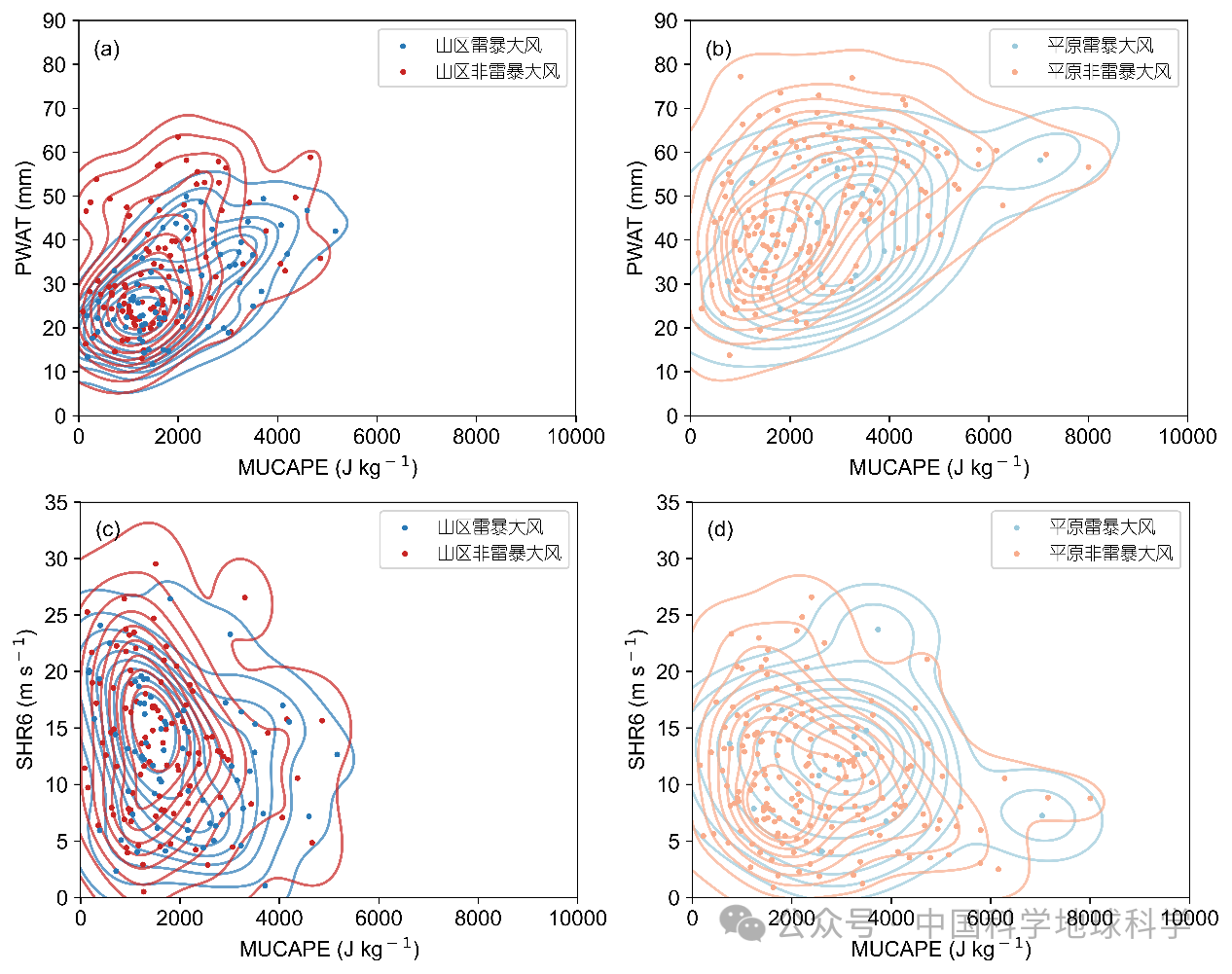

大尺度环境条件通常制约着对流系统的发生发展,中国不同海拔高度的下垫面地形差异使得环境大气条件也明显不同。因此,研究平原和山区对流触发前环境条件的差异对强对流天气类型和强度的预报具有重要意义。研究对比分析了与雷暴大风相关的对流系统和未产生雷暴大风的对流系统发生前的环境条件。结果发现,从最不稳定层抬升气块的对流有效位能(MUCAPE)、下沉对流有效位能(DCAPE)、850hPa与500hPa温差(T850-T500)能够区分发生在平原的雷暴大风型和非雷暴大风型对流系统的触发环境,平原发生的雷暴大风具有更高的对流有效位能和下沉对流有效位能以及更大的高中低层温差。相比于非雷暴大风型对流系统,山区雷暴大风更倾向于出现在较干的大气环境中,平原雷暴大风更倾向于出现在具有较大对流有效位能和较强深层风切变的大气环境中。

图3 山区和平原的雷暴大风型对流系统和非雷暴大风型对流系统的物理参数散点密度图

(a)山区MUCAPE-PWAT; (b) 平原MUCAPE-PWAT; (c) 山区MUCAPE-SHR6; (d) 平原MUCAPE-SHR6

研究结果揭示了2011~2018年暖季华北雷暴大风的相关统计特征,深入分析了不同强度的雷暴大风及混合型强对流天气的时空分布、触发机制和环境条件,为更准确地预测雷暴大风的发生和发展过程提供新的参考。

来源: 《中国科学》杂志社

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

《中国科学》杂志社

《中国科学》杂志社