采写:

赵维杰(《国家科学评论》编辑部)

谢树成(中国科学院院士、中国地质大学(武汉)教授)

殷鸿福,1935年生,中国古生物学和地球生物学的开拓者之一。1986年,他领导的团队提出了以牙形石取代菊石作为二叠纪-三叠纪界线的标准化石,并经过15年的努力,终于在2001年使得浙江长兴煤山剖面成为二叠系-三叠系界线的“金钉子”。

之后,他投身于发展地球生物学这个新的交叉学科,组建了一个取得丰硕成果的优秀而年轻的地球生物学团队。近期,殷老师接受《国家科学评论》(National Science Review,NSR)专访,慷慨分享了他领导建立煤山金钉子的故事,以及发展地球生物学和个人科研生涯的诸多经历。

图一 殷鸿福(摄于2006年)

中国第一个断代金钉子

NSR:您最著名的工作是重新界定了全球二叠系-三叠系(PTB)界线层型,钉下了由中国科学家领导完成并位于中国的第一颗断代金钉子。您最初是如何进入相关领域、决定开展地层分界研究工作的?

**殷鸿福:**出于地层工作中全球划分对比的需要,二十世纪后期,国际地层委员会(ICS,属联合国教科文组织)决定将其阶段性工作重点设定为:确定各个年代地层单位界线的全球标准,即全球界线层型剖面和点位(GSSP),一般通称为金钉子(Golden Spike)。

各年代地层的金钉子应具有最精确的时空标准,并经由3级投票和最终评审后才能确认,所以一个GSSP的最终确定,也意味着其所在国家(地区)在该领域的研究达到了世界领先水平。

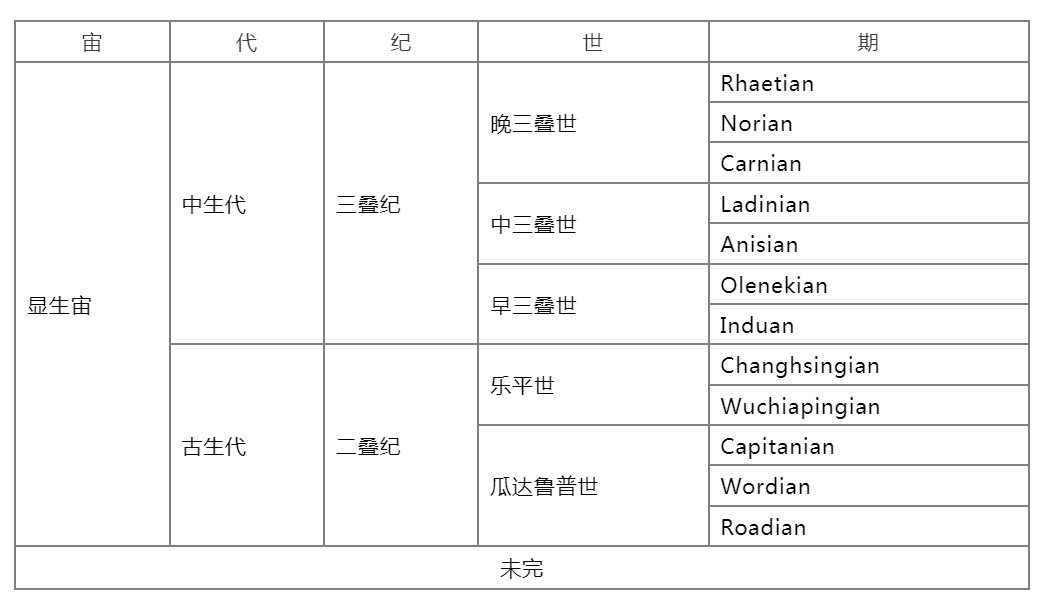

46亿年的地球历史可分为4个宙、10个代、22个纪。二叠系-三叠系界线(PTB)不仅是二叠纪与三叠纪的界线(PTB),而且亦是古生代和中生代的界线(表一),因此是最重要的断代界线之一。

1982年ICS成立了由23人组成的全球二叠系-三叠系界线国际工作组(PTBWG),中国有5人受邀参加。我当时已经在PTB上工作20多年,因此被邀参加了PTBWG。

表一 二叠纪—三叠纪界线(PTB)地质年代概况

NSR:‘牙形石’具体是什么古生物化石,请您具体介绍一下。

**殷鸿福:**二叠系-三叠系界线传统以菊石化石Otoceras woodwardi的首次出现为标准。然而,我和张克信等在对华南30余条剖面进行实测,并查阅全球资料后, 发现这种菊石化石在全球的许多地区都没有分布,因此可能并不适合作为断代依据。我们进一步发现,牙形石不但广泛分布于全球,而且它的地层点位更为等时,时代更精确。1986年我们在Brescia会议上提出以牙形石Hindeodus parvus为PTB新标准,取代O. woodwardi旧标准。

牙形石是某类已绝灭海生动物的骨骼器官,一般大小0.1-0.5毫米,形如鱼牙,所以叫做牙形石。但因为这种动物已经绝灭,所以确切分类位置并不清楚。即便如此,但由于牙形石在古、中生代地层中分布广泛,层位亦精确,所以目前已经被广泛用作界定全球界线层型的标准化石。

**NSR:**从1986年提出将牙形石作为古生界和中生界的标准,至2001年国际地学界将金钉子定址在浙江煤山,国际地学术界在这期间的态度转变是怎样发生的?

**殷鸿福:**这的确是一段漫长的过程。我们在1986年提出新标准建议时,就遭到了当时PTBWG主席的反对,但却引起了学术界广泛响应。此后几年中,支持者逐渐增多,但是PTBWG在此期间一直没有开会讨论。

直到1993年的卡尔加里会议,三叠系分会主席提出改选PTBWG。因为我一直倡导以牙形石H. parvus取代菊石作为PTB标准,有幸得到支持而当选为新的PTBWG主席,从此相关研究开启了新阶段。

1995年PTBWG组织了预选,煤山和牙形石均以多数票领先。1996年在北京召开第30届国际地质大会前,PTBWG的9名委员联名发文,推荐煤山为PTB的金钉子。

但在此时,突然发生了国外学者扺制煤山事件,导致我们的提议被搁浅。此后的1996-1999年,我们经历了很多困难,才最终排除阻力,为煤山重新争取到了竞选金钉子的资格。此后又经过3轮投票和确认,才最终于2001年3月,将浙江长兴煤山确定为二叠系-三叠系GSSP。

1996年事件的起因是,一个由中、美、德、俄等国学者组成的考察队在新疆大隆口进行陆相二叠系-三叠系界线研究时,由于当时我国大多数地区并没有对国际地质学界完全开放,而发生了一些不愉快的事件。事件发生后,几位考察队成员提出抗议,并将抵制扩大到了当时同样没有完全开放的浙江长兴县煤山剖面。其后美国新墨西哥州一位参议员也向我使馆提出“询问”。当时,国际地层委员会主席及二叠系分委会、三叠系分委会、二叠系-三叠系界线工作组全部投票委员都收到了抵制函,对我国煤山剖面的竞选造成了严重影响。

事件发生后,我们秉持着合作共赢的初衷和态度,进行了多方面的沟通。在我们的努力下,国际地层委员会主席、二叠系分委会、三叠系分委会先后宣布,不赞成抵制煤山剖面,并支持我继续领导二叠系-三叠系界线工作组,但要求GSSP剖面必须符合对外开放的条件。这就意味着,如果煤山要成为金钉子,就必须首先得到开放。

这次事件发生后,国际地层委员会于1996年末发表了GSSP的修订准则,要求在申请GSSP时必须使所有地层学家不论国籍,均可自由使用标准剖面进行研究;必须获得有关权威部门对自由使用研究和长期保护现场的承认。从此,我们进入了争取中国官方承诺开放的过程。

我们通过各种渠道进行了大量工作,争取煤山剖面所在地浙江省长兴县正式对外开放。直到1999年9月,国务院正式下文批准开放长兴县, 煤山剖面终于取得了竞争二叠系-三叠系GSSP的投票资格。

此后,经过以下三轮投票和最后确认,煤山剖面终于在2001年被确定为PTB金钉子。

2000年1月:国际地层委员会二叠系-三叠系界线工作组投票通过(20票赞成:3票反对)。

2000年5月:国际地层委员会三叠系分会投票通过 (22票赞成:2票反对:2票弃权)。

2000年11月:国际地层委员会投票通过(17票赞成:0票反对)。

2001年3月:国际地质科学联合会确认浙江长兴煤山二叠系-三叠系界线剖面为全球界线层型剖面和点(GSSP),即金钉子。

2002年,这个成果获国家自然科学二等奖。2022年,煤山也入选了首批100个全球地质遗产地名录。

图二 树立在浙江长兴煤山的PTB金钉子,顶部为标志化石H. parvus的模型。

NSR:到目前为止,地质历史上的所有金钉子都己经确认了吗?相关领域还有哪些需要研宄的重要问题?

**殷鸿福:**地质历史上的所有金钉子约102颗。到2023年,全球已确立82颗,其中11颗在中国。以金钉子为标志的地质年代学成果在全球年代地层划分对比中起着基础作用。

但是,随着显生宙金钉子的不断确定,金钉子的确认已经不再是显生宙研究的重点。目前金钉子相关研究已转向隐生宙各段年代地层的全球界线层型,以及显生宙更高精度和更高分辨率的地质年代工作,以服务于当代地质研究的重点:三深(深海、深地、深空)一系统(地球系统科学)。

地球生物学:快速发展的新领域

NSR:除了金钉子以外,您认为自已最重要的研究成果还有什么?

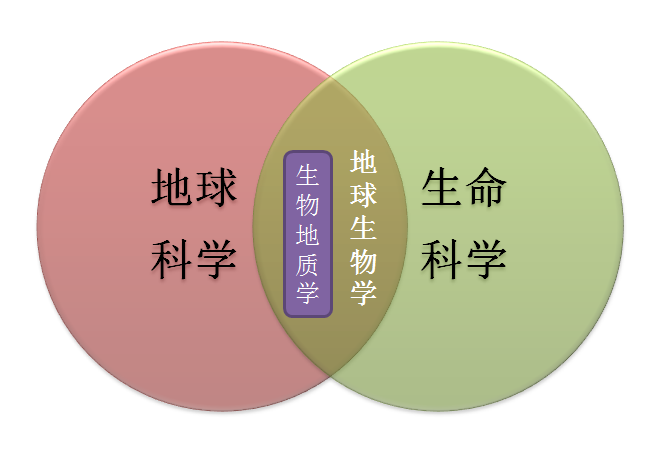

**殷鸿福:**金钉子确立以后,我的工作集中于地球生物学和生物地质学。地球生物学(Geobiology)是地球科学领域(固态、液态、气态)与生命科学领域的交叉学科体系,生物地质学(Biogeology)则是地质学(固体地球科学)与生物学的交叉学科。前者包含后者。

地球科学关注的时空范畴特别宏大,与生命科学在研究对象、研究方法和目标任务上有较大差别,所以这两大基础学科的交叉融合难度很大,需要构建一门学科体系。

图三 地球生物学、生物地质学与地球科学、生命科学的关系。

地球生物学的核心任务是探讨生物与环境的相互作用和协同演化,因而是地球系统科学的重要一环。地球上的生物自从生命起源以后就一直与环境发生相互作用,这种相互作用导致生物与环境之间出现协同演化,共同造就了当今我们看到的丰富多彩世界。

生物地质学则重点研究生物与固体地球的相互作用与协同演化,如生物成矿作用、生物地理学等。经过几十年的发展,生物地质学已逐渐融入地球生物学。

我感到荣幸的是,中国地质大学(武汉)生物地质学的成果于2008年获得国家自然科学二等奖,具体体现在包括4本专著的一套丛书。例如,我们出版的《中国古生物地理学》是国际上大区域古生物地理的第一本专著,它通过建立中国各时代的区域古生物地理,系统地建立了热、温、寒带古生物地理区系的识别标志,推动了国际大区域的相关研究,曾译成英文在牛津大学出版社出版(The Palaeobiogeography of China,1994),被评为是“对一个具全球重要性主题的无价指导”(A. Hallam)。

此外,我还主持过生物地质学方向的生物成矿作用和生态地层学的研究及相关专著的出版。

**NSR:**过去几十年,地球生物学研究发生了哪些主要变化,包括研究课题、研究方法、科研环境等的转变?

**殷鸿福:**地球生物学在20世纪初开始形成,标志是“地球生物学”这一学科术语(1934,Bass-Becking)、生物圈概念(1926, Vernadsky),以及盖娅假说(1978,Lovelock)的提出。20世纪末,国际地圈—生物圈计划等的实施,显示了地球生物学对发展地球系统科学的重要性。

21世纪以来,地球生物学学科逐渐开始发展。2003年,Geobiology期刊正式推出。许多相关的期刊专辑、系列专著和教科书也陆续发行。此外,国际地球生物学会等专门学会得到建立,相关科学会议常态化(图四),地球生物学也被设为大学学科,相关学科项目和课题开始获得稳定、长期的立项和支持。至此,地球生物学已经具备了作为一个独立学科的所有特征。

图四 2017在中国地质大学(武汉)召开的第四届地球生物学国际会议

地球生物学作为一个完整的学科体系还处在发展初期,但它一经提出,就受到了科学界的广泛关注。虽然它目前还难以与发展数百年的、业已成熟的地球化学和地球物理学等学科相比,但生命运动是一种更复杂、更高级的运动形式,它本身也包括了力学、物理学和化学运动。因此,地球生物学具有广泛的应用前景和发展空间,特别是在应对当前人类所面临的一系列难题上,地球生物学一定会有很大的作为。

随着地球系统科学和合成生物学的快速发展,以及科学研究的范式革命,地球生物学在技术方法体系、重大前沿科学领域、服务经济社会等诸多方面都会迎来变革。

我注意到中国许多早期地球生物学工作者是古生物学者。古生物学是一门传统学科,重点在宏观化石的分类与鉴定。而作为一门迅速发展的交叉学科的地球生物学,与古生物学在学科演变、研究主题及研究方法上有显著不同。在地球生物学中,重点关注的是过去与现在的微生物世界,并且更多地应用现代研究技术。例如气相色谱-质谱联用仪广泛应用于在沉积岩等样品中发现“化学化石”,如脂类生物标志物,以便在岩石中鉴定古代微生物。

NSR:在地球生物学范畴内,您目前最关注哪些科学问题?希望看到哪些突破?

**殷鸿福:**我目前最关心的是三大主题:

第一个是地质微生物与全球环境变化。从物种数量看,微生物在所有生物中占比90%以上。它们主导地球长达35亿年,是动物历史的6倍,因而也被称为地球之王、地球元老、生命引擎、生态系统运转的齿轮等。微生物与环境之间存在密切联系,它们可以灵敏地响应地质环境的变化,同时也对地质环境产生重要影响。在生物与环境的相互作用和协同演化中,微生物是至关重要的主体。实际上,全球变化领域的许多温度代用指标就是利用微生物脂类指标建立的,例如藻类的长链烯酮化合物,细菌和古菌的四醚化合物等等,这实际上就是微生物通过脂类分子对温度的响应。然而,限于技术方法的问题,目前地质微生物的研究程度很低,亟待突破。

第二个是重大地质突变期的地球生物学。重大地质突变期,如两次大氧化时期、五次生物大灭绝时期,是地球演化的关键时期,是生物与环境相互作用表现得最剧烈的时期,最能反映出生物与环境的协同演化关系,而且对当今人类正在面临的又一个重大突变期有重大启示意义。

第三个是极端环境生物圈。深空、深海、深地等极端环境中的地球生物学研究将大大拓展生物圈及生物过程研究的时空范畴,在资源安全和环境安全等领域有广阔的应用前景。特别是,这些极端环境都栖居着具有各种各样功能和生物酶的微生物,是一个巨大的基因库,未来能够广泛应用于工业、农业等经济社会的诸多领域。

NSR:地球生物学主要关注地球历史,它对人类未来的发展有何启示?

**殷鸿福:**地质学有一条“将今论古,以古示今”的原则,现在是生物与环境协同演化的最“今”阶段,利用该原则,包括人类在内的生物圈能够获得许多启示。下面我举几个例子来说明。

首先是人类对环境的影响。人类处于地球生物演化的最高阶段,与环境的相互作用也已经达到了极高的程度。可以说,人类与环境的相互作用已经关系到人类自身“是生存还是毁灭”的问题了,因为人类对环境造成的影响反过来也会反噬人类自身。地球生物学研究可以基于地质历史来阐述生物对环境的影响,从而为人类生存的根本问题提供启示。

第二个例子是气候与生物多样性的关系问题。全球变暖和生物多样性下降是当前人类面临的两大挑战。在地质历史上,有过很多次气候突变引发生物多样性巨变,乃至生物大灭绝的案例。对这些案例深入研究,明确引发生物危机的气候环境变化阈值,将为我们面对现有危机,遏制可能已经在酝酿中的新一次生物危机提供关键信息。

第三个例子是人类与微生物的相处问题。包括病毒在内的微生物是生态系统的一个重要组成部分,不能消灭也不可能消灭,人类需要学会与它们和平共处。地质时期微生物与宏体生物的相互作用可以为我们提供很好的地球生物学案例。

NSR:目前我国的地球生物学研究水平如何?你对学科发展有何建议?

**殷鸿福:**地球生物学是在世纪之交引进我国的(殷鸿福,1994;谢树成等,2006)。我们在国际学会中长期处于领导成员级别,并且设有独具特色的全国重点实验室。国际上普遍认可中国是“发展地球生物学的一支国际领导力量”。

今后,我们要继续发展以地质微生物为特色的中国地球生物学学科体系,并且要长期坚持以国家需求和科学前沿为目标,加强有组织科研,在地球生物学领域做到既能理论登高、又能服务落地,这样才能始终保持在国际前列。

回顾与忠告

NSR:在您个人的科研历程中,有什么您认为特别有意义,特别想与年轻一代分享的感悟吗?

**殷鸿福:**从1961年研究生毕业,一直到1978年改革开放,我才提升为讲师。由于诸多客观原因,我当了17年助教,从26岁到43岁。其间虽然教学工作量满额,但没有承担科研课题,除毕业论文外亦未发表过文章,这是我学术生涯的低潮期。但我并未气馁,几年后这些成果全部迅速发表。由于这些积累,我在1978年被首批遴选为留美学者,1980年升为副教授,人到中年才进入了科研的正轨。

从个人角度说,我能够实现科研历程的“弯道超车”,是得益于在不平凡年代中仍然保持了艰苦奋斗的作风和坚定的信念。我始终相信国家困难是暂时的,中国终有一天要以建设为中心,我们的所学必会被祖国所用。这一信念指导了我全部科研生涯。愿以此与年轻一代分享。

NSR:要做好地质学研究,研究者最需要具有哪些特质?你对青年研究者有何建议?

**殷鸿福:**我送青年研究者四句话:

修身报国吾辈志,

创新求实人生路。

问道务须争朝夕,

治学切忌急功利。

修身报国是人生信念,创新求实是科研道路。后两句是研究者“最需要具有的特质”。

【本文是NSR Interview文章“Hongfu Yin: from defining the golden spike to shaping geobiology”的中文版本。】

来源: 《中国科学》杂志社

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

《中国科学》杂志社

《中国科学》杂志社