作者:武喜营 上海市皮肤病医院

审核:朱全刚 上海市皮肤病医院药剂科 主任药师 教授

杨连娟 上海市皮肤病医院真菌病科 主任医师

脚气(足癣)是由皮肤癣菌引起的足部真菌感染,全球发病率为10%~40%[1]。脚气虽不致命但影响患者的生活质量,临床常表现为足部皮肤鳞屑、水疱、趾间发白、浸渍等,伴瘙痒。矿工(73%)、军人(58%)及运动员(31%)等长期足部闷热潮湿的职业人群是足癣的高发群体[2-3]。不经常更换鞋袜或经常穿不透气鞋袜(如胶鞋、塑料鞋)的人群,足部易出汗且透气差,感染风险也显著增加。此外,糖尿病患者、器官移植者、HIV感染者和长期使用免疫抑制剂或糖皮质激素者,由于机体免疫力下降,对真菌的抵抗力也降低,足癣发病率会更高。肥胖者则易发生趾间浸渍糜烂型足癣。

一、“脚气不用治,因为根本治不好”的认知误区

1.传统观念的误区

常听人说“脚气不用治,因为根本治不好”。可能由于一些传统观念的影响,人们认为脚气是一种“小病”,不值得花费太多时间和精力去治疗,甚至民间还流行一些毫无科学依据的说法,如“脚气是湿气,不用治”等,因此,对脚气的治疗不够重视,最终得出“脚气治不好”的结论。

2.治疗不规范导致的误解

一些人在使用抗真菌药物治疗脚气时,症状稍有缓解就自行停药。实际上真菌可能并未被完全杀灭,残留的真菌容易导致脚气“卷土重来”。反复几次后,患者可能会产生“脚气根本治不好”的想法。

3.过往治疗条件的限制

过去医疗条件相对有限,治疗脚气的方法也相对较少,治疗效果也不太理想,这也可能导致了“脚气治不好”的观点形成和传播。

二、为何必须治疗脚气?

1.脚气是可治愈的“可控疾病”

规范治疗下,脚气的临床治愈率超过90%。脚气“易复发”≠“治不好”,治疗期间要足疗程,并彻底杀灭角质层内潜伏的真菌。同时治疗合并的甲癣、体股癣,避免交叉感染。

2.脚气“不治”的危害性

(1)足部症状持续加重,影响生活质量

真菌持续侵蚀皮肤角质层,导致脚趾间糜烂、足底水疱、脱屑、剧烈瘙痒,反复发作。若不治疗,皮损范围可能从足部扩展至足背、脚踝,甚至引发甲沟炎,导致行走疼痛、无法正常穿鞋。

(2)产生并发症,诱发全身性炎症

趾间浸渍糜烂型脚气若不治疗,可继发足部、腿部细菌感染(如丹毒、蜂窝织炎),出现足部、小腿红肿、疼痛,甚至发热等全身症状;鳞屑角化型足癣可发展为慢性皲裂,增加糖尿病患者足部溃疡风险。

(3)真菌扩散至身体其他部位,引发“自体传染”

搔抓足部后可传染至手部(手癣)、身体(体股癣)、指甲(甲癣,即灰指甲),形成“癣病自身连锁感染”。

(4)对家庭接触者的危害:“感染风险陡增”

研究表明,未接受治疗的脚气患者,家庭环境中的真菌负荷量(如鞋袜、地板、毛巾上的真菌数量)远高于规范治疗者。流行病学证据[4]显示,家庭中存在至少1名感染者时,甲真菌病的传播率约为44%~47%,且未治疗者可能通过间接接触(如共用拖鞋、未消毒的指甲工具)增加家人感染风险。

三、脚气三大临床类型的症状识别[5-6]

1.水疱型

足底、足缘出现针尖至粟粒大小水疱,成群或散在分布,疱液清亮、壁厚不易破,伴剧烈瘙痒。疱液吸收干燥后出现脱屑。

图1 版权图片 不授权转载

2.趾间型(浸渍糜烂型)

好发于第3~4、4~5趾间。脚趾间潮湿、浸渍发白,除去浸渍发白的上皮可见红色糜烂面及渗液。瘙痒感明显,常伴有脚汗多、脚臭、蜕皮。

图2 版权图片 不授权转载

3.角化型(鳞屑角化型)

足缘、足底及足跟呈弥漫性皮肤干燥粗糙、角化增厚、冬季易皲裂出血而疼痛。瘙痒感相对较轻,病程多慢性迁延。

图3 版权图片 不授权转载

四、脚气“自我判断不可靠”,三大误区需警惕

1.症状重叠易混淆

湿疹、汗疱疹等皮肤病与脚气症状相似(如水疱、脱屑),足部角化变硬也有可能是皲裂性湿疹、掌跖角化病等,仅凭肉眼难以区分。

2.混合型足癣易漏诊

很多患者同时存在2种以上临床类型表现(如既有水疱又有角化),需专业医生综合判断。

3.真菌检查是“金标准”

需通过医院真菌镜检(刮取皮屑镜下观察菌丝、孢子等真菌成分)或真菌培养来确诊是哪一种真菌,肉眼观察无法判断病原体类型。

五、坚持规范足疗程治疗,和脚气“彻底分手”!

1.外用抗真菌药物是基础

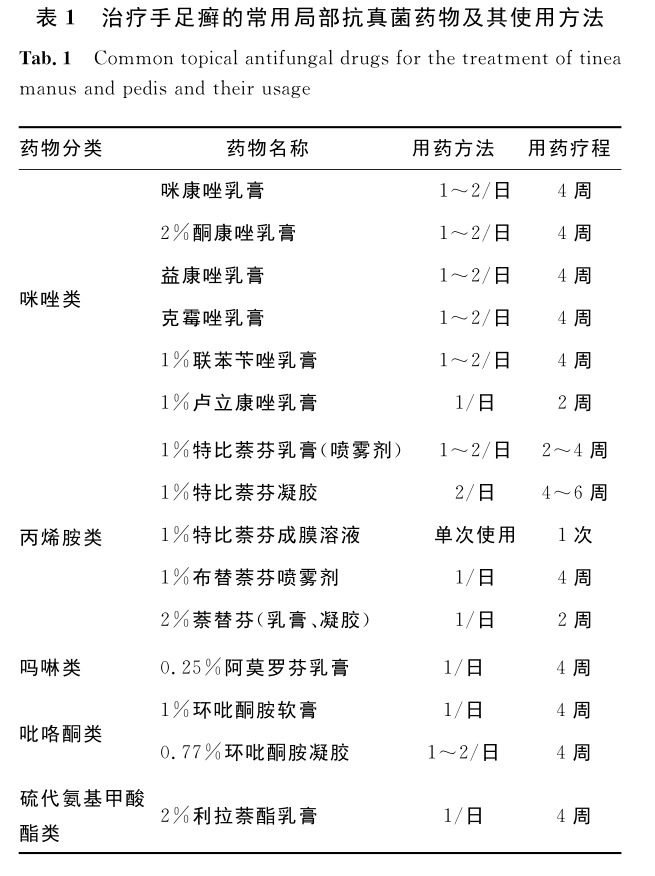

(1)选择抗真菌药物类型时要覆盖常见真菌,常用外用抗真菌药物有以下几类。

图4 版权图片 不授权转载

(2)用药要点:足疗程+足剂量,缺一不可

足疗程指的是医生和(或)药品说明书建议的用药时间(如2~4周)。真菌易潜伏在角质层,症状消失后需继续用药1~2周,避免“表面治愈”后复发。

足剂量指的是不仅将药涂在皮损处,还应扩大涂药范围,超病灶1~2厘米,覆盖潜在感染区域。脚趾缝、足底边缘等潮湿部位需重点涂抹。

保证每日用药次数(如每天1~2次)。外涂药后,等几分钟待药物吸收后再穿鞋袜,避免将药物擦除,影响治疗效果。保持足部干燥,用药前洗净擦干脚部,穿透气鞋袜减少真菌繁殖。

(3)正确选择剂型

2.口服药治疗:顽固病例的“加强版”

(1)口服药的指征

外用药依从性差和效果不佳、>足底50%的大面积感染、反复发作>3次/年、角化肥厚显著、合并甲癣(灰指甲)或免疫力低下者。

(2)常用口服抗真菌药物

特比萘芬:每日250mg,连续服用1~2周(肝功能不全者需监测)。

伊曲康唑:采用“冲击疗法”,每日200mg,每天两次,服用1周后停药3周,通常需1~2个疗程。

注意事项:口服药需医生处方,严格遵医嘱服用,避免与其他药物相互冲突,定期复查肝功能。

3.联合治疗:“内外夹击”提高疗效

需要在专业医生的指导下进行。

适合人群:病程长、反复发作、角化过度型(足底皮肤增厚开裂)的患者。常用方法是一种外用药和一种口服药的联合;也可选择两种抗真菌机制不同的外用药物相联合。

六、预防脚气复发的“隐形战线”

1.每天换鞋换袜,袜子煮沸消毒或暴晒,尽量穿透气性比较好的鞋子,勤换袜子。

2.避免与他人共用拖鞋、擦脚巾、浴巾等,公共区域避免光脚行走。

3.保持足部干燥,出汗后及时清洗擦干,可撒爽身粉吸湿。

4.糖尿病患者控制血糖,免疫力低下者加强营养,减少真菌感染风险。

5.出现趾间发白/脱屑立即涂药(每周2次预防性用药)。

总之,得了“脚气”要及时就医,及早规范治疗可避免并发症。通过科学用药+日常防护,多数脚气可彻底治愈。

参考文献:

[1]中国手癣和足癣诊疗指南(基层实践版2020).中国真菌学杂志,2020,15(06):325-330.

[2]NOWICKA D, NAWROT U. Tinea pedis-An embarrassing problem for health and beauty-A narrative review. Mycoses, 2021, 64(10): 1140-1150.

[3]NIGAM P K, SYED H A, SALEH D. Tinea Pedis. 2023 Oct 29. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan–. PMID: 29262247.

[4]Jazdarehee A, Malekafzali L, Lee J, Lewis R, Mukovozov I. Transmission of Onychomycosis and Dermatophytosis between Household Members: A Scoping Review. J Fungi (Basel), 2022, 8(1):60.

[5]中国手癣和足癣诊疗指南工作组,吕雪莲,余进,等. 中国手癣和足癣诊疗指南(科普版2022). 中国真菌学杂志, 2022, 17(2): 017.

[6]ILKIT M, DURDU M. Tinea pedis: The etiology and global epidemiology of a common fungal infection. Crit Rev Microbiol, 2015, 41(3): 374-388.

来源: 中华医学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中华医学会

中华医学会