出品:科普中国

作者:张应超(生态学硕士)

监制:中国科普博览

《世说新语》中记载了竹林七贤之一王戎“道旁李苦”的典故:众人见路边李树果实累累争相采摘,唯有他断言“树在道旁而多子,此必苦李”,验证果然酸涩。

然而,与人类对酸味避之不及形成鲜明对比的是,很多鸟类对一些我们眼中酸度爆表的果实却争相食之。最近,中国科学院昆明动物研究所研究员赖仞团队首次揭示了鸟类感知和耐受酸味的分子机制及其在演化历程中的关键作用。一则被鸟类践行千万年的箴言浮出水面——“吃得酸中酸,方为鸟上鸟”!

取食杨桃的红耳鹎(Pycnonotus jocosus)

(图片来源:作者供图)

味觉的适应性价值

味觉是动物感知环境的重要方式之一。在甜、鲜、苦、咸、酸几种味觉中,甜味和鲜味会促进动物摄入富含蛋白质等营养成分的食物(参考文献[2]);苦味和酸味通常会引起动物的厌恶感,帮助动物规避一些有毒有害的食物;咸味的感知则有利于维持有机体的渗透压。

总而言之,对人类而言,味觉或许更多服务于享受美食的需求,但对于自然界中的动物而言,其核心价值在于帮助它们有效摄取营养物质、规避有害物质,进而在物种的生存竞争与繁衍延续中发挥关键的适应性作用(参考文献[3])。

鸟类究竟有多能吃酸?

60%的鸟类科、37%的鸟类物种会取食果实,而它们所取食的果实pH值在2.5到3.5之间(参考文献[4][5])。pH值是用来衡量溶液酸碱性强弱的指标,数值小于7为酸性,数值越小,酸性越强。作为对比,几种常见泡菜(如白萝卜、豇豆、辣椒等)的pH值在3左右(参考文献[1]),山西老陈醋的pH值在3.6-3.9(GB/T19777—2013《地理标志产品 山西老陈醋》)。

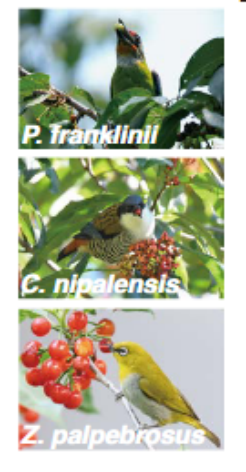

鸟类展现出广泛的果实取食行为。图中分别为金喉拟啄木鸟(Psilopogon franklinii)、斑胁姬鹛(Cutia nipalensis)和灰腹绣眼鸟(Zosterops palpebrosus)

(图片来源:参考文献[4])

这一pH范围意味着鸟类偏好的果实具有较高的酸度,其酸性强度甚至超过日常生活中的一些酸性食物。更直观来说,一些鸟类以果实为主食,相当于人类天天以泡菜为主要食物,并且还要配上一两瓶醋!

对于吃酸,鸟儿们的行为是经得起检验的。研究者设置了双瓶偏好实验:在实验笼内放置两个相同的瓶子,分别装有不同液体(如清水与糖水、普通水与含药物溶液等)。通过刻度瓶或称重法记录动物在一定时间内(如24小时)对两瓶液体的消耗量。

双瓶实验图示

(图片来源:作者使用AI生成)

对比鸟类与哺乳动物的酸耐受能力发现:对于10-20mM(毫摩尔每升)柠檬酸溶液,原鸽(Columba livia)和金丝雀(Serinus canaria)仅表现出轻微厌恶,而小鼠(Mus musculus)、树鼩(Tupaia chinensis)等哺乳动物则表现出显著回避反应。

它们真的爱吃酸吗?

鸟儿们吃酸的时候,是在享受“酸爽”吗?还是它们实际上根本感受不到酸味呢?

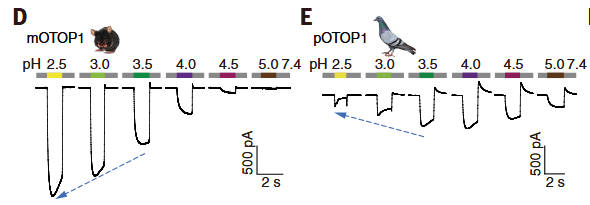

研究团队从它们的酸味觉受体OTOP1中找到了这个问题的答案。哺乳动物的OTOP1在酸性环境中会激活离子通道,增强酸味信号;而鸟类的OTOP1在低pH条件下(如pH2.5-3.5)会发生“酸诱导抑制”,即通道活性被抑制,减少质子内流,从而削弱酸味感知。

小鼠的酸味觉受体(D)和原鸽的酸味觉受体(E)受酸刺激引发的电流变化,蓝色虚线表示随pH的变化趋势

(图片来源:参考文献[6])

鸟儿“吃着枇杷唱着歌”——突然就没味道了!这能跟谁说理去?

“吃得酸中酸,方为鸟中鸟”

作为鸟类中最进化的类型,鸣禽有70%的科以水果为食,而非鸣禽中这一比例仅有51%。在鸣禽对各种环境都表现出的强大适应力的背后,“吃得酸”可谓立下了汗马功劳。

鸟类共同祖先的OTOP1已具备了基础酸抑制能力,而鸣禽谱系在演化过程中获得的一个额外突变,让它们有了更强的酸抑制功能。自此以后,对鸟类尤其鸣禽而言,那些难以下咽的果实都变成了美味佳肴。这让鸣禽在食物短缺的季节,可以依靠那些对其他物种而言过于酸涩的果实成功生存。

在该研究中,研究团队还进一步揭示了鸟类酸味耐受能力与甜味感知能力的协同演化机制。这种协同作用使鸟类能有效耐受果实中的高有机酸,并能敏锐感知其中的糖分(甜味),从而更高效地开发和利用水果资源。这一进化优势推动了鸣禽物种的多样性爆发,一举扩展了它们的生态位(参考文献[4])。依郑光美《世界鸟类分类与分布名录》(2002)的统计,鸣禽占据了所有鸟类的半壁江山,让它们达成成就——“吃得酸中酸,终为鸟上鸟”。

此外,这一研究也为剖析鸟类与植物间的协同演化关系以及生物对环境的适应策略提供了重要科学线索,对于探究生物多样性形成机制具有重要意义。

参考文献

[1]段先兵, 钟叶芳, 杨维占. 泡菜中硝酸盐和亚硝酸盐含量及pH值变化规律[J]. 中国卫生检验杂志, 2019, 29(04): 481-482+486.

[2]CHANDRASHEKAR J, HOON M A, RYBA N J P, 等. The receptors and cells for mammalian taste[J/OL]. Nature, 2006, 444(7117): 288-294. DOI:10.1038/nature05401.

[3]GARCIA J, HANKINS WalterG. The Evolution of Bitter and the Acquisition of Toxiphobia[M/OL]//Olfaction and Taste: 5th Symposium. Elsevier, 1975: 39-45[2025-06-29]. DOI:10.1016/B978-0-12-209750-8.50014-7.

[4]ZHANG H, LUO L, LIANG Q, 等. Molecular evolution of sour tolerance in birds[J].

[5]WILMAN H, BELMAKER J, SIMPSON J, 等. EltonTraits 1.0: Species‐level foraging attributes of the world’s birds and mammals: Ecological Archives E095‐178[J/OL]. Ecology, 2014, 95(7): 2027-2027. DOI:10.1890/13-1917.1.

[6]Hao Zhang et al. Molecular evolution of sour tolerance in birds.Science388,1330-1336(2025).DOI:10.1126/science.adr7946

来源: 中国科普博览

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国科普博览

中国科普博览