在人类尚未发明记录工具之前,大自然早已默默记下了地球的故事。那些被深埋在南极冰盖或格陵兰冰川中的微小气泡,就像时间的胶囊,封存着数万年前的空气。气候学家靠着这些冰芯中捕获的气泡,重建出气候变化的历史轨迹。

但如果说这些自然形成的气泡是在“被动地记录”,那有没有可能,我们主动去“写”点什么进去?比如,在一块人造冰中,用气泡来编码信息、储存数据,甚至让冰块变成可以读出来的媒介?

冰块储存信息示意图(图片来源:作者使用AI生成)

听上去很不可思议,但北京理工大学的一组研究者正是这样做的。他们提出了一种新颖的信息存储方式,通过控制冰冻过程中形成的气泡形态与分布,把文字信息“写进”冰里,而读取这些信息,只需要拍一张照片和相应的算法。

**教会冰块“写字”****,**从控制气泡形状开始

在冰的形成过程中,溶解在水里的空气会随着温度下降而被排挤出来,形成一个个微小的气泡,这些气泡没有去处,只能被卡在冰层中,成为透明晶体中的白色斑点。

北京理工大学的研究团队正是从这里出发,试图了解这些气泡。他们发现,气泡的形状并不是随机的,而是与冰冻的速度高度相关。冻结得越快,气泡越圆;冻结得越慢,气泡越细长,像一根小针。这两种气泡分别被称为“蛋形泡”(ESB)和“针形泡”(NSB),它们的命名是以高度与宽度比值为判断标准的,超过5的是针形,低于5的是蛋形。

冰中不同气泡的形成过程(图片来源:参考文献[1])

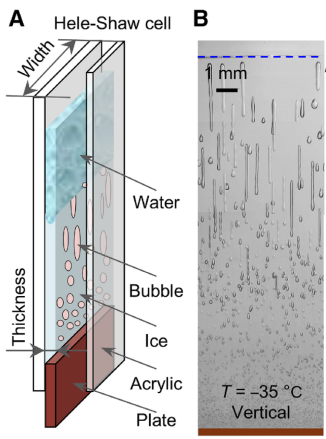

为了控制气泡的形成,研究人员设计了一个定制化制冰机,以一块铜板作为冷源,放置在两块透明板之间构成的“赫勒-肖单元”(Hele-Shaw cell)内,注入预先充满空气的纯水。他们用精密程序控制铜板的温度升降,从而调节冰面前端的冻结速度。每当温度骤降、冻结速度陡升时,冰层中就会形成一组新的气泡带,像是在冰里打下的一行行的标签。

Hele-Shaw 单元用于冻结实验的半剖面图及冰泡图(图片来源:参考文献[1])

通过一次次调控,他们得以在冰块中雕刻出由气泡组成的不同图案层,甚至可以按照摩斯密码或二进制系统进行编码。比如,一个蛋形泡代表短音,一个针形泡代表长音。或者,泡泡代表1,清冰代表0。这样,冰块中不同形态和位置的气泡就变成了信息的载体,而不仅仅是自然副产物。

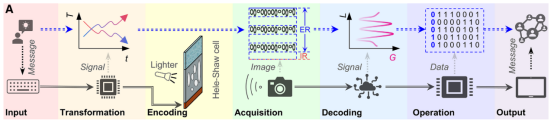

而最令人惊喜的是,读取这些信息并不需要激光显微镜或复杂探针——只需用相机拍一张照片,再用软件分析灰度图像中泡泡的位置和形态,就能解码出最初输入的信息。比如,“01001”可能就代表了一个字母,“长-短-短”代表了摩斯电码中的A。

气泡编码信息传递流程图(图片来源:参考文献[1])

这听起来像是在给冰块装上硬盘,但它不需要电,不依赖芯片,也不怕磁场干扰,只要你能保持它的低温状态,它就能安安静静地保存你留下的信息**。**

这项技术究竟能做什么?

乍看之下,把气泡编码进冰里似乎更像是一场理工科的科学美术展,似乎有些鸡肋。但事实上,这套方法背后藏着对未来信息存储、材料控制、甚至极地通信的深远构想。

首先,这种冰中信息写入技术最直接的应用场景,正是那些不适合传统电子存储的低温极地或外星环境。在南极、月球、甚至火星这样资源匮乏、能源珍贵的环境中,依赖纸张、电池或磁介质来记录与传输信息非常不便,甚至根本不现实。而冰和空气这两种廉价原料,却几乎随处可见。研究者指出,在这些环境中,这种无需电力、无需油墨的信息编码方式,不但能节省能源,还具备天然的隐蔽性。它不怕辐射,不怕腐蚀,也不容易被随手丢弃**。**

在火星通过冰储存信息示意图(图片来源:作者使用AI生成)

更令人着迷的是这项冰中气泡的精密控制的技术,为许多工程难题提供了灵感。例如,研究团队发现,通过调节冻结速度形成周期性气泡层,不仅可以存储信息,还能在冰块中制造出天然断点,就像巧克力条上的分割线一样。这对冰雕艺术、冰结构建筑,甚至冷链运输中的智能易折冰块都具有潜在价值。

此外,这项研究还可能影响金属加工行业。金属在铸造过程中会形成气泡或空隙,这些缺陷往往决定了材料的强度和寿命。但因为金属不是透明的,内部不可见,科学家无法像观察冰一样看到气泡的形成与演化过程。而冰恰好提供了一个可视化模拟平台,通过控制气泡生长的条件,研究者可以间接研究金属中气泡的生成机制,从而为改进合金结构提供参考。

而在生物和食品领域,这项技术同样展现出跨界能力。比如,先前已有研究表明,冰中的气泡可以用来封存臭氧,这一特性正被探索用于冷藏海鲜、水果等食品的杀菌保鲜。更进一步,科学家还设想,是否可以将某些药物气化后封存进冰泡中,作为慢释放载体应用于生物医药?气泡再一次,从空气残留物变成了潜在的功能性微结构。

总结

在人工智能、量子芯片和卫星通信主导信息技术版图的今天,科学家却回到最简单的物质——水和空气。他们让冰说话,用气泡编码,在极寒中封存信息。这项技术的意义不仅在于它能不能替代硬盘或改善通讯,而在于它代表了一种回归材料本身、以物理过程承载信息的新思路。不借助高昂设备、不依赖复杂系统,只利用自然界本身的相变过程与几何特性,就能实现信息的编码、封存和读取。这种极简主义的科学实践,或许正是通往某些极端环境工程问题的理想答案。

参考文献:

[1] Shao, Keke, et al. "Manipulating trapped air bubbles in ice for message storage in cold regions." Cell Reports Physical Science 6.6 (2025).

[2] Deng, Hao, et al. "Preparation and evaluation of ozone micro-nano bubbles ice for Litchi precooling." Food Chemistry 472 (2025): 142945.

[3] Dombrovskii, Leonid Aleksandrovich. "The propagation of infrared radiation in a semitransparent liquid containing gas bubbles." High temperature 42 (2004): 146-153.

策划制作

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨中国科协科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者丨Denovo科普团队(杨超 博士、中国科普作家协会会员、广东省青年科技创新研究会会员)

审核丨孙克衍博士 中国矿业大学副教授

来源: Denovo

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

Denovo

Denovo