一只长着九颗尖牙、歪斜笑容的“小怪兽”,让全球年轻人凌晨三点排队,花数十倍溢价抢购,甚至成为欧美明星包上的新宠,这就是当下火爆全球的IP——Labubu。

但Labubu的火爆并非偶然,从“不确定性奖励”到“社交货币”,从“情绪疗愈”到“身份认同”,它的成功背后隐藏着一系列消费心理学的经典原理,本期小二带着大家一起深扒!

多巴胺陷阱:盲盒的心理操控抽中Labubu隐藏款的概率约为1/144甚至更低,这种“不确定性奖励机制”(Variable-Ratio Reinforcement Schedule)是让人上瘾的关键。

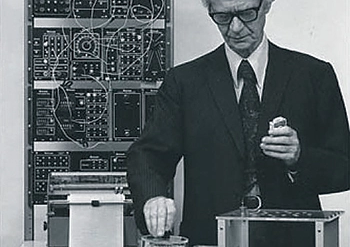

心理学家伯尔赫斯·弗雷德里克·斯金纳(B.F. Skinner)在20世纪50年代做过一项经典实验:他将鸽子放入“斯金纳箱”,并设置不同的奖励机制:

- 固定比率:鸽子啄键固定次数后得到食物。

- 变比率:鸽子啄键随机次数后得到食物。

结果发现,变比率奖励下的鸽子啄键行为最持久,即使食物停止供应,它们仍会疯狂啄键。

这一实验完美解释了盲盒的魔力——大脑对“可能中奖”的期待,比真正中奖更让人兴奋。每一次拆盒时,大脑都会分泌多巴胺,这种“也许这次能抽到”的悬念,让消费者不断重复购买行为。

即使没抽到隐藏款,消费者仍会因“差一点就中”而继续尝试。赌博机、手游抽卡、盲盒都利用了这一点——失败反而强化了下次成功的期待。

情绪消费:为什么我们愿意为“小确幸”买单?

盲盒消费者常说:“买不起房,但买得起Labubu。” 这句话揭示了情绪消费(Emotional Consumption)的核心——在经济压力下,人们更倾向于购买能带来即时快乐的小奢侈品。

经济学研究发现,经济衰退时,口红的销量反而上升。因为当大额消费(如买房、买车)变得困难时,消费者会转向低成本、高情绪价值的商品,如化妆品、潮玩、零食等,从而诞生了著名的口红效应理论。

同时Labubu的“丑萌”设计带有叛逆与治愈的双重属性,恰好也迎合了当代年轻人的心理需求:这种“小确幸经济学”让消费者在高压生活中找到短暂的快乐。

社交货币:为什么人们愿意花8000元买一个塑料玩偶?

在二手市场,Labubu隐藏款的价格可飙升至原价的10倍以上。这种溢价并非来自材料成本,而是它的社交货币(Social Currency)属性。

经济学家凡勃伦提出,某些商品的价格越高,需求反而越大,因为它们能彰显身份和地位。

Labubu的稀缺性使其成为“圈层通行证”——拥有它,意味着你属于某个潮流群体。

热潮下的消费警示Labubu的爆火是一场完美的消费心理学案例。它揭示了人类如何被随机奖励、情绪需求、社交认同驱动,甚至愿意为塑料玩具支付天价。

理解这些心理机制,不仅能帮助我们更理性地消费,也能看透商业世界的营销策略。毕竟,真正的快乐不应建立在“赌徒心态”上,而是来自对自我需求的清醒认知。

下一次,当你面对盲盒、限量款或网红商品时,不妨问问自己:“我是真的喜欢它,还是被消费心理学套路了?”

审核专家:李欧,杭师大阿里巴巴商学院青年教师,心理学、消费者行为学科普作者

撰稿:朱冰睿 DeepSeek

来源: 科小二

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科小二

科小二