在中国广袤的土地上,有一类犬,它们没有统一的相貌标准,却以最沉默而长情的方式,陪伴着华夏民族,它们被统称为“中华田园犬”。

近日,“中华田园犬解除禁养”引发网友的广泛关注和讨论。广州、深圳、长沙等多地宣布对中华田园犬“解禁”。更早些时候,深圳、合肥、苏州、南京、无锡等地,也都取消了对中华田园犬的禁养规定。而北京、上海一开始发布的禁养名录,就没有中华田园犬。

现在,就让我们重新认识一下这个与人类相伴的忠诚伙伴——中华田园犬。

万年乡土情

中华田园犬,它们并非一个依据特定外貌和性格特征进行人工选育后形成的标准化“品种”,而是一个历经万年自然选择与地理隔离,与中国人文、地理环境高度融合的原生犬种总称。现代分子生物学研究表明,全球家犬很可能起源于数万年前的东亚南部,而中华田园犬正是这支古老家犬群体最直系的后裔之一,它们的基因库中保留了大量原始遗传信息,是名副其实的“活化石”[1]。

该项研究发表在Cell Research上,其题目为Out of southern East Asia: the natural history of domestic dogs across the world,中文翻译为《走出东南亚:世界各地家犬的自然史》。(图源:www.nature.com)

河南邓县长冢店墓出土的汉画像石上的训犬人(图源:网络)

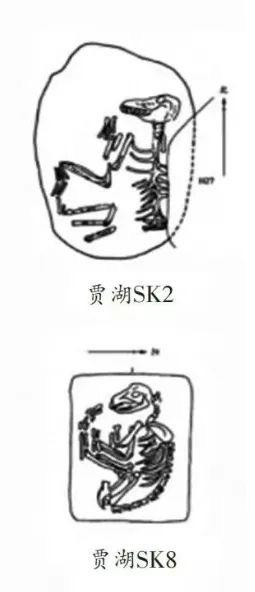

它们的历史,与华夏文明的进程紧密交织。早在新石器时代的贾湖遗址,就已出土距今约九千年的家犬骨骸。它们早已融入我们祖先的生活,扮演着多重角色。在先秦典籍中,犬的形象随处可见,分工明确。据《周礼·秋官》记载,当时已设有“犬人”一职,“掌犬牲”,负责饲养不同用途的犬,如用于祭祀的“牲犬”、用于捕猎的“猎犬”,以及用于看守的“田犬”,这“田犬”正是中华田园犬最直接的词源祖先,意为守护田地房产的犬。

贾湖遗址中的完整狗骨架(图源:《农业考古》 2024年 第1期)

在狩猎方面,《诗经·齐风·卢令》中“卢令令,其人美且仁”的诗句,就描绘了猎人带着黑色猎犬(卢)出猎的矫健场面。这表明,在生产力尚不发达的古代,优良的猎犬是重要的生产工具。

随着农业文明的发展,犬的“守护”职责愈发凸显。一句“狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠”,东晋诗人陶渊明用凝练的笔触,勾勒出一幅宁静和谐的田园画卷,而那声声犬吠,正是这份安宁感的守护之音。这种深厚的情感联结,早已渗透在中国文化的方方面面。

汉魏时期文物,绿釉陶立狗(图源:河南博物院)

在汉代的墓葬中,形态各异的陶犬是极为常见的随葬品,被认为能够继续在阴间守护墓主人。而在更具悲剧色彩的历史叙事中,犬亦是忠诚与乡情的终极寄托。据《史记·李斯列传》记载,秦朝名相李斯在临刑前,曾对他的儿子悲叹:“吾欲与若复牵黄犬,俱出上蔡东门,逐狡兔,岂可得乎!”曾经与爱子牵着黄狗在家乡上蔡东门外追逐野兔的平凡欢乐,成了这位权倾一时的丞相生命尽头最遥不可及的梦想。“黄犬”自此成为一个经典的文化意象,承载着对故土和田园生活的无限眷恋。

一方水土一方犬

中华田园犬的“不标准”,恰恰是其最宝贵的财富。中国幅员辽阔,地理气候多样,这使得不同地域的田园犬在漫长的岁月中,演化出了各不相同的样貌与习性,共同构成了一个亟待被重新认识和珍视的本土基因宝库。

《十骏犬图》中的细犬画像(图源:网络)

广袤的华北平原则是猎犬“河北细犬”的故乡。细犬是中国古老的视觉型猎犬,体型瘦长,线条优美,拥有流线型的身体结构,这一切都是为了极致的速度而生。它们曾是古代王公贵族围猎时的爱宠,在许多古代绘画中都能找到它们矫健的身姿。一些神话著作也指出,哮天犬的原型就是细犬。如《西游记》中写道:“(孙悟空)被二郎爷爷的细犬赶上,照腿肚子上一口,又扯了一跤。”

上为下司犬(图源:中国日报网)

在贵州东南部,生活着一种极为独特的原生犬种“下司犬”。它们因主产于麻江县下司镇而得名,是中国唯一的世界级猎犬品种。下司犬外貌奇特,面部和嘴部的毛发短而硬,酷似“白胡子老头”,嗅觉灵敏,耐力超群,被当地苗族同胞誉为“追山犬”,是山地狩猎的绝佳伙伴。

常见的“大黄”“大黑”等都属于中华田园犬(图源:信息时报)

除了这些特点较为鲜明的犬种,中国各地还有许多值得关注的原生犬。例如,山东的莱州红犬,这是一种大型护卫犬,以其鲜明的红褐色被毛和高大的体格而著称。四川地区的青川犬、江浙一带被统称为“柴狗”的本地犬等等。每一个地方犬种,都是特定地理和文化环境下的产物,它们拥有无可替代的遗传多样性和对本土环境的超强适应性。

从城市禁区到文化回归

在高楼林立的现代都市,犬只的管理也从粗放走向了精细化。在这一过程中,中华田园犬的“不标准”成为它们进入城市的最大障碍。由于缺乏统一的体型和性格标准,使得它们的性情在管理者眼中充满了“不确定性”。因此,在许多城市制定禁养犬名录时,便将“中华田园犬”或“土狗(杂交犬)”这一庞大的群体与比特犬、藏獒等公认的烈性犬并列,一并打入“禁区”。

但近年来情况正在发生转变。越来越多的城市开始重新审视这份禁养名单,将中华田园犬从中移除。这一系列“解禁”行为,标志着城市治理理念的重大进步。

解除“禁养”并不意味着可以“放养”。决定犬只行为的关键因素在于主人的饲养方式、训练水平以及责任心。就爱狗人士而言,中华田园犬一旦获得合法身份,他们便拥有了更多选择,但同时也要肩负起更沉重的责任。无论饲养何种犬只,都必须坚守文明养犬的准则,这是不可逾越的底线。

(图源:石景山区创城办)

只有当每一位主人都能做到依法养犬、科学饲喂、耐心训练,并且负责到底,才能从根源上消除社会大众对犬只的恐惧与偏见,使这些在田间地头守护我们数千年的忠诚伙伴真正昂首挺胸地融入现代的生活。

参考文献:

[1] Guo-Dong Wang et al.Out of southern East Asia: the natural history of domestic dogs across the world, Cell Research.DOI: 10.1038/cr.2015.147

参考资料:《农业考古》 2024年 第1期、《细说细犬——中国文物中的猎犬形象》等

来源: “北京科技报”微信公众号

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

北京科协

北京科协