作者:宋春雨 北京大学第三医院麻醉科 主治医师

审核:史成梅 北京大学第三医院麻醉科 主任医师

70岁的李阿姨近年来一直饱受膝关节疼痛的困扰,骨科医生为她开具了住院通知单,可她依旧眉头紧锁,在医生的耐心询问下,她终于道出心中的顾虑:“大夫,我之前做过腰椎手术,还有冠心病,长期服用抗凝药,像我这种情况,应该采用什么样的麻醉方式?手术后会不会很疼啊?”

图1 版权图片 不授权转载

像李阿姨这样对全身麻醉术后镇痛心存疑虑的患者不在少数,难道全身术后镇痛真的只能靠“忍”吗?今天我们就一起来一探究竟。

当患者从全身麻醉状态下苏醒,疼痛可能会如不速之客般悄然来袭,但别担心,多模式镇痛这位强大的“战士”早已严阵以待。面对如火焰般凶猛的围手术期疼痛,多模式镇痛像一支强大的“消防团队”,在围手术期每个阶段都在忠诚地守护着患者。

1.超前镇痛

手术当日清晨,护士递给李阿姨一片药让她服下,李阿姨好奇地问道:“护士,术前不是不让吃东西、喝水吗?这是吃的什么药?”

下面就来详细讲讲术前镇痛准备。

(1)患者教育:在手术前,医生会向患者介绍多模式镇痛的概念和方法,让患者了解术后疼痛的管理策略,从而缓解患者的紧张情绪。

(2)药物预处理:在手术前,可酌情使用镇痛药物,如阿片类药物、α2受体激动剂、非甾体抗炎药等,阻断机体对炎症因子的反应,达到减轻术后疼痛的目的。

术前口服药就是超前镇痛的一种方式,其优点是无创、便捷、患者依从性高,局限性是存在个体差异性、起效较慢、需术前服用。超前镇痛的意义不仅仅在于减轻患者术后的不适感,合理应用还能降低术后并发症风险,促进术后康复。

2.术中镇痛

进入手术室,李阿姨好奇地问麻醉医生:“大夫,我做膝关节的手术,为什么要在大腿根部打止痛针呢?这会不会对手术有影响呀?”

这正是神经阻滞麻醉的神奇之处。

神经阻滞麻醉:在手术开始前,麻醉医生在支配手术区的神经周围注射局部麻醉药进行阻滞麻醉,这种方式能减少术中阿片类药物的用量,精准地针对手术区域,有效镇痛。同时,它还能降低围手术期恶心呕吐(postoperative nausea and vomiting,PONV)的风险,进一步加速术后快速康复。

此外,术中还会采取关节周围混合药物注射麻醉。术者可以采用关节周围局部浸润麻醉的方式,给予局部麻醉药、阿片类药物、皮质激素、非甾体抗炎药等混合药物,操作方便,效果确切,可延长术后镇痛的时间。

3.术后镇痛

李阿姨一觉醒来,骨科医生已经顺利完成手术。返回病房后,李阿姨发现多了一位“机器小大夫”——术后镇痛泵。怕疼的李阿姨总想按一按,但这镇痛泵是按得越频繁效果越好吗?

图2 版权图片 不授权转载

实际上,术后镇痛方法主要包括以下几种。

(1)药物镇痛:根据患者的疼痛程度,选择合适的镇痛药物进行治疗。可以采用口服、静脉注射、皮下注射等方式给予药物。患者自控镇痛(patient control analgesia,PCA)常用于全身麻醉术后镇痛,通过静脉/神经阻滞留置导管持续泵注麻醉药物,除了“背景”剂量(即恒定输注剂量)外,患者可通过按压自行追加给药,以满足镇痛治疗的个体化需求。但需要注意的是,使用药物就存在不良反应的风险,术后应用阿片类等镇痛药物可能引起相关并发症,因此,PCA的使用需要注意极限剂量,警惕呼吸抑制。

(2)物理镇痛:根据患者的具体情况,选择合适的物理镇痛方法进行治疗,如冷敷、热敷、按摩等。

(3)心理干预:对患者进行心理疏导,帮助患者缓解紧张情绪,树立战胜疾病的信心。可以采用分散注意力等方式,减轻患者的疼痛感受。

迄今为止,没有任何药物能单独有效地控制重度疼痛又毫无不良反应,多模式镇痛——即不同镇痛方法和镇痛药物的联合应用是大势所趋。

4.多模式镇痛的个体化治疗

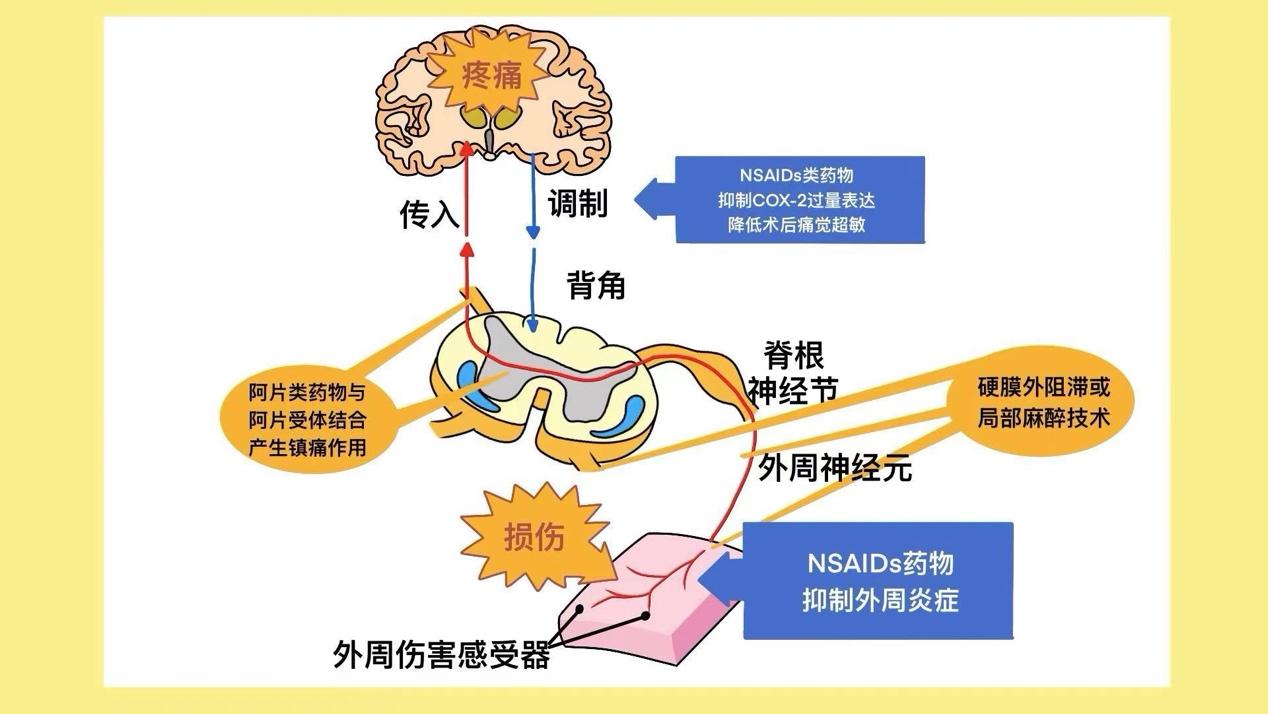

多模式镇痛是指联合应用不同镇痛技术或作用机制不同的镇痛药物,作用于疼痛传导通路的不同靶点,实现镇痛效果的相加或协同,同时,减少单一药物的剂量,减轻不良反应。

不同患者对疼痛的感受和耐受程度不同,因此需要根据患者的具体情况进行个性化的疼痛管理。麻醉医生会综合考虑患者的年龄、性别、身体状况、手术方式等因素,制定适合患者的镇痛方案。

图3 版权图片 不授权转载

镇痛药物可能导致恶心、呕吐、头晕、呼吸抑制等不良反应。在用药期间,需要密切观察患者的反应,及时调整药物剂量和种类,以降低不良反应的发生率。在进行物理镇痛时,需要注意治疗的安全性。如冷敷时要避免冻伤,热敷时要避免烫伤,按摩时要避免加重手术部位的损伤。心理干预需要根据患者的具体情况进行选择和实施。对于一些心理问题较为严重的患者,可能需要专业的心理医生进行干预。

全身麻醉术后镇痛已经不仅仅局限于单纯止痛的范畴,更是成为帮助患者迈出术后康复的第一步,避免急性生理性疼痛进展为慢性病理性疼痛。如今,疼痛管理变得更加高效和人性化,不仅治疗效果越来越好,还能改善患者的生活质量,增强舒适化体验,增加医患合作战胜疾病的信心。

来源: 中华医学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中华医学会

中华医学会