1844年7月3日,世界最后一只“北极大企鹅”灭绝

1844年7月3日,在冰岛附近的火岛上,世界上最后一对大海雀在孵蛋期间被杀死,至此正式灭绝。

大海雀,又称大海燕,因外表和企鹅相似而有时又被称作北极大企鹅,是一种不会飞的鸟,曾广泛存在于大西洋周边的各个岛屿上,但由于人类的大量捕杀而灭绝。因此,每年的7月3日被定为“世界海鸟日”,设立这个特殊的节日旨在提高全球公众对海鸟的保护意识。

海雀科里体型最大的鸟类

说到地球两极的动物,人们首先会想到北极的北极熊和南极的企鹅。但鲜为人知的是,北极也曾有种类似企鹅的鸟类——大海雀,它们黑白羽毛相间,能直立行走,游泳潜水高手,却不会飞。

这种鸟原本被命名为“Penguin”,即企鹅的英文名。后来,人们在南半球发现类似鸟类,也沿用了这个名字。按现代生物学分类,企鹅属鸟纲企鹅目企鹅科,而大海雀属鸟纲鸻形目海雀科,是不同物种。它们的之所以很相似,其实是“趋同进化”的结果。

因此,大海雀也被称为“北极企鹅”。然而,因人类过度捕杀,其数量急剧减少,最终灭绝,仅留下了冰冷的标本。

大海雀体长75至80厘米,重约5千克,是海雀科最大鸟类。它们不仅生活在北极圈,曾是北大西洋常见鸟类,广泛分布于斯堪的纳维亚至地中海、新斯科舍至纽芬兰、南至佛罗里达、北至北极圈以内。

潜水时间最长的鸟类

大海雀是进化论中一个有趣的趋同进化案例,与企鹅无亲缘关系。科学家通过线粒体DNA分析证实,刀嘴海雀、海鸦和北极海鹦与大海雀为近亲。

大海雀在陆地上行动笨拙,需要用翅膀辅助行走。因此,除繁殖季节外,它们很少登陆。为潜水捕食,大海雀放弃了飞翔能力,仅能在水面低滑翔,但潜水技能卓越。

大海雀身体流线型,表面光滑,双脚后置,适合水力学原理,其扁平喙在水中阻力小,退化短翼能产生强大推力。这些特征使大海雀在水中灵活如鱼雷,游动迅速且具攻击性,平均下潜75米,最深可达130米。科学家认为,大海雀可能是潜水时间最长、最深的鸟类。

大海雀群居,常聚集成千上万只,可能实行一夫一妻制,夫妻恩爱,它们不做窝或窝简陋,仅在海岛岩棚上放几根干草。大海雀生殖能力弱,每年仅产一枚露天卵。

被人类大量捕杀

史前时期,远古人类就已开始捕猎大海雀,但因其数量众多且分布广泛,加之人类活动范围有限,大海雀生存未受严重威胁。然而,16世纪欧洲远洋探索兴起,大海雀的命运急转直下。

大海雀和企鹅一样不会飞翔,陆地行动迟缓,群居且对人类缺乏戒备,常好奇围观人类,因此极易被捕。船员记录显示,捕捉大海雀轻而易举,半小时内两船即满载而归。

起初,人们仅取大海雀的肉、蛋和油脂为食、制饵及燃料。随后,又发现其羽毛轻盈保暖,可制高价羽绒制品,如枕头、床垫、帽子等。于是,人类开始大肆搜寻大海雀栖息地,无节制捕杀。为便于运输羽毛,甚至捕捉后直接拔毛,弃之不顾,任其在寒风中死亡。

随着时间推移,大海雀栖息地逐一被破坏,而其繁衍能力弱,一年仅产一枚蛋,无法弥补人类造成的数量损失。

最后一对大海雀夫妇

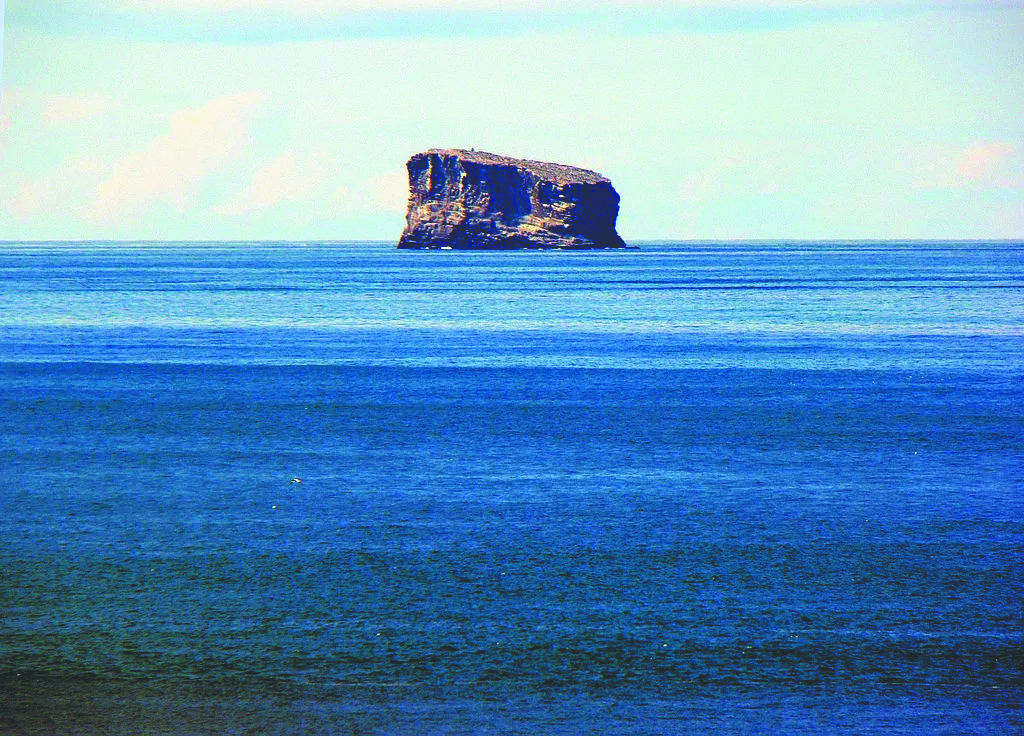

因人类过度捕杀,大海雀的数量急剧下降。到16世纪中叶,它们在大西洋欧洲一侧的栖息地几乎消失,18世纪初,全球栖息地仅剩冰岛西南端一小岛,即“大海雀岩”。该岛四周悬崖峭壁,船只难以登陆,大海雀得以暂存。

但1830年,海底火山爆发吞没了“大海雀岩”。部分幸存大海雀迁徙至13公里外的“埃尔迪”岛。此时大海雀已极其稀少,1835年“埃尔迪”岛上仅剩约50只。此时人们已意识到大海雀的珍贵,而一些博物馆也动起了“保护”大海雀的想法,但他们的做法却有点令人难以理解:他们用重金悬赏大海雀标本,其理由是这些标本可以用于宣传。

重赏之下,水手们涌向“埃尔迪”岛捕杀大海雀。1844年,渔民为高额利润冒险前往北大西洋捕猎。7月3日,在冰岛附近埃尔迪岛上,最后一对大海雀在孵蛋时被杀,最后一颗蛋也被夺走。这对大海雀即为地球上最后的成员,遗体被制成标本。

人类以保护之名,让最后的“北极企鹅”化为冰冷标本,这种独特鸟类从此灭绝。至今,仅存少量大海雀完整骨架和上千根骨骼。全球博物馆中共保存着约75张大海雀皮毛和75枚大海雀蛋。为缅怀大海雀,美国鸟类学会主办的杂志命名为《大海雀》,封面也采用大海雀形象。

参考来源:《国家湿地》、魅力科学君

来源: 江苏省科学技术协会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助