圭表作为中国古代最具代表性的天文测量仪器之一,其发展历程贯穿了中华文明的数千年历史。从新石器时代先民立杆测影的原始实践,到商周时期制度化的土圭测影;从汉朝制作精密的铜表,到宋代暗室观测的技术创新,直至元代四丈高表的巅峰突破,这一古老仪器的技术演进不仅展现了中国古代天文学的渐进式发展,更折射出中国古代天文学家对天文观测精度的不懈追求。本文将系统梳理圭表测影技术从原始实践到巅峰突破的演进历程,揭示其背后蕴含的科学原理与技术智慧。

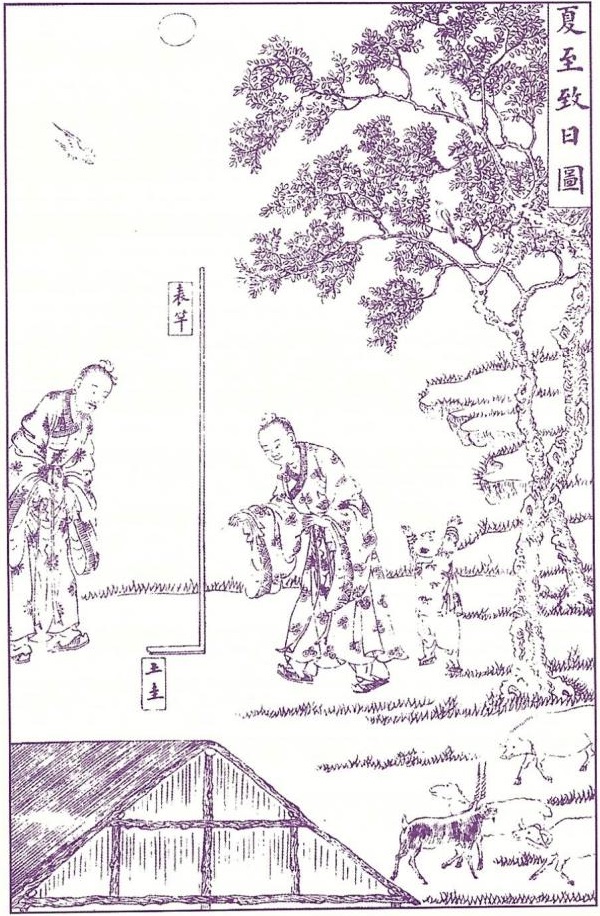

左:夏至致日图;右:紫金山天文台明代铜圭表

01

立竿见影:原始测影方法的起源与实践

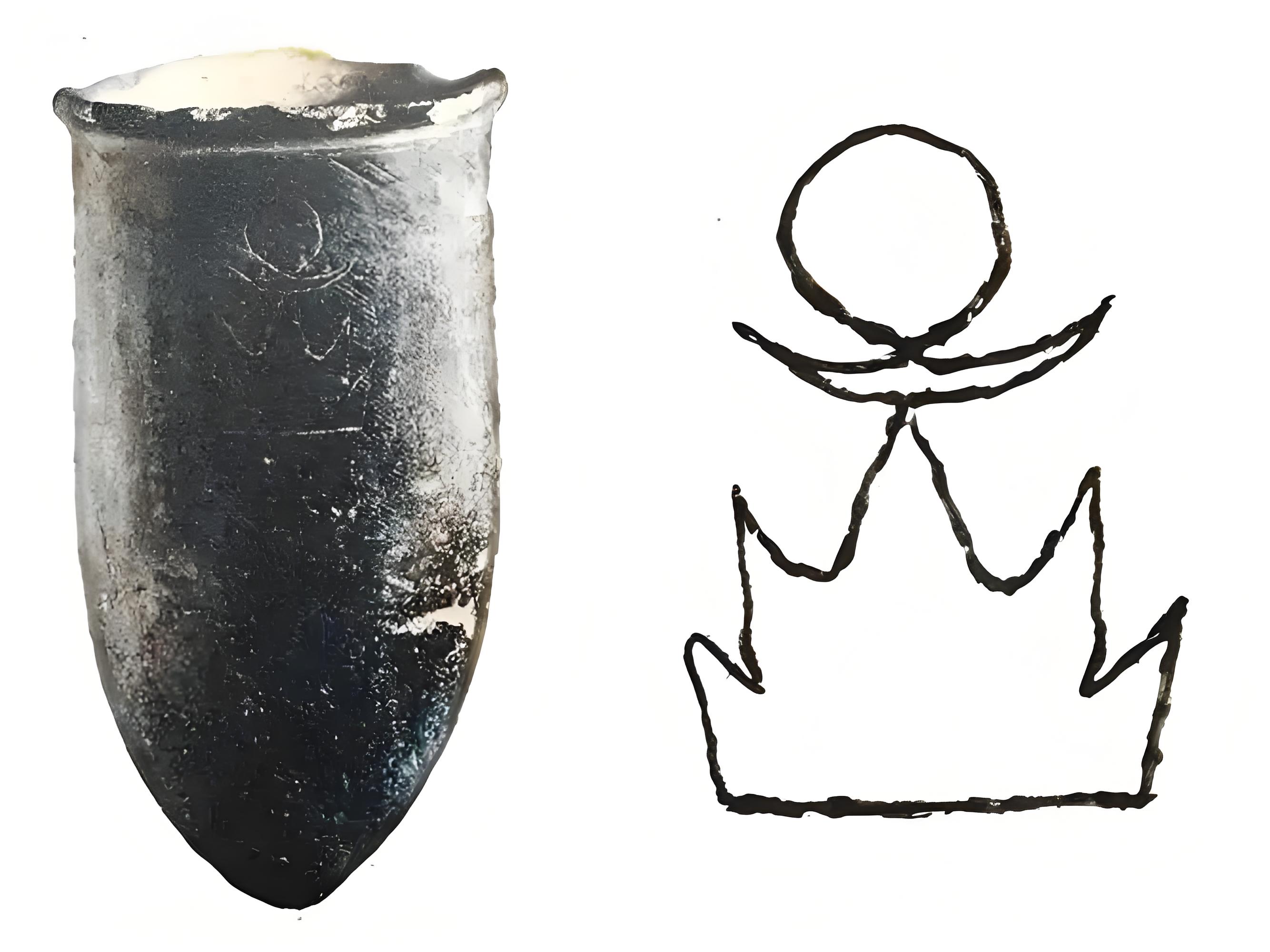

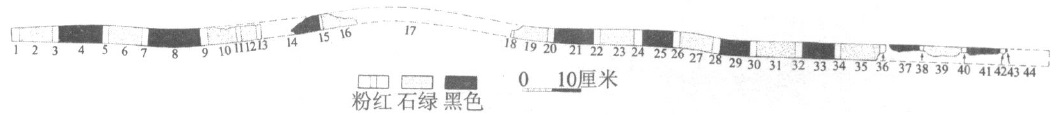

中国先民对日影测量的起源时间目前尚未有明确结论,但考古发现表明这一传统可追溯至新石器时代晚期。最早的日影观测可能始于对自然标志物的利用,后逐渐发展为使用专门仪器——表(即垂直竖立于地面的测影杆)。山西襄汾陶寺遗址(约公元前2100-前2000年)出土的一件残长171.8厘米的漆木杆(编号ⅡM22∶43),经学者研究被认为是迄今发现最早的圭表实物,其功能可能为圭尺。该漆杆通体髹黑漆,表面分段饰以绿色和粉红色漆带,其中第1至11号色段总长39.9厘米(约合陶寺尺1.596尺),与《周髀算经》所载“夏至影长一尺六寸”的记载高度吻合。考古研究表明,这件圭尺可能用于测定春分、秋分、夏至、冬至等重要节气的日影长度。

大汶口文化陶尊及刻符

山西襄汾陶寺遗址出土的漆杆

这一时期的圭表技术尚处于萌芽阶段,其核心测量方法可概括为“立杆测影”——在平整的地面垂直树立木杆(表),通过观测杆影变化来确定时间和方位。甲骨文中的“立中”一词形象地反映了这种测量方式:“中”字形似带绳子的木杆立于地面中心,通过测量木杆影长来判定方位和节气。此外,圭表还用于都城选址。《周礼》记载,周代设有“大司徒”一职专门负责圭表测影,“正日景(影),以求地中”,即通过测量日影来确定“地中”(理想的政治中心位置),为都城选址提供观测依据。商周时期,圭表材质由木质发展为石质,形制也逐渐规范化,但此时“表”(测影杆)与“圭”(测量影长的标尺)仍为分体结构,需组合使用。

左:刻有“立中”的甲骨卜辞拓片;右:甲骨文的“中”字

02

铜石之革:两汉时期圭表制度的定型与演进

春秋战国至汉代是中国古代天文测量技术系统化发展的重要时期,其中圭表制度的定型最具里程碑意义。据汉代文献《三辅黄图》记载: “长安灵台……有铜表,高八尺,长一丈三尺”,说明至少至汉代,圭表已经定型,其标准形制为“表高八尺,圭长一丈三尺”。这一标准形制中,“表高八尺”的设计源于人体身高的参照,而“圭长一丈三尺”的规格则与实测数据密切相关:八尺表高在夏至时日影长约1.5尺,冬至时日影长达13尺,恰好与圭尺长度完美契合。这种经过长期观测实践形成的比例关系,标志着圭表技术从经验性使用向规范化测量的重要转变。

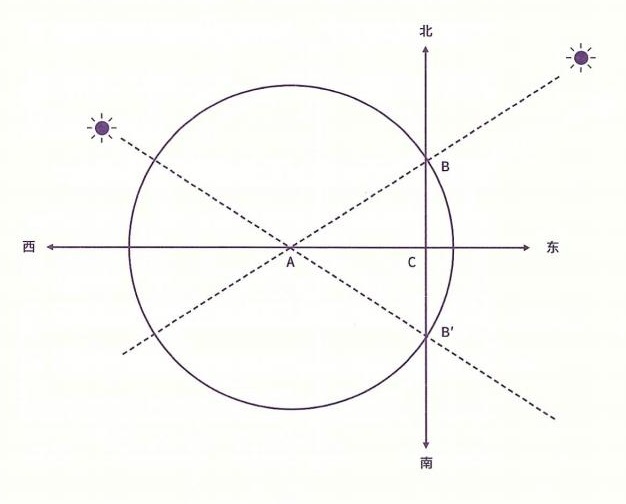

汉代圭表技术呈现出三个显著的发展特征:其一,材质革新,出现了更为精密的铜质圭表;其二,结构优化,圭尺与表结为整体,如1965年江苏仪征石碑村东汉墓出土的铜圭表(现藏南京博物院),其表高19.2厘米、圭长34.5厘米的尺寸,正是标准圭表十分之一的精确缩比模型;其三,测量方法改进,《淮南子》记载的“双表法”通过主表与游表的协同使用,在方位测定精度上实现了突破。这些技术进步为后世天文观测奠定了重要基础。

左:东汉铜圭表;右:《淮南子》双表定方位示意图

03

分影析微:宋代暗室主副表协同观测的创新

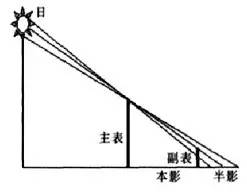

宋朝堪称中国古代天文仪器发展史上的黄金时期。在圭表技术演进历程中,自汉唐至宋初的千余年间,传统圭表始终沿用单一表柱配合水平圭尺的基本结构,其测量精度长期受到太阳半影效应导致的日影边缘模糊问题的制约。沈括通过双重技术创新重构了传统观测体系:其一,首创暗室观测环境。将圭表置于特制密室之内,顶部开设南北向狭缝光道,使日光透过狭缝投射于表端,此举既有效抑制了环境散射光造成的日影虚化现象,又显著提升了投影对比度;其二,创造性地在主表北侧增设副表装置。据记载,副表采用青铜铸造,通高四寸,基座广二寸,南端呈楔形渐缩。当主表日影边际出现半影干扰时,通过微调副表位置,利用其微小形体形成的本影区,可精准消除半影带对主表影长的判读干扰。这一设计比元代郭守敬的“景符”早两百年,体现了其对光学原理的深刻认知,沈括的改进使圭表测影精度进一步得到提升。

沈括主副表测影示意图

04

巨表观天:元代高表景符装置的巅峰之作

元朝将中国古代天文仪器技术推向最高水平,尤其在圭表测影领域达到空前精度。郭守敬对传统圭表技术进行了一系列革命性的创新,其中最具突破性的改进包括:将传统八尺表增高至四丈(现存的登封观星台就是实证),并创造性地发明“景符”装置(一种可绕轴转动的带孔铜片),消除了半影干扰,使日影测量精度达到了毫米量级。基于这些精确观测数据,郭守敬测算出回归年长度为365.2425日,这一成果比西方格里高利历的采用提前了三百余年,他主持编订的《授时历》也因此成为当时世界最精确的历法。

郭守敬的技术创新主要体现在以下三个关键方面:

1. 表高革新:四丈高表的设计使日影长度较传统八尺圭表增大至五倍,换算成八尺表的标准后,影长值读数最小值相当于八尺圭表的1/5,理论上可以把影长观测精度提高至5倍;

2. 光学消影:创造性运用小孔成像原理,通过景符装置有效过滤半影干扰,使得影缘清晰度达到前所未有的水平,提升了读数精度;

3. 测量基准优化:将传统的日体上边影测量法革新为日面中心影测量法,使实测数据与历法计算的轨道更加吻合,提高了测量准确性。

这一系列系统性的技术创新,不仅使元代的圭表测影技术达到了古代世界的最高水准,更彰显了中国古代科学家卓越的仪器设计智慧、严谨的科学态度和非凡的创新能力。

河南登封观星台

05

结语

从原始木杆到四丈高表,圭表技术的三千年演进历程,不仅展现了中国古代科技发展的卓越成就,更为我们理解中华文明的科学精神和文化价值提供了宝贵的视角。今天,当我们回望这件古老的测影仪器时,依然能感受到先民们对宇宙规律的不懈探索——正如《周易》所言:“观乎天文,以察时变”,这正是中华文明生生不息的精神密码。

参考文献:

1. 何驽. 山西襄汾陶寺城址中期王级大墓ⅡM22出土漆杆“圭尺”功能试探[J]. 自然科学史研究, 2009,28(03):261-276.

2. 孙小淳,杨柳,林正心. 中国量天尺[M]. 北京: 北京燕山出版社, 2024:9. ISBN 978-7-5402-7330-9.

3. 冯时. 中国天文考古学[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2010:11. ISBN 978-7-5004-5919-4.

4. 南京博物院. 东汉铜圭表[J]. 考古, 1977(06):406-408.

5. 关增建. 沈括对传统统计量的贡献[J]. 中国计量, 2007(08):45-48.

6. 肖尧. 郭守敬四丈高表测影再探究——兼论中国古代圭表测影技术的革新[J]. 中国科技史杂志, 2020,41(04):549-559.

7. 樊善国. 科学巨人郭守敬[J]. 中国典籍与文化, 1996(02):21-29.

作者简介

朱留斌

中国科学院紫金山天文台科普与后勤中心主任。

轮值主编:袁 强

编辑:王科超

来源: 中国科学院紫金山天文台微信公众号

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

紫金山天文台

紫金山天文台