出品:科普中国

作者:李 勃(陕西省生物农业研究所)

丁芳兵(陕西省西安植物园)

监制:中国科普博览

在千奇百怪的昆虫世界里,有一类昆虫不仅长相出众、习性特别,还是天生的折纸大师。

它,就是蠼(qú)螋(sōu)。

屁股带剪刀

蠼螋,是革翅目(Dermaptera)昆虫的统称。这是一类比较原始的昆虫,在种类以千万计的昆虫中属于一个比较小众的类群。全世界已知现存种类仅有2028种,其中还有79个是化石种。蠼螋大多分布于热带和亚热带地区,自温带至寒带种类数量逐渐减少。在中国,蠼螋也很常见,大约有230余种,分布在大江南北,尤以四川、云贵、西藏等西南地区居多。

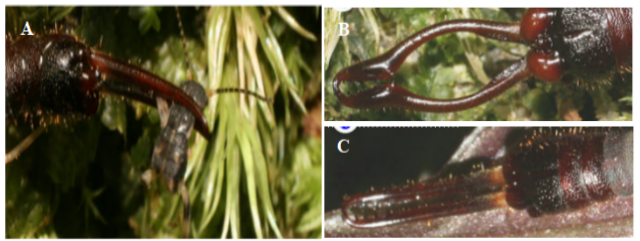

图 蠼螋

(图片来源:殷海生 摄)

蠼螋最有特点的地方,莫过于屁股上让人肃然起敬的“大剪刀”了(学名叫作尾铗),因此,它也被称为“剪刀虫”“夹板子”。这个剪刀虽不锋利,但是贵在个头大,样子吓人。它由蠼螋的尾须特化而来,其功能类似螃蟹的钳子,可以自卫,也可以捕猎,能够像夹子一样将猎物牢牢钳住。但是,也不用害怕,这个大剪刀没有毒,人类即使被它夹住也不会很痛。不同种类的蠼螋尾铗形态差异很大,就算是同一种类的蠼螋,雌雄之间也有差异,这成为了科学家们对它们进行分类的主要依据。

蠼螋用尾铗捕食(A),同一种类的雄性(B)与雌性(C)尾铗存在显著差异

(图片来源:参考文献[4])

名声不太好

奇特的外形、恐怖的大剪刀让蠼螋成为了无数恐虫患者(包括我)的童年噩梦。也正因此,自古以来不论在东方还是西方,蠼螋都没落下个好名声。

在西方,蠼螋的英文名称为earwig,意为“耳虫”。一说是以其形状似人耳为名,还有一个更恐怖的说法是,古人认为它会钻进耳朵,以人脑为食......其实,这只是人们的主观臆想。人耳与大脑之间并未直接相通,蠼螋也不可能穿过骨质隔板进入大脑。即使是蠼螋钻入耳朵的病例也并不常见。

在中国,古人认为被蠼螋咬了以后会皮肤溃烂或生疮。但这可能是臭名昭著的隐翅虫干的“好事”。因为二者外观有些相似,蠼螋便莫名其妙地“背了锅”。虽然样子长得凶,但其实绝大多数的蠼螋对人并无危害,它们主要以植物或其他昆虫为食,甚至还可以帮人类消灭蚜虫、棉铃虫等农业害虫。

养娃有一套

人常说世间最伟大的情感莫过于母爱。在自然界中,母子情深的抚幼行为常常被世人认为是哺乳动物的专利。然而,作为进化较为低等的昆虫,蠼螋却是少有的“世上只有妈妈好”。

“蠼螋护卵如鸡孵”,这句老话说的就是雌性蠼螋的养娃行为(学术上称作“亲代抚育”)。每到秋天,蠼螋开始交配,并一起在土壤中越冬。在仲冬到初春之际,雄性蠼螋会主动离开巢穴,或被雌性蠼螋赶走。当雄性离开后,雌性会在巢中产下20—80枚白色的卵,并一直悉心照顾这些卵,直到幼虫孵化。但小蠼螋孵化后,蠼螋妈妈的工作仍未结束,它还需要外出给自己的儿女觅食,捕获一些蚜虫、蚂蚁之类的小昆虫,或者收集一些植物来喂养自己的儿女,直到小蠼螋能够离开巢穴独自生活为止。

科学家们发现,在数以千万种的昆虫中,大约只有1%的种类会表现出亲代抚育行为。亲代抚育极大地提高了蠼螋幼虫的成活率,这小众的类群才得以在地球上繁衍生息亿万年。所以,觉得养娃辛苦的时候不妨想想蠼螋:虫且如此,我辈更需加倍努力!

雌性蠼螋在看护自己卵(左)和幼虫(右)

(图片来源:Wikipedia)

翅膀真奇妙

屁股带剪刀,养娃有一套,这些在昆虫界已经足够出圈了。但是,蠼螋还有更神奇的绝活!

蠼螋前翅短小比较硬,而后翅是膜质的,藏在前翅之下。这也是它被称为革翅目的原因。对昆虫来说,翅膀确实是个便利的工具,但也有弊端,不飞行的时候容易暴露自己。因此,很多昆虫都会像蠼螋一样把翅膀“藏”起来。

瓢虫展开的后翅(左)和经过Z字形折叠后的后翅(右)

(图片来源:参考文献[5])

为此,虫虫们八仙过海各显奇能。比如金龟子的翅膀简单对折一次就可以收起来。瓢虫则难度高一些,会把翅膀折成Z字型。不过,要论折叠技术,最高的当属蠼螋,它的后翅完全展开表面积能增加10-18倍(因种类而异),是昆虫界最高的“折叠比”。这样既可以使它保持完全的飞行功能,同时又不影响在狭窄的栖息地搞“地下活动”。

经研究,科学家们发现,蠼螋这种异常精密复杂的折叠方式已经超过了数学上平面折纸能力的极限。那它的翅膀到底是如何折的呢?且看下图。

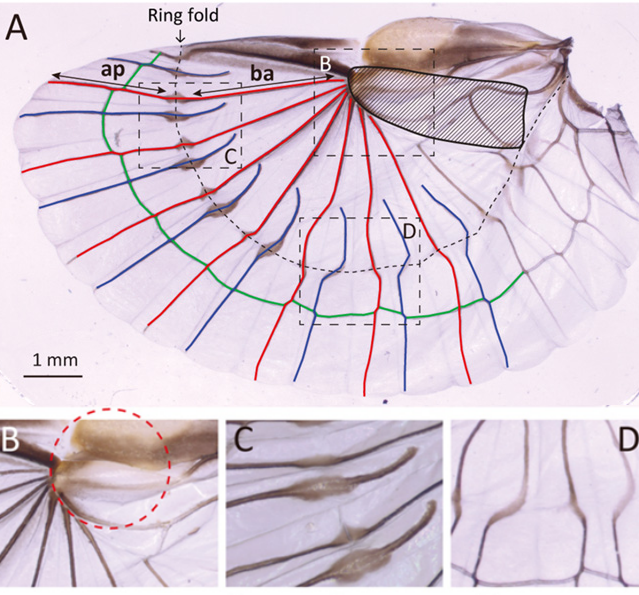

蠼螋后翅折叠的示意图

(图片来源:参考文献[6])

首先,翅膀的外围会像我们用的折扇一样收起来,只不过它是以一个圆形区域而不是一个点为轴,这样做的好处是大大增加了可折叠的数量,合拢之后再内折两次,在3次折叠下,蠼螋的翅膀面积只有原来的1/12!

虽然原理看似简单,但当你用纸尝试时会发现,根本没法做到完全还原。原因在于,蠼螋的翅膀并非一个均质的结构。下面这张图是翅膀折叠之后的成像图,红蓝线是纵向翅脉,绿线是环形翅脉,翅脉以及三块虚线区域是弹性蛋白构成的。简单来说,“折痕”处是弹性蛋白,它们连接着刚性翅膜,就像是无数个纵横交错的小弹簧,合拢时会在弹性作用下自动发生折叠,这种结构被科学家命名为“弹簧折纸”(Spring Origami)。更神奇的是,整个折叠翅膀的过程不需要肌肉提供力量。

蠼螋左后翅折叠的原理图,依次为:未折叠的左后翅(A) ;肋基部的细节(B)、刚性翅膜间的链接点(C);“折痕”处是弹性蛋白(D)

(图片来源:参考文献[6])

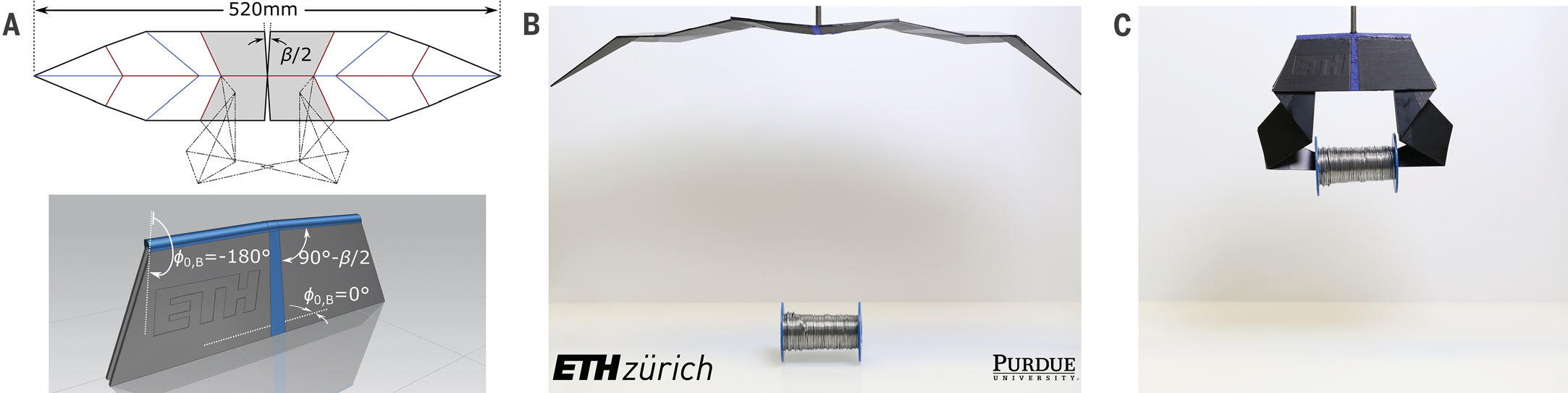

科学家们利用3D打印技术制作出模仿蠼螋翅膀的模型,只要用手指轻轻碰一下,纸板就能自动折叠。除此之外,他们还惊奇地发现,这个模型在展开状态下可以实现“自锁”,形成具有一定刚度、不会轻易变形的完整硬质结构。这种自锁式弹性折纸的发现为低能耗、高度折叠的机械设计打开了新的大门。试想一下,在野外露营时,如果有一个可以自动展开和自动折叠的帐篷,那该有多么惬意。

利用3D打印制作的自锁式弹簧折纸模型

(图片来源:参考文献[7])

当然,科学家的野心远不止一顶帐篷。

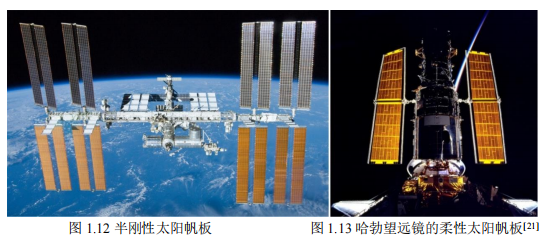

为了能够捕捉微小的发射功率信号或者收集尽可能多的太阳能,人造卫星或者空间站上的天线和太阳能帆板的口径一般会设计得很大。在发射阶段,天线必须要安装在火箭或者宇宙飞船的载荷空间里。为了最大限度节省空间,要求天线(帆板)在装载时必须是折叠的,并且在出仓展开后还得坚固耐用才行。

空间站上使用的半刚性太阳能帆板质量太重折叠困难(左)和哈勃望远镜上的柔性太阳能帆板虽然质量轻巧,但为保障折叠效果展开面积有限(右)

(图片来源:参考文献[3])

如果通过仿生学设计,参考蠼螋翅膀设计出新型弹性折叠天线,它们不仅能以自折叠的方式收纳,而且运行期间不需要制动器就能将天线自动展开到最大尺寸,这将为人类实现星际探索的梦想提供莫大的助力!

昆虫是地球上最古老的生物之一,它们飞行了长达3亿年之久,不仅演化出了令人惊叹的飞行能力,还进化出了经济适用的翅膀折叠方法。蠼螋这位折纸大师更是将这种生存智慧发挥得淋漓尽致。

科技创新不仅要有奇思妙想,更要学会道法自然。大自然创造的奇迹数不胜数,蠼螋只是我们才刚刚认识的其中一个......

致谢:

感谢上海昆虫博物馆殷海生老师为撰写本文提供的文献资料和宝贵意见。

参考文献:

陈一心等. 中国动物志 昆虫纲 第三十五卷 革翅目. 北京:科学出版社,2004:64-346

王林瑶. 有育儿习性的大蠼螋生活习性研究. 昆虫知识,1979(05):211-214

马耀鹏. 基于蠼螋后翅折展机理的空间展开机构设计及其折展性能研究. 南京航空航天大学. 2018

George Ho Wai-chun. Biological notes on Challia hongkongensis Ho & Nishikawa. (Dermaptera:Pygidicranidae:Challinae). Hong Kong Biological Society, 2010, 2(2):37-38

Kazuya Saito et al. Investigation of hindwing folding in ladybird beetles by artificial elytron transplantation and microcomputed tomography. PNAS, 2017, Vol.114(22):5624-5628

Kazuya Saito. Earwig fan designing: Biomimetic and evolutionary biology applications. PNAS. 2020,117 (30) :17622-17626

Jakob A. Faber et al. Bioinspired spring origami. Science,2018, 359:1386-1391

来源: 中国科普博览

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国科普博览

中国科普博览