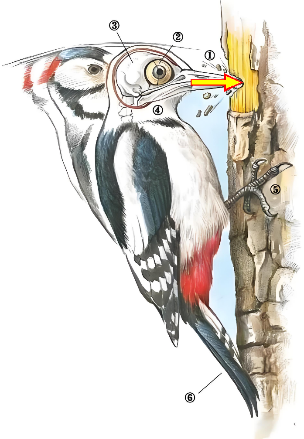

在森林的晨光中,一只啄木鸟的头部正以每秒20次的频率敲击树干,喙尖撞击速度达7 m/s,相当于人类以68 km时速撞向挡风玻璃的冲击力(图1)。

图1 啄木鸟的高频冲击

但令人惊奇的是,这只“森林医生”每天啄木超12000次,却从未出现脑震荡症状。而人类要是像它这么撞头,怕是早就进ICU了!这种违背人类常识的现象,背后隐藏着怎样的奥秘?

科学家们研究发现,啄木鸟的头可不是一般的“铁头”,而是一台精密的“生物减震器”。更厉害的是,它的头骨结构甚至启发了现代安全头盔的设计,让我们的脑袋也能在撞击中安然无恙。

今天,让我们一起探索其中的防震奇迹,揭秘啄木鸟的“脑震荡免疫魔法”,看看它如何用生物力学征服物理定律,并让科学家们“抄作业”造出更安全的头盔!

一、“颠覆”物理定律的撞击生存术

(一)数据背后的生存挑战

当过山车俯冲而下时,人仅仅承受了5g的重力加速度(g为重力加速度,1g ≈ 9.8 m/s²),就会头晕、恶心。人承受重力加速度的最大纪录是31.25g,而人承受重力加速度十几秒仍然能保持非常清醒、丝毫无事的纪录是14~15g。如果未经训练的话,一般在承受6g的时候就会失去知觉。

当人类承受超过50g的加速度时,就可能引发脑震荡。而啄木鸟每次啄木产生的冲击加速度高达1200-2000g,相当于战斗机飞行员承受过载的200倍!更惊人的是,其大脑承受的冲击力仅为总能量的1%,其余99%都被身体结构巧妙化解。这种能量管理能力,比最先进的汽车防撞系统还要高效3倍以上。

这些数据背后,蕴含着关于材料、结构、受力、运动、变形等一系列生物力学奥秘。

(二)生物力学的三维防护体系

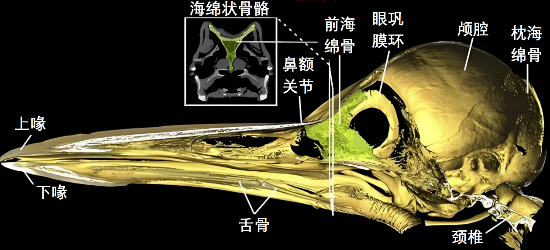

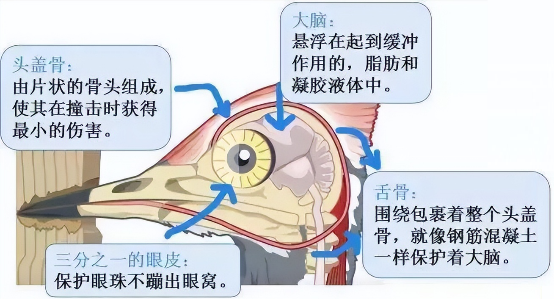

通过高速摄像机(帧率达每秒10000帧)和计算机断层(CT)扫描,科学家揭示了啄木鸟的“防震三件套”,下面详细分解。

1.蜂窝头骨:天然的吸能装甲

啄木鸟的头骨不是实心的,而是像蜂窝蛋糕一样充满小孔。啄木鸟的头骨在微观上看就是海绵状材料,其孔隙率高达70-80%,内部布满蜂窝状气室,如同蛋糕中的气泡结构或者说是汽车的安全气囊(图2)。

图2 啄木鸟头部的海绵状骨骼就像是一层厚厚的“防震垫”

这种设计使头骨密度仅为0.2 g/cm³(人类头骨密度1.8 g/cm³),却能通过气体压缩和骨小梁形变吸收65%的冲击能量。当撞击发生时,气室结构会像海绵一样逐级溃缩,将动能转化为热能和形变能,避免冲击动能直接传递到大脑。

这种海绵状骨骼就像是一层厚厚的“防震垫”,能够吸收和分散敲击带来的冲击力,就像我们在手机上贴的保护膜,能够防止手机屏幕被摔碎。

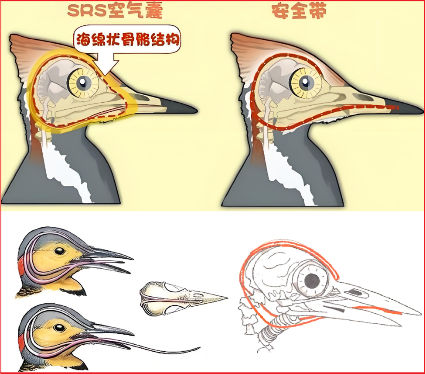

2.舌骨悬架:生物版安全带系统

啄木鸟长达15 cm的舌骨,它固定在眼窝后方,从上颚骨出发,然后穿过右鼻孔,然后再分叉从颅骨的上后方绕过去,呈一个包裹状态,然后再从下颚骨出来。所以说啄木鸟的舌头是天生的避震神器和安全带。这个“弹性束带”在撞击时能产生15-20 N的牵引力,将大脑位移幅度限制在0.1 mm以内(人类大脑在同等冲击下位移可达3 mm)。其力学原理类似于汽车安全带的预紧装置,通过动态约束力减少惯性冲击(图3)。

图3 啄木鸟的长舌骨就像个安全带

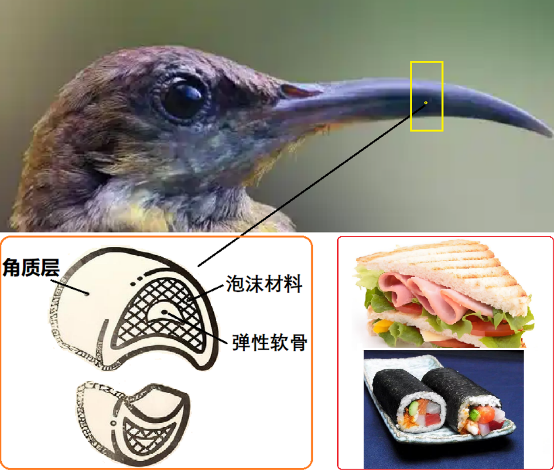

3.梯度喙部:刚柔并济的冲击转换器

喙部外层角蛋白硬度达300 HV(相当于铝合金),内层弹性软骨弹性模量仅0.1 MPa(比橡胶还软)。这种“外硬内软”的三明治、寿司卷结构(图4)。

图4 啄木鸟的鸟喙分层结构就像三明治或者寿司卷

鸟喙处的骨头薄且韧,可以通过微小的变形来缓冲一下冲击力。“外硬内软”的结构使撞击时应力波传递速度从外层的5000 m/s骤降至内层的50 m/s,如同给冲击力安装了一个减速阀。实验数据显示,这种结构可使传递到头骨的峰值应力降低82%。

除了上述“装备”,啄木鸟防震还有其他原因。

4.脑部结构:脑袋大,大脑小,还有一件“小棉袄”

啄木鸟的大脑本身,也有着特殊的防震设计。啄木鸟的头骨特别厚,相对而言大脑较小且紧凑,就像是一个小巧玲珑的“防震球”,这使得它的颅骨能够完全密实地将大脑包裹住,减少了大脑在冲击时的移动空间。啄木鸟的大脑和头骨周围之间有一层厚厚的脑膜,就像给大脑穿上了一层厚厚的“小棉袄”,能够在冲击发生时起到缓冲作用。此外,啄木鸟的大脑组织本身也具有一定的弹性和吸震能力,能够在一定程度上吸收和分散冲击力。此外,啄木鸟的大脑上下尺寸长于前后的尺寸,增大了与头骨的接触面,这种设计有助于更好地分散作用在头骨上的力量,减小接触面上的应力(=F/A,其中为应力,F为作用力,A为受力面积。可见与A成反比)。

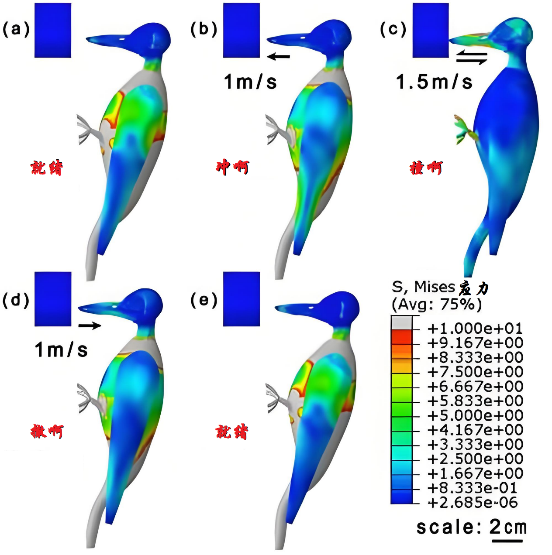

5.“软件”策略:生物力线

除了这些硬件设备,啄木鸟还有一个聪明的“软件”策略。对啄木鸟的啄木过程分析表明,啄木鸟在啄木的时候并不是一直用力的,而在当喙部用力0.5秒后啄木鸟就会停止用力,避免用力过度导致脑袋振幅过大(图5)。

图5 撞击过程中不同时刻的应力云图

啄木鸟在啄木时,其头部和喙部的运动方向始终保持在一条直线上,并垂直于树干(图6)。

图6 作用力垂直于数目

这种直线运动有助于减少旋转动作和冲击力对大脑的潜在伤害。如果啄木鸟在啄击时头部稍微一歪,就可能会对其脑部造成严重的损伤。它们会频繁地改变啄击位置,避免连续重复敲击同一区域与骨头的撞击,从而减少对脑部的冲击。从宏观上来看,这符合生物力线的正确传力路径;从微观上来看,垂直运动产生的应力正好是在鸟喙和骨骼的主应力方向。这样可以让头部承受最大的作用力而实际产生的应力缺最小。

补充解释:生物力线,也称为“人体力线”或“生理力线”或“机械轴”,是描述人体在静态或动态姿势中,各关节和骨骼之间通过肌肉、韧带等软组织连接而形成的力的传递路径。实际应用中,不仅仅局限于人体或者肌骨系统。详情按下不表。

总之,啄木鸟通过头部结构和组织的多方面保护和缓冲作用,减轻头部受到的冲击(图7)。

图7 啄木鸟的多重缓冲防护技能

二、仿生学的逆向工程:从鸟喙到超级头盔

啄木鸟的头骨结构让工程师们大开眼界,于是他们决定:“既然大自然已经设计好了,我们直接拿来用!”

(一)梯度材料的跨物种应用

传统头盔面临“硬易裂、软易凹”的困境,而啄木鸟喙部的刚柔梯度结构提供了新思路。美国麻省理工学院团队开发的碳纤维-硅胶复合头盔,外层碳纤维板(硬度2000 MPa)抵抗穿刺,内层硅胶(弹性模量0.01 MPa)吸收冲击。对比测试显示,该头盔抗多次撞击能力提升40%,重量却减轻25%,已应用于F1赛车手装备(图8)。

图8 安全头盔的仿生结构

(二)动态减震系统的生物灵感

美国航空航天局借鉴舌骨的动态约束机制,在航天头盔中加入形状记忆合金束带。当传感器检测到冲击加速度超过100 g时,合金束带0.01秒内收紧,将头部位移控制在1.5毫米以内。这种“智能安全带”使脑震荡风险降低35%,已在火星探测器模拟任务中通过测试。

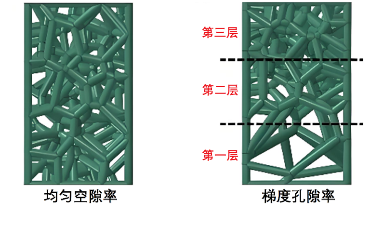

(三)蜂窝结构的三维创新

传统泡沫头盔在多次撞击后吸能效率下降50%,而3D打印的六边形蜂窝结构(模仿头骨小梁)展现出独特优势。密歇根大学研发的“啄木鸟头盔”采用梯度蜂窝设计(图9),外层孔径1 mm抵抗高频振动,内层孔径3 mm吸收低频冲击。跌落测试表明,其颅骨骨折风险比传统头盔降低62%,目前已用于美军拆弹部队。

图9 梯度蜂窝结构设计

三、无法颠覆的物理定律:动量定理

从啄木鸟的大脑相比脑袋要小的情况来看,这让我想起了某些气功大师的“硬气功”表演——“胸口碎大石”。大家都看过气功大师被压在一块很重的青石板下面,然后助手抡起大锤使劲砸石头,石头都打碎了而大师却毫发无损。其中的奥秘其实就在那块大石头上(图10)。

图10 气功大师的“硬气功”表演—— “胸口碎大石”

先复习初中物理中的动量定理:FΔt = mΔv,其中F为冲击力,Δt为力的作用时间,m为物体质量,Δv为物体速度变化量。它表示物体动量变化(mΔv)等于冲量(FΔt)。

根据动量定理,要想让冲击力F变小,两种办法:(1)延长撞击时间Δt(比如跳高垫越厚越安全);(2)减少速度变化Δv(比如汽车保险杠会变形吸能)。这就是动量定理的暴力美学。

“胸口碎大石”本质是“动量缓冲”的经典案例,即锤子的动量(mΔv)转化为给青石板的冲量(FΔt)。由于锤子和青石板的作用时间(Δt)很短,所以青石板受到的冲击力(F)会很大。但是,由于青石板的质量(m)很重,所以青石板产生的速度变化量(Δv)却很小。也就是说青石板几乎没动,这样下面的气功大师也就感觉不到多大的压力了。因此,“胸口碎大石”不是气功,是物理!青石板起到了“吸能”的作用——青石板越重,气功大师越不易受伤。

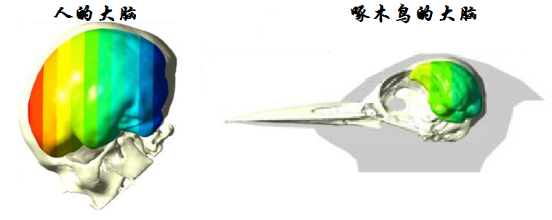

一个正常人类头部重量大约4.5 kg,大脑重量大约1.4 kg(约占头部重量的30%)。啄木鸟的头部整体重量推测为10-15 g(因物种差异可能存在浮动),大脑重量约2 g(约占头部重量的15%)。啄木鸟较小的大脑免受冲击,得益于相对较重的脑袋的“吸能”作用(图11)。

图11 人和啄木鸟的大脑占头部的比例对比

另外,啄木鸟头部撞击树干能击碎树木的同时,还能够缓冲吸振避免头部脑震荡,从根本力学原理来看,就是动量定理中 Δt 的“魔术杂技”。鸟喙撞击树干时,冲击力的作用时间(Δt)很小,而作用于树干的冲击力(F)就会很大。在此同时,啄木鸟头部的其他结构能够缓冲吸振,原理是:利用海绵和弹性材料的变形,延长冲击力的作用时间(Δt),从而减小冲击力(F)。

啄木鸟能抗脑震荡和现代缓冲装置设计的核心逻辑,全在这条动量定理的公式里:用更长的制动时间(Δt↑)和更巧妙的能量转化(Δv↓),让冲击力(F)变得微不足道。

下面做道算术题,求解啄木鸟头部撞击树干时能产生多大的力(F)。头部质量(m):约15 g(0.015 kg),撞击速度(v):7 m/s,撞击时间(Δt):1 ms(0.001 s),啄木鸟头部撞击加速度(a)约(1200g)m/s²。

动量定理求解法:冲击力 F = mv/Δt = (0.015×7)/0.001 ≈ 105 N(约10.7 kg力)。

牛顿第二定律求解法:冲击力F = ma = 0.015×(1200×9.8) ≈ 176 N(约18 kg力)。

牛顿第二定律求解法根据加速度值计算所得结果偏大主要是因为:它测量的是最大瞬时加速度(非全程平均值),而冲击力(F)更合理的综合值应该是100-150 N(10-15 kg力)。因此,根据头部质量和速度,采用动量定理求解法更合理和准确一些。

根据牛顿第三定律,撞击树干的冲击力(F)会反作用于啄木鸟头部。啄木鸟通过其独特的生物结构,实际传递到脑组织的力仅约1 N左右(99%被缓冲)。这完美解释了为什么啄木鸟能承受每日约12,000次这样的撞击而不会脑损伤。

综上所述,啄木鸟系统性的防震垫设计以及大脑的特殊结构共同作用,使得啄木鸟能够在高速啄木时保持大脑的安全。

四、结语:自然智慧的启示

从每秒20次的高速撞击,到百万次冲击零损伤的生命奇迹,啄木鸟用亿万年的进化历程,书写了生物力学的完美答卷。啄木鸟的防震设计可谓是大自然的杰作,充满了独特和精妙之处。当我们惊叹于其“铁头功”时,更应看到自然选择在材料科学、结构工程、能量管理等多个领域的超前智慧。这种系统性的智慧设计不仅体现了大自然的鬼斧神工,也为我们人类工程设计提供了宝贵的启示。这种“从自然中来,到应用中去”的研究范式,不仅让我们获得更安全的防护装备,更启示我们:在追求技术创新的路上,最好的导师始终是那位最古老的工程师——大自然。

来源: 医用生物力学

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助