出品:科普中国

作者:梁坤(中国科学技术大学)

监制:中国科普博览

你可能不知道,我们日常生活里最基本的单位,比如“1秒”“1米”“1千克”的背后,其实都有一套严谨完备的国际标准定义,它们是整个科技、工业和国家标准运行的基础。

2018年11月16日,在法国凡尔赛举行的第26届国际计量大会中,来自世界各地的科学家们做出了一个重要的决定:把“千克”“安培”“开尔文”“摩尔”这四个基本单位,从依赖实物的经典定义,改为使用自然常数来重新定义。加之此前对“秒”“米”和“坎德拉”的定义,至此,国际单位制中的七个基本单位全部实现了量子化定义,不再与实物关联。这项变革在2019年5月20日正式生效,也正是从这一天开始,人类进入了一个全新的计量时代:量子计量时代。

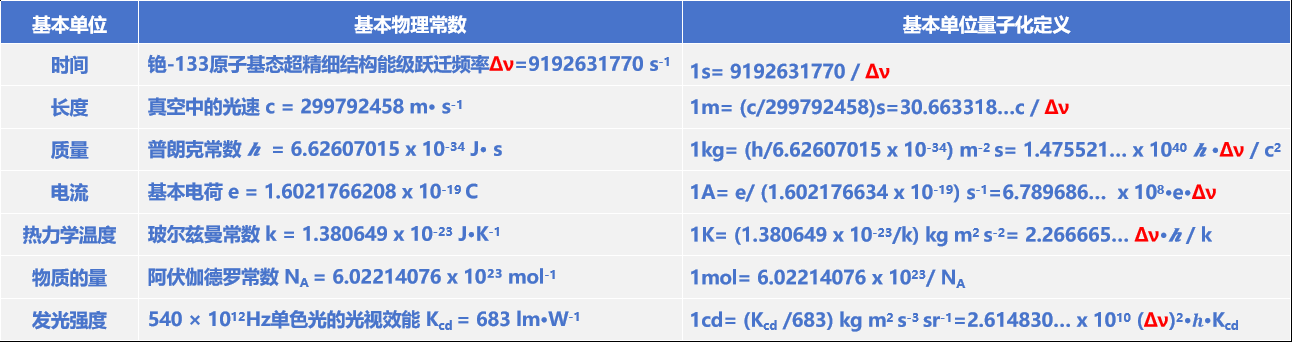

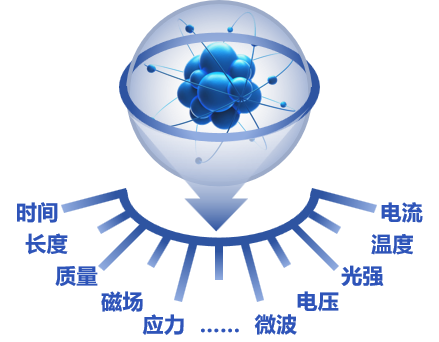

国际单位制以物理常数为基础的量子化定义

(图片来源:作者)

这个决定看起来有点“技术宅”,但它的意义却非常深远。这一次改变,意味着人类将完全用“量子物理”和“自然规律”来定义世界的基本单位。

为什么要改用自然常数?

在这次单位制改革之前,国际上对一些基本单位的定义主要依靠实物。以质量的单位“千克”为例,1879年,科学家用铂铱合金做成了一个圆柱体,把它的质量定为“1千克”,这就是著名的国际千克原器。它被保存在法国国际计量局,世界各国的质量以及与质量相关的导出量(如加速度)计量都要以它为基准。

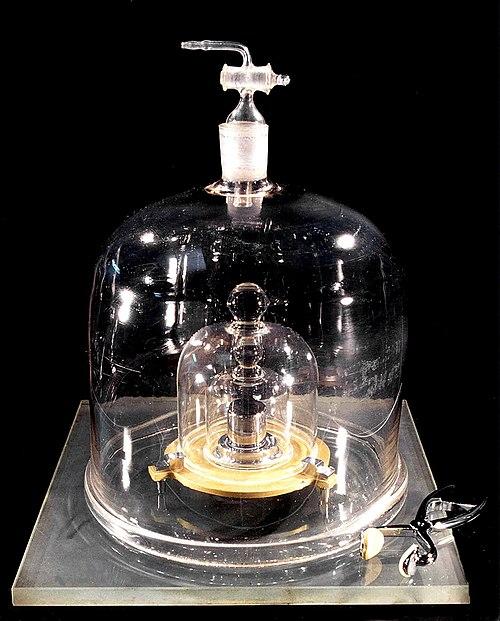

国际千克原器

(图片来源:Wikipedia)

然而,这种依赖实物参照的经典计量方式有很大的问题。

首先,国际千克原器作为一个实物标准具有唯一性,任何国家想要校准自己的计量设备,都必须参照它和它的复制品。如果这块原器发生了污染、损坏或者遗失,就会从源头上影响全球的质量标准。

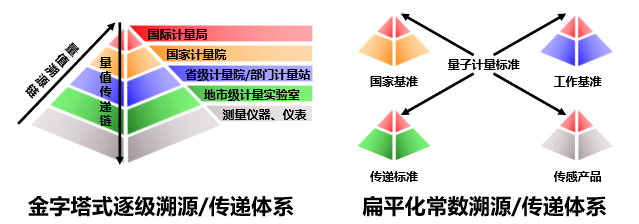

其次,各个国家的省级、市级计量机构都需要复制出次一级的标准器并且需要定期送检。这种国家标准-地方标准-企业标准的逐级传递体系,延长了量值的传递链和校准链。量值传递的层级越多,检定系统越庞大繁杂,对时间、人力、物力的消耗越大,精度的累计损失也越大。

最后,实物标准本身不够稳定。研究人员发现,虽然这块合金圆柱被精心保存,但它的质量在几十年中出现了微小变化,比它的复制品平均轻了约50微克。虽然这个数字非常小,但对于高精度的科学实验和工业制造来说,是不能忽视的误差。

不止是质量单位,其他一些单位,如电流的单位安培、温度的单位开尔文,也存在类似的问题。依靠实物或实验装置定义单位,容易受环境、材料、时间等因素的影响,无法保证全球统一、长期稳定。

因此,科学家们决定,用自然界中恒定不变的物理常数(比如真空光速c、普朗克常数h、基本电荷e等)以及微观粒子量子化的内禀属性(即与生俱来、不依赖外部条件或测量方式的固有特性,如微观粒子的自旋、角动量和电荷)来重新定义基本单位。这些物理常数在任何地方、任何时间都不会发生改变,而微观粒子的内禀属性则具有离散化、量子化、稳定可靠和可精确复现的特点。如此,物理单位便可以通过普适的自然规律,与自然常数绑定在一起。

用它们来定义物理单位,保证了计量体系的长期稳定性、客观通用性和未来适用性。不仅如此,以自然基准取代实物基准,意味着全世界任何实验室,只要有合适的设备,都能在任意时刻、任意地点,通过通用的定义独立复现相同的标准,而不再依赖某个特定实物或装置。使量值传递的链条更短、更快、更准、更稳,而无需传统“金字塔式的”逐级溯源或传递,这就是“量值传递扁平化”。

金字塔式量值溯源体系与扁平化量值溯源体系

(图片来源:作者)

简而言之,国际单位制“量子化”的核心思想就是:用宇宙中永恒不变的物理规律,而非人造的参照物体,来定义我们测量世界的方式。

国际单位制的“量子化”

(图片来源:作者)

什么是量子精密测量?

在20世纪初,人类建立了量子力学这门理论,开始理解微观粒子(比如电子、原子、光子)是怎么运动和相互作用的。这推动了第一次量子革命,催生出原子能、激光、半导体、核磁共振等新兴技术,彻底改变了人类社会的生活方式。

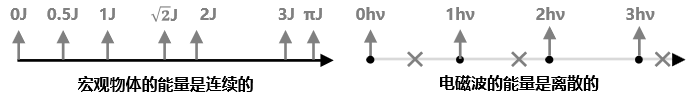

如果一个物理量存在最小的、不可再分的基本单位,那这个物理量就是“量子化”的,这个基本单位就是“量子”。在经典物理中,物理量被认为可以无限细分、连续变化,例如宏观物体的能量可以取任意实数,包括1焦耳、1.5焦耳、1/3焦耳乃至π焦耳。

但在量子物理中,量子化的物理量只能以基本单位的整数倍存在,例如电磁波的能量只能是hν的整数倍,而不能取0.5hν、1.5hν等非整数倍,hν作为基本单位被称为“能量子”,其中h为普朗克常数,ν为电磁波的频率。

连续的物理量与离散的物理量

(图片来源:作者)

类似地,微观粒子的电荷量、磁通量、角动量等物理量都是量子化的,分别对应基本电荷、磁通量子、约化普朗克常数等基本单位。这些量子化的性质使得电子在原子核外运动时,只能出现在某些特定的、离散的轨道上,各个轨道上的电子具有特定的能量,这些能量值即为能级。这种不连续的“离散性”,是量子世界的基本规律。

到了20世纪90年代,科学家不再满足于被动地“观察量子现象”,他们开始尝试主动操控微观粒子,比如控制原子的能级变化、调节电子的自旋方向等。这种能力标志着第二次量子革命的到来,也推动了量子信息技术的兴起,这次革命主要包括三个方向:

1. 量子计算(利用量子比特进行高速的并行运算);

2. 量子通信(实现远距离、高保密的信息传输);

3. 量子精密测量(利用量子态对外部环境的敏感性,对电压、电流、磁场等物理量进行超高精度测量)。

“量子精密测量”就是指利用这些微观粒子的量子特性,对各种物理量进行高精度测量。这种方法和经典的测量方式不同,经典测量依靠的是机械装置、电路或者化学反应等宏观现象,而量子测量利用的是量子态的变化,例如电子的能级、原子的振动频率、粒子的自旋方向等。

量子精密测量概念图

(图片来源:作者)

一个典型的量子测量过程大致可以分成几步:

1. 初始化量子系统:把微观粒子准备好,处于一个已知的初始状态;

2. 与待测物理量作用:如磁场、电场、温度、应力、电流等;

3. 量子态发生变化:外界的影响让粒子状态发生可被识别的变化;

4. 读取变化:使用激光、微波等方法把这个变化“读”出来;

5. 得出物理量:通过计算,反推出被测的磁场、电流或其他物理量。

这种方式具有很多优点,其一是精度高,比传统方法精确很多倍,有的甚至能测到十亿分之一的变化;其二是灵敏度高,可以探测非常微弱的信号;其三是稳定性强,基于物理常数和微观粒子,保证了测量的长期稳定。

目前,科学家已经发展出很多种量子测量技术,比如超冷原子钟、原子干涉绝对重力仪、金刚石NV色心磁传感器等,这些设备可用于时间、重力、磁场、电流等物理量的检测。

量子精密测量技术的出现与突破,推动国际单位制向量子基准转型,计量体系的革新则反向引领全球掀起了对量子精密测量技术的研发与应用热潮。

高端科技,其实早已走入日常生活

量子精密测量听起来像是实验室里的高端技术,但实际上,它已经在很多领域得到了应用,有些甚至和我们的日常生活密切相关。

1. 原子钟——给“秒”定标准

“秒”是时间的基本单位,而现在国际上对“秒”的定义,不依赖机械钟表或地球自转,而是利用了铯-133原子内部能级跃迁所对应的电磁辐射,这种辐射的波动周期非常稳定,9 192 631 770个周期的持续时间被定义为“1秒”。铯原子钟在1亿年内的误差不超过1秒,是现代计量学中时间基准的核心工具。

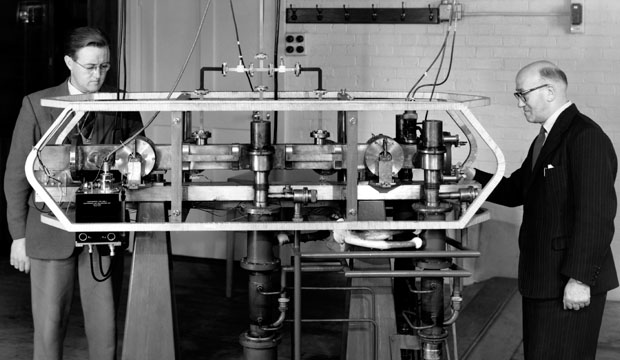

世界上第一台铯原子钟

(图片来源:Wikipedia)

原子钟是现代导航系统(比如GPS、北斗)的核心设备之一。导航卫星必须非常精确地知道自己在什么时间发出信号,才能让地面接收器准确计算出位置误差。可以说,没有原子钟,就没有精确导航。

2. 原子干涉仪——能“看见”地球引力变化

原子干涉仪是一种非常灵敏的测重仪器,可以用来探测地壳运动、地下水变化,甚至捕捉地震前的预兆。它的工作原理是通过测量冷原子在自由下落过程中的干涉图样变化,来计算引力加速度的微小差异。

3. 金刚石NV色心——用钻石的“缺陷”测量磁场

还有一些量子传感器,利用的是金刚石内部的一种微小缺陷,叫做NV色心。这是一种由氮原子和空位构成的结构,具有很好的量子性质。科学家可以通过激光和微波共同操纵,让NV色心对磁场、电流、温度等物理量作出响应,从而进行测量。

这种量子传感器可以做得非常小巧,甚至可以实现芯片化或植入细胞中,用于高精度磁场成像、工业电流监测或生物医学检测。

4. 电力行业的新革命:量子电流互感器

在中国,科学家已经研制出全球首台基于量子测量技术的电流互感器,它利用NV色心传感器来监测高压电流,测量精度高、抗干扰能力强,还能远程校准。这一设备已经在国家电网的变电站中成功挂网运行。

通过本文的介绍,相信你已经对量子精密测量的革命性潜力有了初步了解。那么,如此强大的测量能力究竟需要什么“工具包”呢?下一篇目,我们将聚焦金刚石NV色心,看看它是如何在众多量子体系中脱颖而出,成为科学家进行量子精密测量的“趁手工具”!

来源: 中国科普博览

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国科普博览

中国科普博览