6月2日,中国科学院昆明动物研究所牵头发起的灵长类基因组计划相关研究成果以专刊形式在线发表于国际学术期刊《科学》。系列文章涵盖了灵长类研究的多个热点领域,进一步厘清了灵长类动物演化的系统发育关系,首次发现灵长类动物杂交成种事件;发现了寒冷气候促进亚洲叶猴复杂社会系统演化的遗传机制,构建了人类疾病基因在非人灵长类基因组中的变异图谱,并推测人类疾病基因突变的潜在功能等。这些发现,对灵长类动物多样性保护、遗传资源的开发和利用具有重要指导意义,也为人类特殊性状的起源、发育以及疾病医学研究提供了重要遗传学材料和候选分子靶标。

国际学术期刊《科学》当期封面

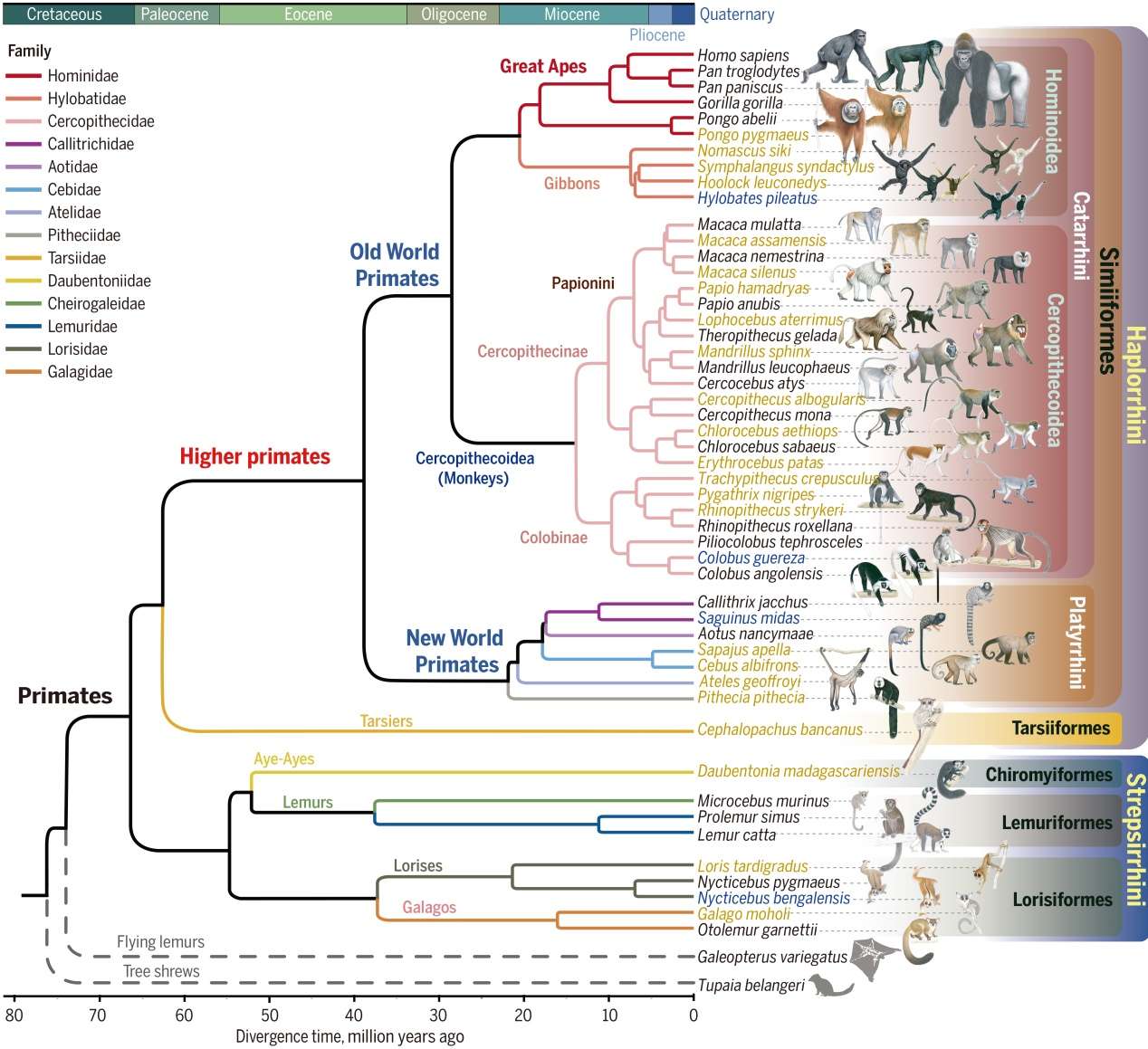

该计划发起人之一,中国科学院昆明动物研究所吴东东研究员介绍,研究团队新产生了来自11个科26个属27个灵长类物种的高质量参考基因组,同时整合另外已公布23个物种的参考基因组,开展了迄今为止规模最大、物种最全的灵长类比较基因组学研究。

本期《科学》专刊旗舰论文通过大尺度系统基因组学研究,揭示灵长类基因组演化历史和脑容量、体型等表型进化遗传机制。研究发现,灵长类最近共同祖先出现在距今约6495万-6829万年前,与白垩纪-第三纪生物大灭绝事件吻合。在晚更新世时,大多数灵长类动物群体数量发生快速锐减,暗示长时程的气候变迁对灵长类动物群体结构产生重要影响,某些灵长类物种在过去三百万年期间群体大小持续下降,不少成为濒危物种,提示该集合中非濒危物种可能也是将来急需保护的对象。

大尺度灵长类高精度基因组数据集的构建和比较基因组学解析

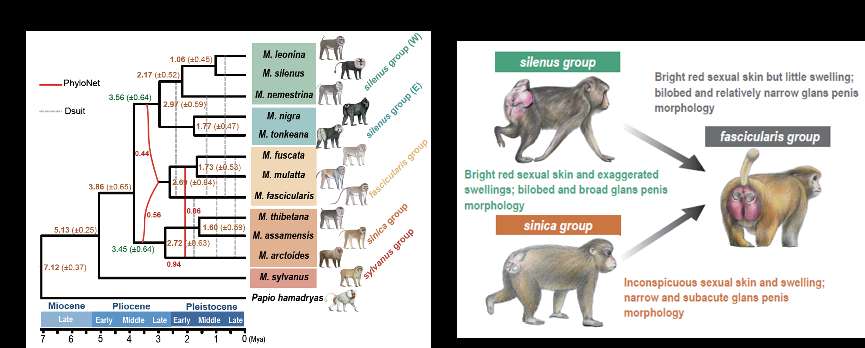

研究人员首次在猕猴类群中发现杂交成种事件,发现猕猴属的食蟹猴种组是由狮尾猴种组和斯里兰卡种组杂交形成,杂交成种事件大约发生在345万-356万年。吴东东团队与云南大学研究员于黎团队等发现,黔金丝猴是由川金丝猴与滇金丝猴和怒江金丝猴的共同祖先杂交而来。

(A)基于全基因组序列构建猕猴物种的系统发育关系和分歧时间(B)食蟹猴种组和两个亲本(狮尾猴种组和斯里兰卡种组)生殖相关特征比较

灵长类的群居和社会化是否存在遗传学基础?吴东东团队与西北大学齐晓光、李保国教授团队以亚洲叶猴为研究模型,采用多学科交叉手段,揭示了亚洲叶猴多样化社会演化的行为学、生态学和遗传学机制。

研究团队通过重建全基因组水平亚洲叶猴系统发育关系,结合现生亚洲叶猴物种的生态-行为学数据集开展研究。种间分析显示,亚洲叶猴物种的社群规模与气候寒冷程度显著相关,即寒冷地区的物种通常形成大规模社群。基于比较基因组学发现,在具有重层社会的奇鼻猴中,与寒冷相关的能量代谢和神经、激素调节相关基因受到正选择,这些类群演化出了更加有效的脑、神经激素调控网络,尤以多巴胺、催产素为代表。

研究人员认为,这些适应性改变,有助于在寒冷的环境中增强母猴的抚育行为,从而增加婴猴成活率。这些改变可能通过间接增加个体的友好行为,加强了个体间的交流与联系等方式,最终促进亚洲叶猴从彼此独立的一雄多雌群向大型重层社会演化。

缺乏直接感染艾滋病病毒的动物模型是制约艾滋病研究的关键瓶颈之一。平顶猴是目前报道唯一可感染艾滋病病毒的旧大陆猴,国内分布的平顶猴物种为北平顶猴。团队基于猕猴属大规模基因组数据分析,意外地发现狮尾猴与北平顶猴有最近的亲缘关系,提示狮尾猴可能与平顶猴一样可以感染艾滋病病毒。

研究团队通过蛋白编码基因比较,发现有3个与艾滋病病毒复制密切相关的基因。此外,在感染艾滋病病毒的北平顶猴中,发现了抑制艾滋病病毒复制的基因。

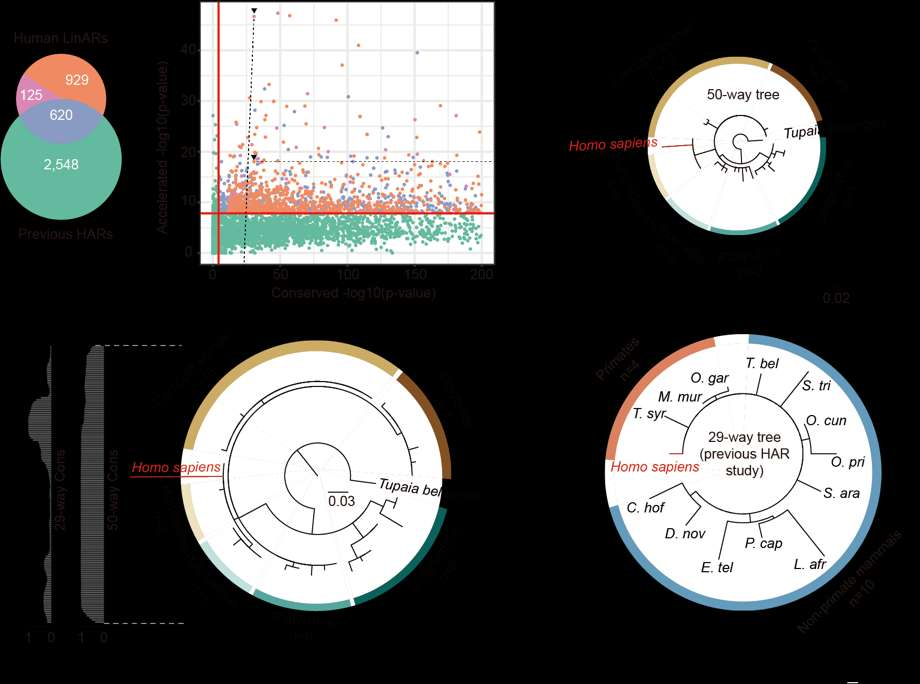

整合大量高质量灵长类基因组提高了人类快速演化区域的分辨率

“灵长类动物是生物多样性保护研究领域中非常重要的一类,同时作为人类近亲,是研究人类起源和演化、复杂性状创新和重塑、疾病发生机理的天然动物模型,也是连接基础研究与临床的关键桥梁。”吴东东说,“2018年我们发起了灵长类基因组计划,联合国内外多家研究机构,经过五年时间,产生了庞大的基因组数据,科研人员从不同科学问题角度对数据进行分析,得出了丰富的研究成果。”

吴东东表示:“全球灵长类动物有520余种,目前还有400余种没有基因组数据。我们计划在未来几年逐渐测出所有基因组数据,与更多科学家合作,做好相关研究工作。”

灵长类基因组计划相关研究工作得到了中国科学院、国家自然科学基金委员会、云南省科技厅、昆明动物研究所等单位的资助和支持,也是模式动物(灵长类)表型与遗传研究设施建设进展的阶段性重大成果。

(光明日报全媒体记者徐鑫雨、张勇)

来源: 光明日报

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

昆动所科学知识普及 孙老师

昆动所科学知识普及 孙老师