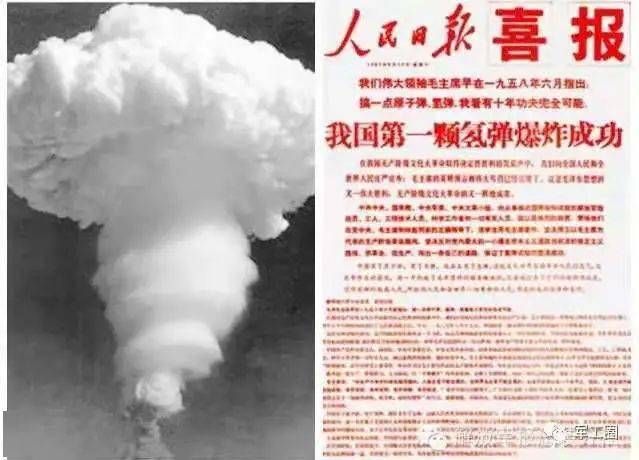

58年前,罗布泊上空绽放出一朵璀璨夺目的蘑菇云,我国第一颗氢弹爆炸成功,标志着我国核武器发展进入了新的发展阶段,打破了超级大国的核垄断地位。从原子弹到氢弹,我国仅耗时两年零八个月,创造了全球最快纪录。

在那个艰苦卓绝的年代,这朵腾空而起的蘑菇云凝聚了无数人的心血与汗水。那么,新中国是如何攻克重重难关,成功研制出第一枚氢弹的呢?这背后隐藏着多少鲜为人知的奋斗与挑战?

“乙项任务”

1960年底,,时任二机部副部长及原子能研究所所长的钱三强,决定在中科院原子能所第四研究室增设秘密机构,代号“乙项任务”。那么这个“乙项任务”究竟是做什么呢?

1964年10月,中国成功爆炸首颗原子弹。当时美苏英核技术领先,已着手改进氢弹设计。面对国际竞争,中国亟需掌握先进氢弹技术。

其实,在原子弹研制初期,氢弹研制就已悄然启动。与原子弹相比,氢弹是质的飞跃,原理上的突破。鉴于其难度,钱三强等人认为应尽早布局,于是自1960年底起,在中科院原子能所秘密成立氢弹理论探索组,代号“乙项任务”,由核物理学家黄祖洽领衔。

探索组初创时人手紧缺,钱三强邀请副研究员于敏加入。于敏当时已深耕原子核理论研究近10年,正处在科研关键期。但他深知氢弹对国家的重要性,经短暂思考,毅然服从组织安排,转向氢弹理论预研工作。

中国氢弹之父、“两弹一星”元勋于敏

艰苦起家

就这样,在钱三强的组织下,一群杰出青年科研人员抛家舍业、隐姓埋名来到了中科院,代号为“乙项任务”的氢核反应装置理论探索组就这样建立起来了。

“乙项任务”小组一经成立,便全身心投入到氢弹技术的理论探索中。然而,我国在氢弹研究方面犹如白纸一张,从何入手成了难题。原子弹尚有苏联经验可循,氢弹则全凭自力更生。

在北京郊外的一栋简陋灰楼内,“乙项任务”团队群策群力,思想火花四溅。在资源匮乏的情况下,他们艰难探索前行之路。

除了技术经验的缺失,团队还面临计算机资源紧张的问题。当时国内仅有一台每秒运算5万次的计算机在上海,而原子弹理论研究正紧,于敏等科研人员只能依靠手摇计算机和计算尺,半跪在堆积如山的运算纸带中,历经百余个日夜,终于从海量数据中找到了突破点。

我国科学家探索氢弹原理

彼时,我国正遭遇自然灾害,粮食短缺,人们以野菜、瓜菜和小球藻为食,许多科研人员因营养不良而浮肿。但他们深知肩负国防重任,始终保持高昂斗志,誓要将氢弹研制成功。

在如此艰苦的环境下,经过五年的摸索与努力,1965年,氢弹研究取得重大突破,研制进程加速。1966年12月28日,我国成功进行氢弹原理试验,短时间内独立掌握了氢弹原理。然而,如何装配和引爆威力巨大的氢弹又成为新的挑战。

降落伞投爆

1964年,我国成功以塔爆方式试验了原子弹。面对威力更大的氢弹,为避免地面受损,科学家提出空爆方案。但氢弹爆炸力惊人,空爆时留给飞机逃离的时间极短,挑战重重。

为解决这一难题,设计团队提出两个方案:气球携带或降落伞投放。考虑到气球的不稳定性,最终选择了降落伞方案。科研团队奔波于各地制伞单位,经过无数计算和图纸设计,终于将开伞装置从理论变为现实。

装置完成后,还需飞机配合。飞行员们经历了严苛训练,不仅要在恶劣环境中保持稳定,还要精准投弹。同时,飞机制造厂的技术人员也对飞机进行了专门改装,确保每个环节万无一失。

然而,在1967年6月,组装氢弹的关键时刻,靶场传来降落伞破裂的消息。此时距试爆仅剩两周,团队立即投入紧张的排查工作,发现是降落伞强度不足。为不影响试爆计划,研究人员加班加点,对主伞进行了紧急加固。

6月17日清晨7点,装载氢弹的轰-6飞机准时起飞,向投掷点进发。观测人员早已到位。按计划,飞机将绕靶区飞行一圈后投弹,整个过程约20分钟。但当飞机掠过头顶,向靶区飞去时,所有人都屏息以待,心中充满了期待与紧张。 众人静待二十多分钟,四周一片寂静。时间一分一秒过去,终于,在上午8点20分,伴随着一声震耳欲聋的轰鸣,一个耀眼火球腾空而起,标志着我国空投氢弹试验圆满成功,中国由此跻身世界第四个拥有氢弹技术的国家之列。

当时的《人民日报》刊登试爆成功喜讯

1967年6月17日下午,新华社向全球庄重发布消息:中国首颗氢弹爆炸试验取得成功。回顾历程,从原子弹到氢弹的跨越,美国耗时七年三个月,苏联四年,英国四年七个月,而中国,仅用了两年八个月的时间,创造了令人瞩目的速度奇迹。

参考来源:新华社、央视新闻、《科技日报》

来源: 江苏省科学技术协会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助