初夏的热意裹挟着六月的雨,我们迎来了潮湿和闷热交织的梅雨季节,也迎来了救护中心一年中最忙碌的季节。

**忙的一如既往,**但又忙上加忙

每年,救护中心都会有一个长达几个月的“雏鸟季”。一大波由于各种各样的原因从巢中意外跌落的雏鸟被送到救护中心,但今年的“雏鸟季”和往年相比有了一些不同。

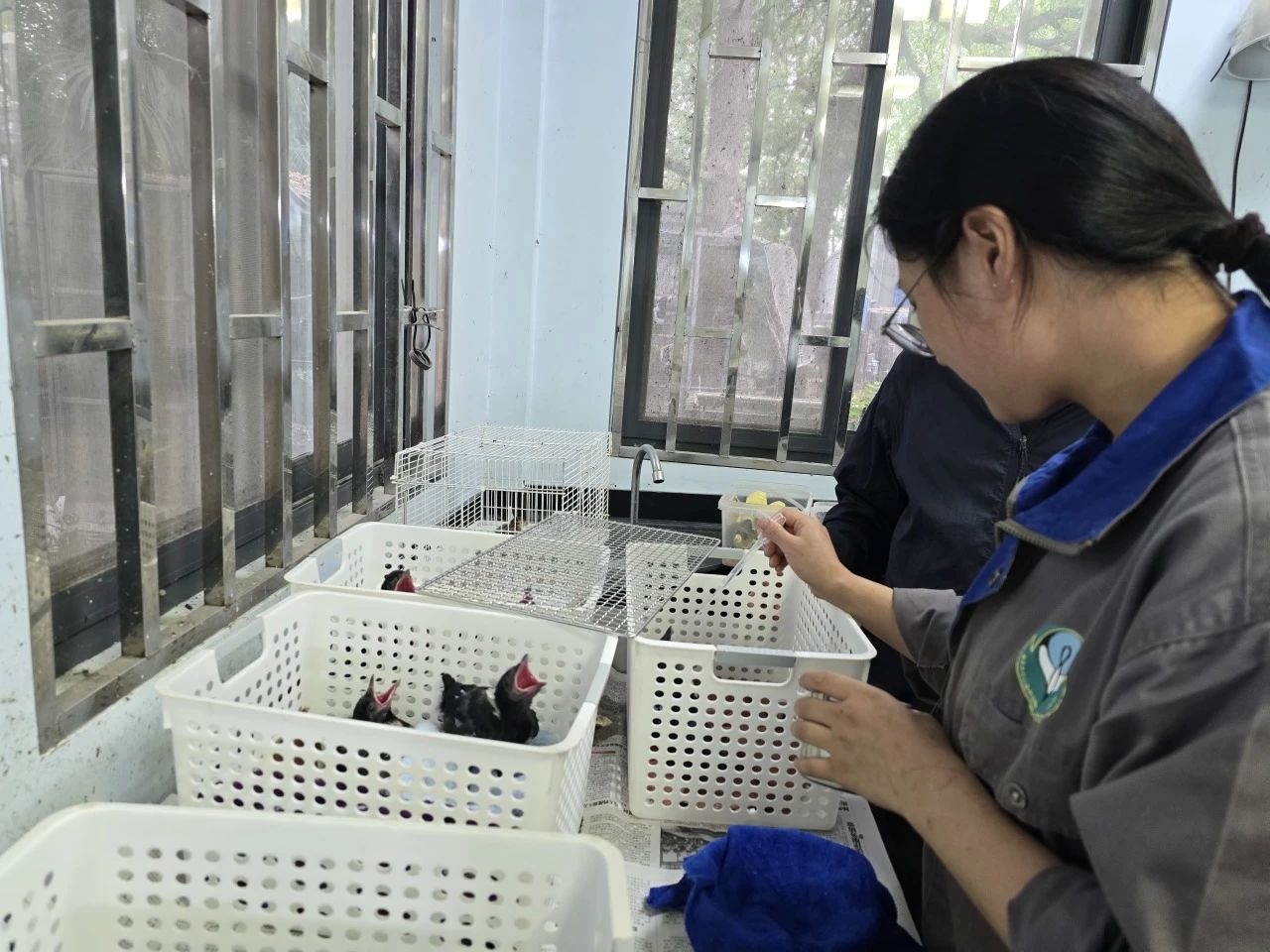

救护人员在喂养雏鸟

今年整体救护数量的显著增长。从3月到5月,我们的救助数量相比去年同期增长了40%。

震耳欲聋的一声“妈”冲破屏幕

仅5月份就接收了355只需要救助鸟类,其中还包含了许多的猛禽雏鸟:12只红隼(sǔn)、9只纵纹腹小鸮(xiāo)、6只领角鸮、1只北领角鸮、39只斑头鸺鹠(xiū liú)……

斑头鸺鹠雏鸟

红隼雏鸟

纵纹腹小鸮雏鸟

领角鸮雏鸟

对于这些雏鸟,我们的要做的既简单又不简单。简单的是,我们的目标很明确——把它们喂养长大,直到具备野外生存能力后放归自然;

而不简单的地方在于,整个过程需要饲养员投入极大的精力和耐心。

从最初的保温、喂食、体能恢复,到后期的行为训练,每一个环节都不能掉以轻心。

猫头鹰学校分班了!

随着今年救助数量的激增,我们的“猫头鹰学校”也需要分班了。

什么是猫头鹰学校?

猫头鹰学校实际上是一间相对比较大的笼舍,主要用于春夏季节接收和照顾的被救助的猫头鹰幼鸟。

猫头鹰幼鸟们在猫头鹰学校中与同类一起生活,从而更好地保持它们的野生本性。

今年,陪伴着一波一波的猫头鹰雏鸟们一起步入了第6年的猫头鹰学校正式被分成了三个“班级”:“斑头鸺鹠”班、“领角鸮”班和“纵纹腹小鸮”班。(领角鸮班包含领角鸮和北领角鸮)

斑头鸺鹠是每年“雏鸟季”中我们收到的数量最多的猫头鹰雏鸟。

“斑头鸺鹠”大班

今年“猫头鹰学校”中规模最大的还是“斑头鸺鹠”班,截至目前为止里面共有43位“学员”。

“领角鸮”班

“纵纹腹小鸮”班

“纵纹腹小鸮”班和“领角鸮”班的“学员”相对少了一些,分别是9只和7只“学员”。

领角鸮班“学员”

每一只雏鸟的到来都意味着一个新的故事,而我们的任务就是确保它们能够健康成长,直到它们的飞行能力达到足以在野外生存的标准。等这些猫头鹰幼鸟们的飞行能力和生存技能都达标之后,我们将会陆续安排它们的放归。

领角鸮

每一年的“雏鸟季”都是对我们饲养员的考验,同时我们也从今年的救助数据上也发现了一些变化,值得我们一起去关注。

有一些变化值得关注

今年,我们在救助鸟类中发现今年接收到的纵纹腹小鸮的数量明显增加。

纵纹腹小鸮

去年我们全年接收了11只纵纹腹小鸮,而今年截至目前已经接收了10只,并且大多来自于长江以南的城市村庄农田荒地交错的环境。

纵纹腹小鸮只有巴掌大小,整体长得矮胖,头圆润而没有耳羽簇,柠檬黄的眼睛周围有一圈白毛。

它和斑头鸺鹠或是红角鸮领角鸮等生活在林子里的猫头鹰不一样。纵纹腹小鸮是荒地的猫头鹰,它们主要栖息于低山丘陵、林缘灌丛、平原森林、农田、荒漠和村庄附近,是可以在村口大石头上看见的猫头鹰。

“萝卜蹲”也是纵纹腹小鸮一大特点

虽然这样听起来它们似乎是一种和我们生活边界交叠较多的猛禽,但我们对纵纹腹小鸮的了解依旧非常有限。相较于其他猫头鹰种类,纵纹腹小鸮得到的关注相对较少。

这或许是因为它不像其他猫头鹰那样常出现在人们的视野中,也可能是因为它的栖息地本身就不是大家习惯去关注的地方。

正因为如此,它才更值得被看见、被了解。

通过我们救助数量的变化,我们似乎看到了一个值得被关注的信号——也许这个物种正在悄悄发生变化,也许它正面临新的挑战,又或者它正在适应城市化的进程并寻找新的生存空间。

通过关注纵纹腹小鸮,我们能有机会去深入了解那些正在被忽视的荒地生态系统。相比起山林,荒地、农田边缘这些生境更容易受到人为活动的影响,也更容易发生改变。

**然而,这类生境对于许多野生动物来说,却是不可或缺的一部分。**我们希望通过对纵纹腹小鸮及其生境的关注,能够带动对荒地、农田边缘等生态系统的更多关心和保护。

毕竟,每一个物种的背后,都是一片土地的故事。而我们能做的,就是先从关注它开始。

最后还要提醒大家的是,如果在地上遇到没有伤但不会飞且已经有尾羽长出的幼鸟,最好的选择不是抱回家,而是观察附近树上大鸟的情况,然后把幼鸟送回到高一些的树枝上,让它们与亲鸟团聚。

毕竟,我们开的猫头鹰学校再努力也不如亲妈教的好。

来源: 南京市红山森林动物园

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

南京市红山森林动物园

南京市红山森林动物园