日常生活中,有些人一喝水就往厕所跑,而有些人却半天才去一趟。排尿频率的个体差异常常让人既好奇又担忧:频繁如厕是否意味着新陈代谢特别好,长时间不排尿又是否属于正常生理现象?

图源:腾讯医典

频繁排尿 VS 长时间不排尿,到底哪个更健康,本期听白泽一一道来!

一、膀胱的“容量密码”:

不是越大越好

正常成年人膀胱容量约为300-500毫升,但实际储尿能力受多重因素影响。

膀胱顺应性就像橡皮筋的弹性。高顺应性膀胱可轻松扩张至500毫升仍无不适,而低顺应性膀胱可能存200毫升就产生强烈尿意。这种差异解释了为何有人能"囤积"尿液数小时,有人却需频繁排空。

人体每日尿量维持在1000-2500毫升属于正常范围,但具体排尿节奏受多重因素调控:

**1、激素调节:**抗利尿激素(ADH)像智能水闸管理员,夜间分泌减少使夜尿量占全天30%-40%。尿崩症患者因ADH异常,24小时尿量可达4000毫升以上。

**2、环境适应:**高温环境下,人体通过汗液排出60%-70%水分,尿量自然减少;寒冷时血管收缩会使排尿频率增加20%-30%。

**3、饮食影响:**咖啡因可使尿量短期增加50%,酒精则通过抑制ADH分泌产生利尿效应。高盐饮食会促使身体保留水分,减少尿液生成。

二、尿频VS尿少,

哪个更健康?

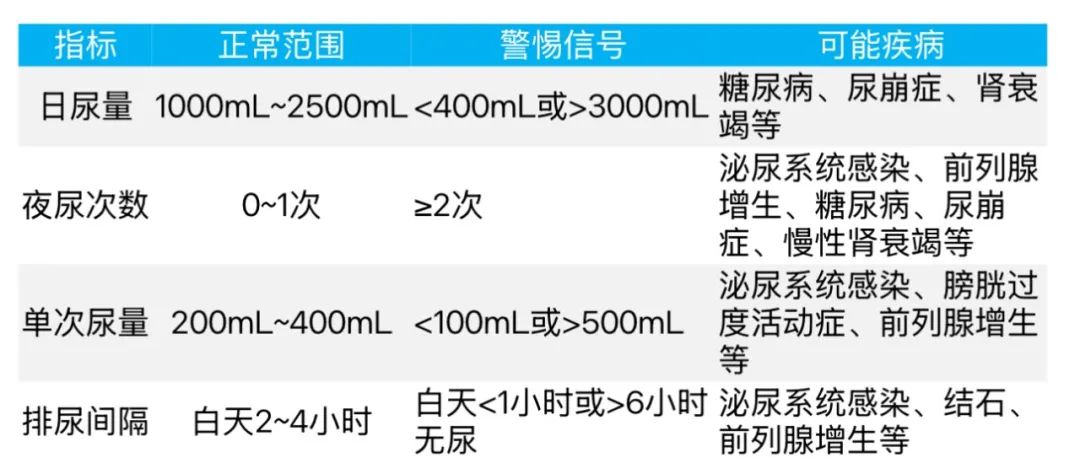

现在我们知道了,膀胱、激素、环境等各种因素都会影响排尿频率。但当排尿模式突然改变时,可能是身体发出的警报。

真正的“尿频”可能是这些信号:

**泌尿系统疾病:**如果突然尿频,很有可能是前列腺炎、膀胱炎等泌尿系统感染。由于炎症的刺激,会使得膀胱黏膜变得异常敏感,稍有尿液就产生尿意,导致尿频。这种情况,往往还伴随着尿急、尿痛等不适。

**内分泌疾病:**糖尿病患者的血糖过高,肾脏在过滤血液时无法完全重吸收过多的葡萄糖,会导致尿液中渗透压增高,带走更多水分,从而引发多尿和尿频;尿崩症患者,由于抗利尿激素的缺乏或肾脏对其不敏感,也会出现多尿、口渴和大量饮水的情况,进而导致尿频。

但如果你喝水正常,却没有尿,那可能更要警惕:

比如急性肾损伤等疾病,会导致肾脏的过滤能力下降,从而引发无尿或少尿的情况,建议及时就医检查。

(根据科普中国数据制作)

科学饮水

能帮助我们健康排尿

健康的成年人白天每 1~2 小时喝 200 毫升水,既能补水又能调节排尿节奏,降低夜尿风险。但要记得避开两个“坑”,它们可能会导致尿频的加重。

01.睡前 2 小时内别大量饮水;

02.咖啡因和酒精这些“利尿剂”也睡前尽量少碰.

排尿虽是日常小事,却是健康的重要指标。无论是尿太多还是尿太少,都可能暗示着身体存在某种潜在的健康问题。

你是“尿频党”还是“憋尿党”?有没有被排尿问题困扰过?

参考来源:科普中国、果壳网

来源: 江苏疾控(微信号:jscdcwx)

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助