深成热液活动与表生作用均可形成高品位(>1000 g/t至n %)甚至超高品位(10n %)银矿石(Cheilletz et al., 2002; Sillitoe, 2007, 2009; Burisch et al., 2019)。例如,非洲摩洛哥Imiter浅成低温热液型银矿床产出重达100 kg的自然银矿石(Cheilletz et al., 2002)。然而,成矿流体中的银含量一般银的硫化物,这些银矿物传统上被认为是流体中以氯络合物和/或硫氢络合物迁移和沉淀的产物(Stefánsson and Seward, 2003; Williams-Jones and Migdisov, 2014)。自然银和银金矿纳米粒子在不同成因类型矿床中的出现(Wu et al., 2016; Saunders et al., 2020),暗示热液成矿过程中可能存在一种不同的金属赋存形态、迁移方式和沉淀机制,它们可能是形成高品位矿石的主要原因。

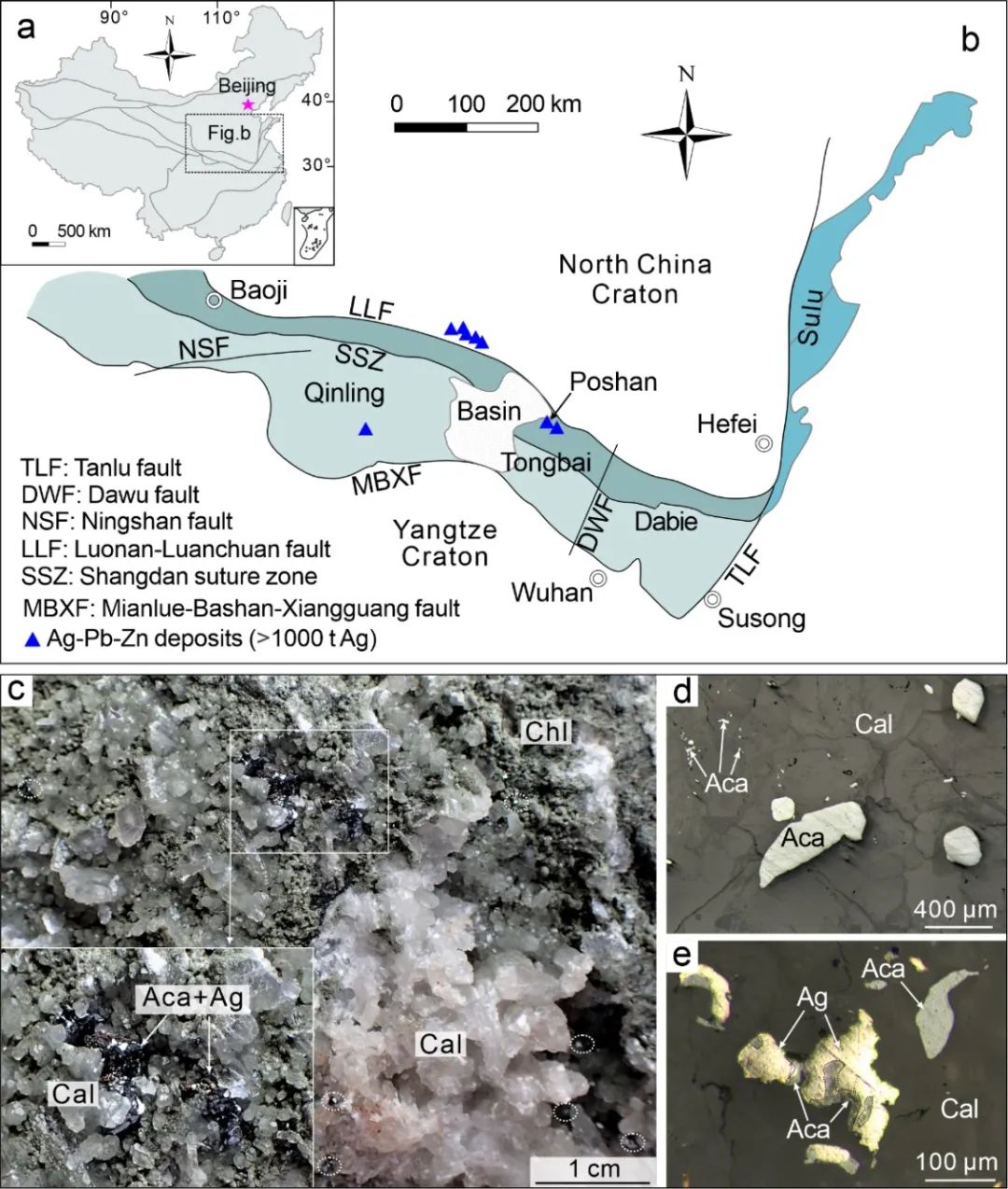

▲图1. 破山矿床产出的构造位置和高品位银矿石的组构特征

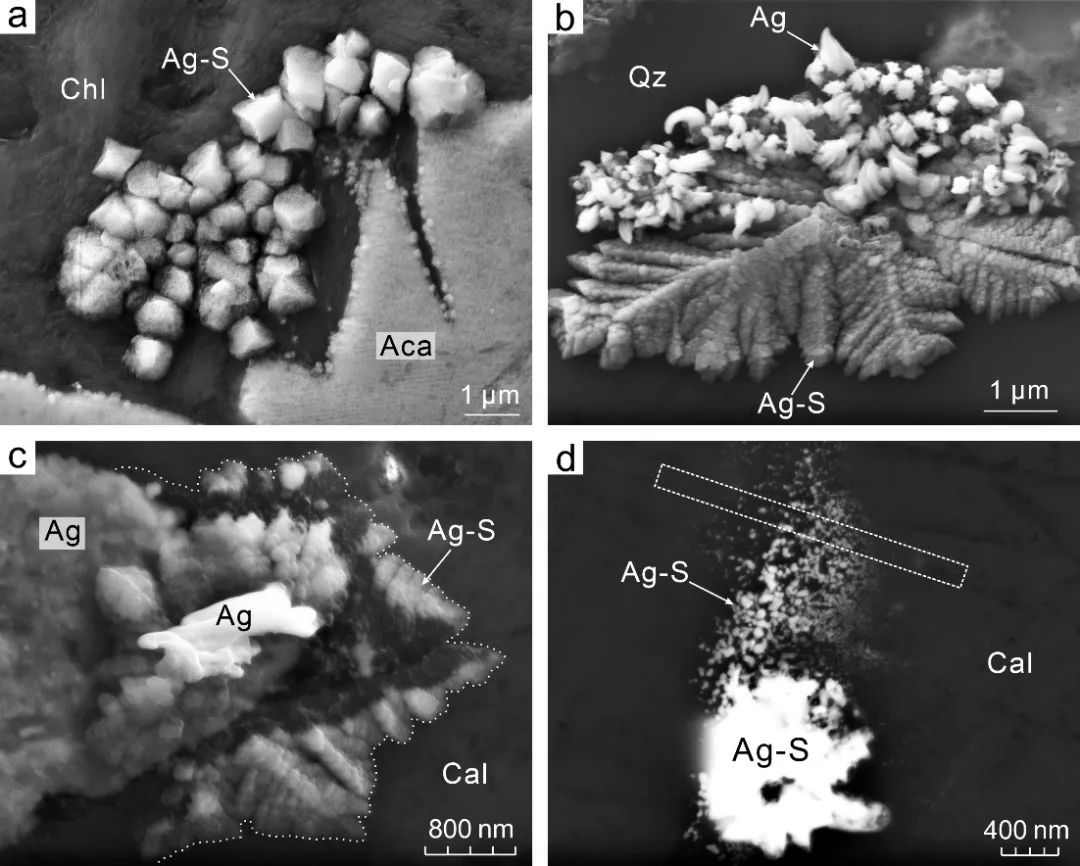

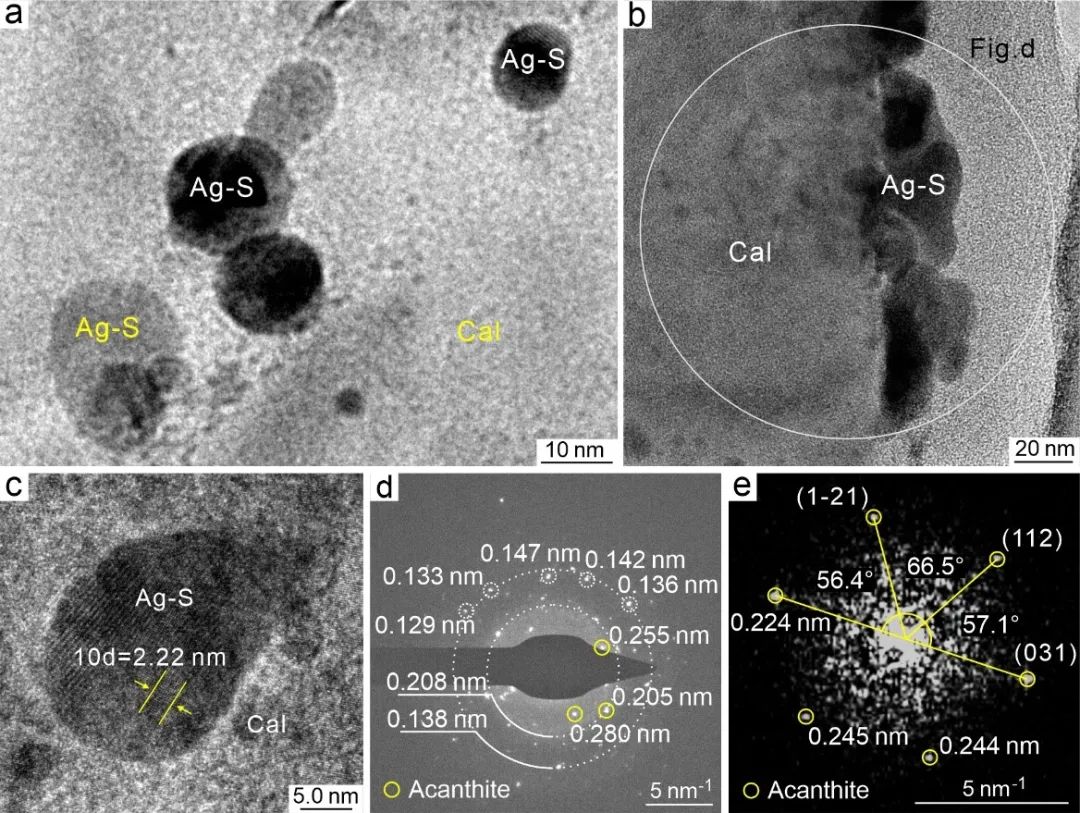

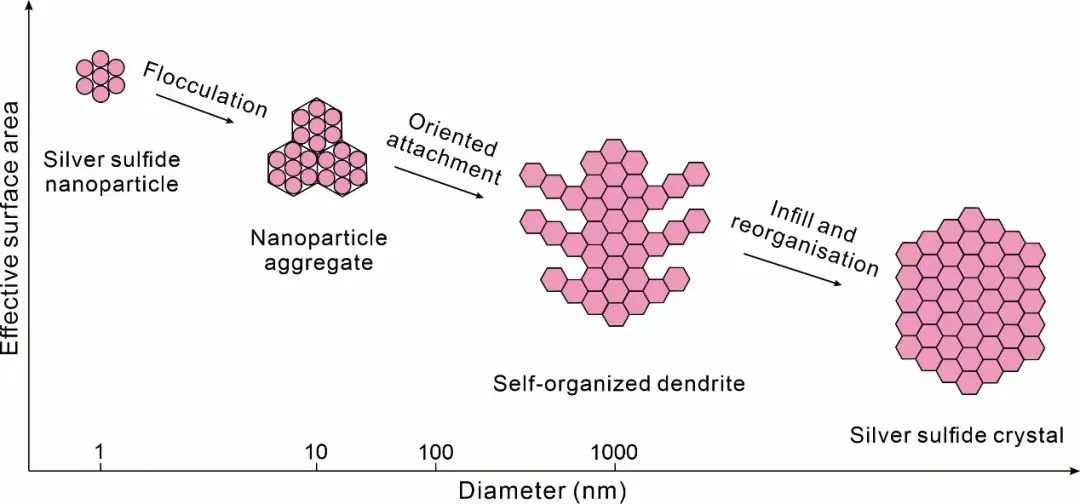

秦岭造山带桐柏地区破山大型Ag-Pb-Zn矿床产出高品位银矿石,矿石中发育螺状硫银矿和自然银。为揭示热液成矿过程中银的富集机理和高品位银矿石的成因,桂林理工大学柴明春副教授选取破山矿床为研究对象,通过SEM和TEM研究发现高品位银矿石的方解石中发育大量椭圆形、球形银硫化物纳米粒子(5~25 nm)、纳米粒子集合体、微米粒子、树枝状银硫化物,且它们与结晶的银硫化物紧密共存。基于详细的矿物学证据,研究认为成矿过程中银硫化物纳米粒子自组织聚合,先后形成纳米粒子集合体和微米粒子、树枝状银硫化物,然后通过进一步充填和自组织调整最终形成具有晶体形态的银硫化物。外部环境的改变(如硫逸度、电场、温度等)可促使银硫化物向自然银转化,通过固态银离子聚合的方式形成发丝状自然银。上述有关银的富集过程解释了高品位银矿石的成因,同时揭示了热液成矿过程中银的富集机理。

▲图2. 破山矿床高品位银矿石方解石中银硫化物的形貌学与结构学特征

▲图3. 方解石中发育的银硫化物纳米粒子及其集合体

▲图4. 热液成矿过程中银硫化物形成的关键步骤

本项研究工作揭示了热液成矿过程中从银硫化物纳米粒子到银硫化物晶体的形成轨迹和发丝状自然银的形成方式,为解释不同成矿构造背景下高品位银矿石的成因提供了新的视角。以上研究成果近期发表在国际综合期刊《Nature Communications》,论文第一作者和通讯作者为桂林理工大学柴明春副教授,共同通讯作者为中国地质大学(武汉)李建威教授(博士研究生期间指导老师),合作者包括加拿大麦吉尔大学Anthony E. Williams-Jones教授、桂林理工大学付伟教授(博士后合作导师)和许成教授。

论文信息

Mingchun Chai, Anthony E. Williams-Jones, Wei Fu, Jianwei Li, and Cheng Xu. 2024. The hyper-enrichment of silver through the aggregation of silver sulfide nanoparticles. Nature Communications, 15:10245, https://doi.org/10.1038/s41467-024-54726-9.

相关论文

GSAB | 大气降水的加入导致岩浆热液流体中Ag-Pb-Zn沉淀: 以秦岭造山带破山矿床为例

MD | 秦岭造山带古生代造山型金矿床:以桐柏地区银洞坡矿床为例

CMP | 热液成矿系统下金属熔体中金的富集机制

GSA Bulletin | 付乐兵,魏俊浩等:高品位金矿化成因

MD:利用磷灰石示踪次火山岩容矿的银多金属矿床的流体来源和成矿过程

GR: 福建双旗山金矿—东南沿海地区首例早古生代造山型金矿床

来源|地大资勘

(转载内容仅代表原作者观点,不代表桂林理工大学地质博物馆立场)

来源: 地大资勘

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

桂林理工大学地质博物馆

桂林理工大学地质博物馆