2018年6月14日,我国科学家发现“混元兽”。当年,云南大学云南省古生物研究重点实验室毕顺东教授领衔中美古生物学研究团队,在热河生物群已出土的化石中,发现了一件迄今为止保存最为完整的早白垩世哺乳动物化石,并将其命名为“混元兽”。

我国科学家认为,混元兽是人类等胎盘类哺乳动物的早期祖先,而此前被认为是袋鼠等有袋类哺乳动物祖先的中国袋兽与混元兽同属一支。该研究意味着亚洲可能不是有袋类动物的起源中心。

古生物中的“新物种”

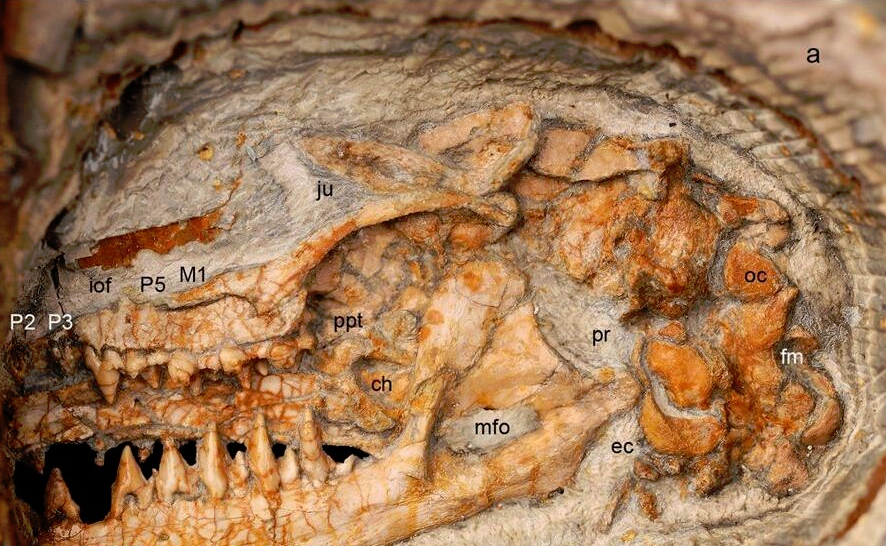

2018年6月,研究团队利用高精度CT扫描和数字化三维重建技术,在内蒙古宁城地区的古老化石中发现了新物种——混元兽。这些化石来自1.26亿年前的热河生物群,混元兽属于早期真兽类哺乳动物,兼具真兽类和后兽类的特征。

新发现的混元兽化石保存完好,研究团队通过数字化技术重建了化石骨骼,耗时3年构建了一个包含56个早期哺乳动物分类单元和400多个特征的数据矩阵,确立了早期哺乳动物谱系树。结果显示,热河生物群中的4种哺乳动物均为真兽类,包括原先被归为后兽类的中国袋兽。

研究人员表示,中国袋兽曾被认为是后兽类最早化石,但新研究发现它与混元兽同属早期真兽类,并非有袋类祖先。因此,有袋类起源于亚洲的说法需重新审视。此外,混元兽化石还首次发现了中生代哺乳动物完整的舌骨器,这是哺乳动物进食、咀嚼和发声的关键结构。

“混元兽”体型和松鼠相当

专家表示,舌骨,这块不与任何骨骼相连的奇特骨头,在化石记录中极为罕见,是哺乳动物中最为神秘的骨骼之一。人类的舌骨简单呈U型,而远古生物混元兽的舌骨则由七块精致小骨构成。

提到混元兽,尽管人们常将远古兽类想象成恐龙般的庞然大物,但混元兽其实娇小玲珑,化石全长仅26厘米,推测体重介于34至44克,与松鼠体型相仿。

专家介绍,现今哺乳动物分为三大阵营:单孔类、有袋类与有胎盘类。单孔类,如鸭嘴兽和针鼹,其泌尿、生殖及消化系统共用一“泄殖腔”;有袋类,如袋鼠、袋熊和袋貂,雌性腹部携育儿袋,幼崽早产且需长期哺乳;而有胎盘类,如鲸鱼和人类,雌性拥有胎盘,幼体在子宫内通过胎盘汲取养分。

“一亿多年前,有袋类和胎盘类动物体型小巧,庞大则难以生存。”专家表示,混元兽的生活习性与同期胎盘类动物相似,擅长攀爬,偶尔下地,主要栖息树上,拥有尖锐但撕咬力弱的牙齿,以食虫为生。权威《自然》杂志曾高度评价:“此发现将为生物学与医学的多个研究领域带来新视角。”

中国袋兽“有袋祖先”之名被推翻

研究显示,单孔类哺乳动物数量极为有限,全球仅存三种。在浩瀚的哺乳动物家族中,99%的成员属于有胎盘类或有袋类。然而,这两大分支的起源时间和分化路径,一直是哺乳动物进化研究中的核心谜团。此次科研突破揭示,以往被划分为后兽类的中国袋兽,与神秘的混元兽其实同属早期真兽类,而非有袋类的直系祖先。

“有袋类与胎盘类的核心差异在于繁殖方式。”专家解释,“有袋类雌性拥有育儿袋,幼崽需在其中完成哺乳;而胎盘类雌性则依靠胎盘供给养分。”遗憾的是,化石记录中,如育儿袋、胎盘这类软组织极难保存,科学家只能通过骨骼结构来区分它们。有趣的是,这两种哺乳方式还促使它们的牙齿发育呈现出不同特征:有袋类拥有四颗臼齿,而胎盘类仅三颗。

以往,由于缺乏CT扫描技术,科学家难以精确复原牙齿的细微结构,加之中国袋兽化石被压扁,其牙齿特征未能充分展现,导致前臼齿被误判为臼齿,进而将其归类为有袋类。但在本次研究中,科研团队历经一年,精心构建了一个庞大的数据模型,成功绘制出早期哺乳动物的家谱树。深入分析后发现,热河生物群中的四种哺乳动物均为真兽类成员,包括之前被误分类的中国袋兽。

这一发现意味着,亚洲可能并非有袋类的摇篮。目前已知最古老的有袋类化石——三角齿兽,距今已有1.1亿年,出土于北美。

值得一提的是,混元兽的命名寓意深远,象征着万物初始、混沌未分的元气状态,暗指其兼具真兽类与后兽类特征的独特身份。而“周氏”这一物种名,则是对中国科学院院士、古鸟类学家周忠和博士的致敬,正是他引领并推动了热河生物群的深入探索。

参考来源:人民网、化石网、《科技日报》

来源: 江苏省科学技术协会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助