“最近大便总是不正常,是吃坏东西了吗?”“还是肠道出了问题?”很多人发现大便异常时,第一反应往往是检查饮食或怀疑肠道疾病。但你可能不知道,大便的性状、频率、颜色等变化,有时竟与心理状态密切相关,甚至可能是焦虑、抑郁等情绪问题的“隐形信号”。

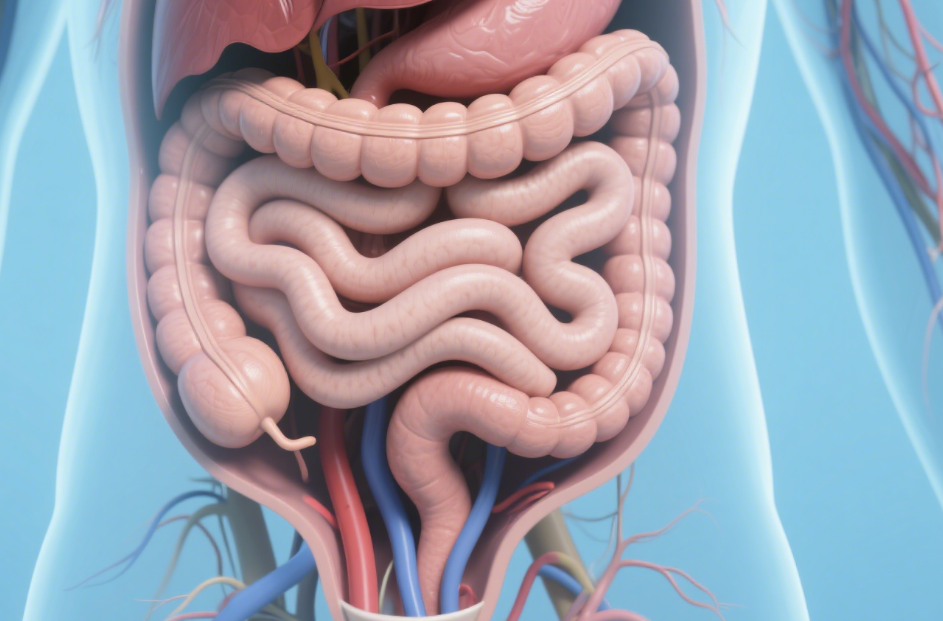

一、大便异常的“心理密码”:情绪如何影响肠道?

- 情绪波动与肠道“对话”

人的肠道被称为“第二大脑”,肠道内分布着数以亿计的神经细胞,与大脑通过“脑-肠轴”紧密相连。当情绪紧张、焦虑或抑郁时,大脑会释放压力激素(如皮质醇、肾上腺素),这些激素会通过神经信号干扰肠道的正常蠕动和消化功能,导致:

• 便秘:焦虑时交感神经兴奋,抑制肠道蠕动,食物在肠道内停留时间过长,水分被过度吸收,大便干结。

• 腹泻:情绪波动导致迷走神经兴奋,肠道蠕动加快,食物消化不完全,引发腹泻。

• 腹泻与便秘交替:焦虑症患者可能因肠道敏感性增加,出现“便意频繁但排便量少”的情况。

- 心理疾病与肠道的“恶性循环”

长期焦虑、抑郁不仅会导致肠道功能紊乱,还可能引发或加重以下肠道疾病:

• 肠易激综合征(IBS):表现为腹痛、腹胀、腹泻或便秘交替,且与情绪波动密切相关。

• 功能性消化不良:焦虑情绪可能引发胃酸分泌异常、消化酶分泌不足,导致食物消化不完全。

• 肠道菌群失调:压力和焦虑会破坏肠道内菌群平衡,有益菌减少,有害菌增多,干扰肠道消化和吸收功能。

二、哪些心理因素可能“牵连”大便异常?

- 焦虑与压力

工作压力大、生活节奏快、长期处于紧张状态的人,更容易出现肠道功能紊乱。例如:

• 职场人士:因项目截止日期临近而焦虑,可能导致便秘或腹泻。

• 学生群体:考试前压力大,可能出现腹泻或排便不畅。

- 抑郁与情绪低落

抑郁情绪可能导致食欲改变、进食减少或暴饮暴食,进而影响大便性状。例如:

• 食欲减退:可能导致肠道蠕动减慢,引发便秘。

• 暴饮暴食:可能引发消化不良,导致腹泻或大便不成形。

- 完美主义与自我攻击

有些人对排便要求过高,一旦出现大便异常,就陷入焦虑和自责,形成“心理压力-肠道功能紊乱-大便异常-心理压力加重”的恶性循环。

三、如何判断大便异常是否与心理有关?

- 观察大便的“情绪信号”

• 时间关联:大便异常是否出现在情绪波动较大时(如工作压力高峰、考试前、家庭矛盾后等)?

• 症状特点:是否伴随腹痛、腹胀、排便不尽感,但无器质性病变(如肠道炎症、肿瘤等)?

• 心理状态:是否长期处于焦虑、抑郁、紧张状态,且大便异常与情绪变化同步?

- 排除其他原因

如果大便异常持续存在,建议先进行医学检查,排除以下原因:

• 饮食因素:膳食纤维摄入不足、过度食用辛辣油腻食物、饮水过少等。

• 肠道疾病:结肠炎、直肠炎、肠道肿瘤等。

• 药物影响:抗生素、抗抑郁药、泻剂等可能引起肠道菌群失调或功能紊乱。

• 内分泌疾病:甲状腺功能亢进、糖尿病等可能影响肠道功能。

四、如何打破“心理-肠道”的恶性循环?

- 调整心态,缓解压力

• 深呼吸与冥想:每天花10-15分钟进行深呼吸或冥想练习,帮助放松身心。

• 适度运动:散步、瑜伽、慢跑等运动可以促进肠道蠕动,缓解焦虑情绪。

• 兴趣爱好:听音乐、绘画、阅读等兴趣爱好可以转移注意力,减轻心理压力。

- 改善生活习惯,促进肠道健康

• 均衡饮食:适量摄入膳食纤维(如蔬菜、水果、全谷物),避免过度食用辛辣油腻食物。

• 规律作息:保持充足的睡眠,避免熬夜,有助于维持肠道正常节律。

• 充足水分:每天饮用1500-2000毫升水,保持大便湿润。

- 寻求专业帮助

• 心理咨询:如果长期处于焦虑、抑郁状态,建议寻求心理咨询师或心理医生的帮助。

• 认知行为疗法(CBT):通过调整思维模式和行为习惯,改善情绪和肠道功能。

• 药物治疗:在医生指导下,使用抗焦虑、抗抑郁药物或调节肠道菌群的药物。

五、关注大便,更要关注内心

大便异常可能是肠道疾病的“信号灯”,也可能是心理状态的“晴雨表”。不要忽视大便的变化,更不要忽视内心的情绪波动。

下一次发现大便异常时,不妨停下来问问自己:“最近我的情绪还好吗?压力是不是太大了?”也许答案会带你走向更健康的身心状态。

你的肠道,值得被温柔对待;你的内心,更需要被认真倾听。

从今天开始,关注大便,更关注内心,用更健康的方式与情绪相处,你值得拥有更自由的身体和更从容的内心。

(作者:娄振山 主任医师 重庆西区医院神经疾病中心 临床心理科)

来源: 重庆市九龙坡区科普创作与传播学会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

重庆市九龙坡区科普创作与传播学会

重庆市九龙坡区科普创作与传播学会