蝙蝠作为夜行性、且飞行能力极强的哺乳动物,其迁徙行为长期以来一直是生态学和动物行为学研究的重要课题。为了深入了解蝙蝠的迁徙路径、栖息地选择以及它们对环境变化的响应,科学家们借助现代科技手段,采用了多种类型的追踪器来进行精细化研究。这些技术提高了数据采集的精度与效率,也为蝙蝠保护提供了科学依据。

一只佩戴着发射器的蝙蝠。(摄影:Maarten Platteeuw)

无线电遥测技术是研究蝙蝠迁徙最早被广泛应用的方法之一。这种方法通过在蝙蝠体表安装微型无线电发射器,借助地面接收器或无人机系统进行实时追踪。例如,在荷兰北海地区的研究中,科学家通过设置密集的接收器网络,不仅能够高精度记录蝙蝠的迁徙路径,还能分析其在风力涡轮机附近的行为模式,从而评估碰撞风险。多点接收系统的引入使得蝙蝠的运动轨迹更加清晰,有效提升了研究的空间解析度。

随着GPS技术的成熟,研究人员始尝试使用微型GPS或GPS-GSM跟踪器,以获取更远距离的蝙蝠迁徙数据。如,在对大夜蝠的研究中,科学家成功记录了该物种从俄罗斯至欧洲的长达2515公里的单次迁徙行程。这类高精度定位系统尤其适用于研究迁徙距离远、飞行路径复杂的蝙蝠种类。由于设备重量的限制,这些技术通常仅适用于中大型的蝙蝠。

为了研究更广泛种群的迁徙行为,科学家还研发了微型GPS标签和内置多种传感器的数据记录器。这些设备能同步记录温度、光照强度和蝙蝠的活动水平,从而帮助科学家揭示如雄性灰蝙蝠在冬季的冬眠及短时飞行等行为模式。这类数据对分析蝙蝠在季节变换中的生理变化及能量策略具有重要意义。

除了直接追踪技术外,声学探测器、热成像技术也在蝙蝠迁徙研究中发挥着不可替代的作用。声学探测器通过分析蝙蝠发出的超声波,建立声学模型,并结合气象数据预测蝙蝠的活动和迁徙趋势。而热成像技术则能在完全无光的条件下捕捉蝙蝠夜间活动的实时图像,尤其适合于研究体型较小、飞行高度低的物种。

雷达技术近年来也被引入到蝙蝠研究领域。以色列的研究团队开发的雷达算法,成功追踪了蝙蝠群体的飞行路径,为大尺度空间范围内的迁徙研究提供了新的技术路径。此外,随着物联网(IoT)技术的快速发展,科学家研发出轻至1.2克的IoT标签,虽然其续航能力和数据传输仍有限,但为未来的小型蝙蝠个体追踪研究打开了新的大门。

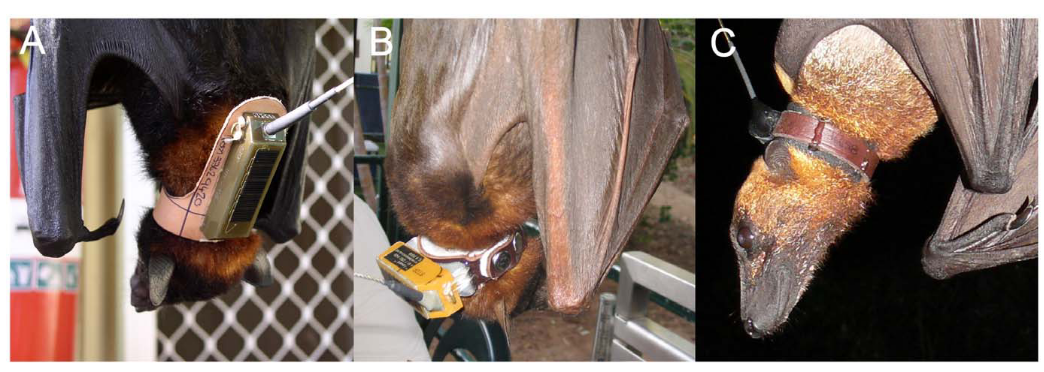

▲上图:三种为蝙蝠设计的项圈示例。A是一个18克重的太阳能PTT佩戴在黑狐蝠(Pteropus alecto)颈部背侧,位于肩胛骨之间并与脊柱轴线平行。B是一个12克重的太阳能PTT佩戴在小红狐蝠(Pteropus scapulatus)颈部背侧,并垂直于脊柱轴线。C是一个22克重的电池供电PTT佩戴在俾斯麦大狐蝠(Pteropus neohibernicus)颈部背侧,并垂直于脊柱轴线。图源:图源:Smith, Craig S., et al.(2011) doi:10.1371/journal.pone.0014696.g001

太阳能动力定位跟踪器(PTT)为远距离追踪提供了另一种可能。此前一个研究发现,对于那些栖息在树冠较高处且密度较低的蝙蝠物种,太阳能PTT在维持电压方面表现更优;而对于那些栖息密度较高且树木较低的物种,则效果不佳。尽管受限于设备重量和环境因素的影响、以及价格可能太贵了,其适用范围尚有限,但对于体型较大的迁徙型蝙蝠种群而言,这种自供能的技术无疑是极具前景的工具。最棒的是长期监测潜力——尤其对于太阳能供电的PTT,如果能够有效充电,可以实现长达数月甚至数年的持续监测,为研究蝙蝠的长期生态变化提供可能。

在被动监测方面,超声波探测器等设备也显示出强大的应用潜力。例如,在美国罗德岛的研究中,科学家利用Pettersson D500X超声波记录器长期追踪蝙蝠的迁徙动态,为分析种群结构变化和栖息地使用提供了高分辨率数据。

与此同时,卫星遥感虽然目前因设备尺寸和重量尚未完全适用于小型蝙蝠,但在研究大型蝙蝠群体的迁徙方向和时间上仍具有不可替代的优势。卫星系统提供全球覆盖,能够追踪蝙蝠进行长达数千公里的迁徙,是研究大规模移动模式的唯一有效手段。而且通过卫星接收数据,无需回收设备即可获取定位信息,大大降低了数据丢失的风险和野外工作的难度。

所以,现代科技——诸如无线电遥测、GPS追踪、声学探测、热成像、雷达技术、IoT设备等多种方法的应用,让科学家不仅能够更准确地描绘蝙蝠的迁徙路径与生态行为,还能更有效地评估人类活动对其栖息地的干扰程度。这些研究成果对于全球范围内蝙蝠种群的保护、风电场布局优化及生物多样性管理都具有重要意义,标志着蝙蝠生态研究正迈入一个更精细、更智能的时代。

另外,“海洋与湿地”(OceanWetlands)小编还注意到现在科学家也用多种技术的组合。比如一个澳大利亚的研究使用了微型VHF发射器与GPS追踪器的组合设备,这些设备重量仅约1.4克,可装载在南长翼蝠个体身上,记录其活动轨迹。VHF发射器能发出高频信号,帮助研究人员在设备脱落后定位和回收;GPS模块则以每小时、每分钟甚至每秒为间隔,记录蝙蝠飞行路径。此外,项目还试验了非商用GPS追踪器,尽管无法与VHF联合使用,需凭目视寻找,但其高频率定位能力可提供更细致的单夜飞行数据。这些设备的使用,为深入了解南长翼蝠的觅食行为和季节性迁徙提供了关键支持。

不过,坏消息是:尽管全球已知的蝙蝠物种接近1490种,但关于它们迁徙行为的研究却仍十分稀少。科学家至今尚未厘清究竟有多少种蝙蝠具备迁徙能力,这一知识空白,也反映出蝙蝠研究在全球生态学领域中的相对滞后,也使得我们在制定保护策略时面临巨大不确定性。希望更多人来关注蝙蝠、研究蝙蝠生物多样性,让它们继续在生命网络中发挥生态系统服务的角色。

本文是“海洋与湿地”平台“蝙蝠保护系列”文。

转发请标注来源。

文 | 王昆山

编辑 | 绿茵

排版 | 绿叶

参考链接略

来源: 海洋与湿地

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国绿发会

中国绿发会