5月22日为国际生物多样性日。第三届「以诗之名·让珍稀被珍惜」红山动物园专场活动再次携手《诗刊》社与CM公益传播,以及朱嬴椿工作室、人间动物园艺术计划、世界资源研究所,为珍稀物种写诗,用诗意点燃善意。

诗人蓝蓝、臧棣、张执浩、津渡、书籍设计师朱嬴椿、诗刊社编辑部副主任彭敏等嘉宾助阵本次活动。通过诗歌与自然的跨界融合,为公众呈现了一场充满人文温度与科技创新的生态盛宴。活动吸引了众多市民、学生、诗人及环保人士参与,线上线下联动,共同传递"万物共生,诗意守护"的生态理念。

PART 01.

以诗为名,如约而至~

5月22日上午9:30,随着独立唱作人“三福先生”为我们奏响了自然的韵律,“以诗之名·让珍稀被珍惜”生物多样性保护主题诗会正式开始!

活动特邀南京电视台知名主播徐子涵主持。

百兽之王沈园长为诗会致辞,感谢各界对保护事业的支持,并简单介绍了红山动物园在保护本土动物、城市生态调查及与自然保护区合作方面的努力。红山动物园创建了自然友好品牌“森灵野集”,希望倡导、鼓励低碳、绿色、环保、可持续的生活方式和消费方式,和更多的人一起关注我们的地球,用行动来进行保护。

沈园长希望以生物多样性日主题诗会,用诗歌的方式表达我们的所思所感,从共情到行动,以实际行动为珍稀动植物撑起保护伞。

诗刊社编辑部副主任彭敏用风趣幽默的语言发表了热情洋溢的致辞。彭敏提及自“以诗之名·让珍稀被珍惜”这个活动举办三届以来,汇聚了众多明星、诗人和公众的力量,推动了珍稀物种保护和诗歌传播的结合。他期望通过诗歌、珍稀物种和红山动物园的三方联动能够让更多人关注珍稀物种,为生态保护和文学传播开辟了新路径。

自然的诗意、荒野的歌声,同频共振,谱成一首首珍稀的诗歌。与自然万物和谐共生的善意与期许,变成文字、化作诗句来到这里......他们或用稚嫩的童声,或用青春的热情,或用内心的温柔,与大家共享诗歌的魅力。

来自南京市科利华小学的张玖儿和侯书文两位小朋友分别朗诵了自己创作的诗歌。张玖儿的诗通过童趣盎然的意象和细腻的观察,展现了小朋友和动物之间纯真而深刻的对望;侯书文的诗则以红山森林动物园的夜晚为背景,描述了树懒、长颈鹿、猫头鹰等动物的奇妙画面。两位小朋友的朗诵充满童趣和想象力,展现了孩子们对自然和生物多样性的独特感悟,让我们也从孩子的视角与生命对话。

南京传媒学院的志愿者刘燕和南京林业大学的研究生徐思雨作为诗歌大赛获奖者朗诵了各自创作的诗歌。刘燕的《红山动物园的“女王陛下”和她的毛茸茸王国》以红山动物园的细尾獴为灵感,用生动的语言描绘了它们的可爱习性和女王般的威严。徐思雨的《雾霭与名录》则通过三个递进式章节,构建了一幅自然、人类与救赎相互纠缠的精神图景。两位创作者分别从亲身经历和文学兴趣出发,通过诗歌传递了对生物多样性的热爱与呼吁,展现了不同视角下的自然关怀。

红山动物园保育员黄寒朗诵了蓝蓝的诗歌——《写在红山动物园》;潘舜朗诵了龚学敏的诗歌——《动物园,一种叫做红山的生态叙述》。

黄寒通过诗歌《在恐惧与爱慕之间》阐述了人与自然的关系,强调应以爱与理解取代恐惧,并以狼为例,指出狼是注重家庭关系的群居动物,与人类有深厚渊源。潘舜则从诗歌中感受到生态多样性的重要性,以亚洲象和白鹭为例,说明自然界中不同物种可以和谐共存。两位饲养员结合自身工作经历,呼吁大家以平等、敬畏之心对待动物。

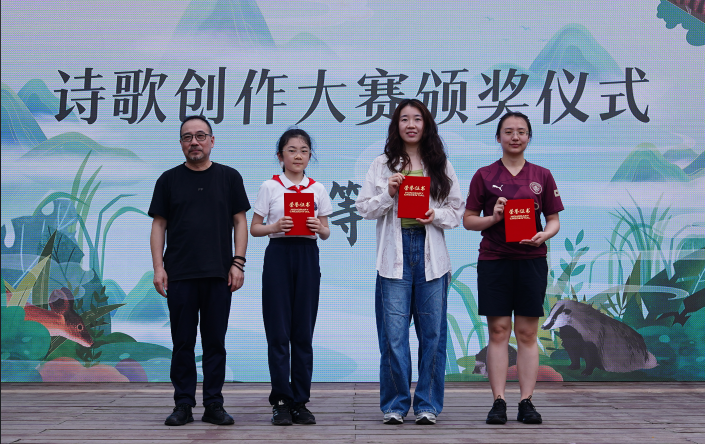

第三届“以诗之名·让珍稀被珍惜”红山动物园专场诗歌创作大赛得到了许多公众的积极响应,我们共收到了来自全国各地752份诗歌投稿,涌现了诸多优秀的作品。

一等奖

刘燕 《春日盲盒》

二等奖

吴陈岑的《在动物园里做梦》、印特尔的《细尾獴观察日记》和葛洛言的《倒树的秘密》

三等奖

吴佳臻的《星星动物园的邀请函》、王锦凡的《四年级的野花园》、侯书文的《红山月光曲》、徐浩哲的《与自然的悄悄话》、喻佳的《昆虫旅馆》、小欧欧的《诗是小鸟嘴里的果子》和徐思雨《雾霭与名录》

优秀奖

汪琪的《候鸟迁徙笔记》、高紫馨的《红山童话世界》、汪笑羽的《珍稀童话》等共30个优秀作品

特别组织奖

本次大赛能收到众多作品,能获得如此多的优秀作品,与各单位的积极组织参与是分不开的。获得特别组织奖的单位有南京市成贤街小学、南京市科利华小学、东南大学、南京市同仁小学以及南京农业大学实验小学。

在5月22日生物多样性日活动的主题沙龙环节中,五位重量级嘉宾——北京大学中国诗歌研究院研究员臧棣、文学作家张执浩、书籍设计师朱赢椿、散文家津渡、诗刊社编辑部副主任彭敏,围绕“诗歌与生物多样性保护”展开深度对话。

作为书籍设计师,朱赢椿老师表达了应摒弃以人类为中心的观察方式,用平等视角来呈现自然的理念。通过微观叙事,如一棵树、一只熊,来替代宏大主题,使生态关怀更具感染力和真实性;用文学化表达和跨界融合来传递自然保护理念。朱老师说:“要关注如蛇一类的"非明星动物",通过为边缘物种发声来拓宽公众的生态认知维度,将‘恐惧转化为爱的认知通道’。”

朱赢椿老师还提出了动物与人类存在天然的诗性共鸣,以"虫子写诗"等创意活动激发儿童用想象力和本能感知自然。这种互动既是对生命诗意的解码,也是生态教育的创新实践。

臧棣老师为现场的观众们朗诵了他特意为红山动物园创的诗,里面提到了很多红山的动物朋友们,对动物的神态都有细致的刻画。

臧棣老师说:“来到红山他觉得这里的动物是把这里当成家,释放着它们生命的本能。而我们和动物相处不仅仅是在看它们,更多的是享受跟动物共存的气息。”

张执浩老师认为最好的自然诗不是关于自然的诗,而是以诗为媒介,重建人与自然的关系。诗歌的过程就是一种对话,一种自我审视。

中华文明最重要的特征之一就是人与自然和谐相处。当我们在现在这个时代重新提起来田园甚至家园意识的时候最重要的是呈现出人与自然、人与植物之间单纯的情感。

津渡老师因生活在华东最大候鸟迁徙地,出于对鸟类等动物的热爱,历时近十年起早贪黑、风雨无阻地观察鸟类,创作了《鸟的光阴》一书。在红山动物园,他感受到动物被科学保护的良好状态,由此引发对 “人与动物同为地球主人,应珍惜生命、挖掘热爱” 的思考。

他认为人在基本生存和工作之外,需以热爱作为精神寄托,通过投入时间专心做事来尊重生命、追求内心自由,这也是他持续观察自然、阅读写作的动力。

中国诗歌与动物关系紧密,从最早的《弹歌》到飞花令中大量含动物的诗词皆可体现。其中猿猴是高频出现的动物,其凄厉叫声在不同情境下能反衬诗人不同心情,如白居易被贬时借 “猿哀鸣” 抒愁,李白遇大赦以 “猿声啼不住” 衬喜悦。更特别的是,李白不仅善写动物,还曾 “养奇禽千计”,展现出对动物的特殊情结。

彭敏希望每位来到红山动物园的参观者,都能将动物身上的精气神汲取于心,融入火热的生活浪潮,注入拼搏奋进的青春征程。

所有的文字最终都要化作行动的力量,而行动,就从此刻开始。

仪式的最后,所有嘉宾来到了北门湖草坪,一同见证一只经救助后康复的喜鹊重回自然,开启它新的生活篇章。随着喜鹊的身影消失在视野中,2025年"5.22国际生物多样性日"红山森林动物园专场活动也圆满落幕。希望这个充满希望的瞬间,将长久地留在每位参与者的记忆中,化作保护生物多样性的持久动力。

PART 02.

原来科技和诗歌还能这样玩!

“以诗之名 · 让珍稀被珍惜”生物多样性保护主题活动现场举办了诗歌作品展,展示了诗人们为红山创作的诗,以及本次诗歌创作大赛征集到的优美诗歌作品。

最吸睛的还当属NFC科技自然体验区!充满自然气息的手工作品上挂满了NFC卡片。

自然手工艺术展

NFC互动区

把手机贴近展板,"唰"地一声——耳边便响起虫鸣、鸟叫、虎啸、猿啼.….那是亿万年来大自然谱写的生命之歌,一首关于演化、生存与和谐的壮丽史诗。

现场还为游客们准备了充满了自然气息的树叶,游客们拿起彩笔,瞬间开启天马行空的创作模式!

当科技传感器遇见诗歌韵律,当树皮纹理碰撞生态哲思,这场活动就像给城市施了魔法——让大家停下脚步,耳机里播放的不再是流行乐,而是此起彼伏的蛙声蝉鸣~

PART 03.

与诗童行,与你同行

为打造全民参与的生物多样性保护盛事,本次活动采用线上征集与线下体验相结合的立体化参与模式,让保护行动突破时空限制,真正走进公众生活。线上,通过微信公众号、小红书、微博等平台发起“自然诗歌创作大赛”。

线下开展了“与诗歌童行”活动。5月18日,于红山动物园内为15位小学生带来生物多样性保护科普与诗歌创作的双重学习与创作。

在诗人蓝蓝和科普老师高原的带领下,深度探访本土物种保育区、狼馆、中国猫科馆等本土动物场馆,一路上认识多彩生命,深入了解生物多样性的生态价值,学习生物多样性保护的行动指南,感受大自然的神奇与魅力。参观结束后,蓝蓝老师以“自然中的诗意”为主题,引导孩子们将所见所闻转化为诗歌,让孩子们尽情挥洒创意,书写属于自己的诗歌篇章。

蓝蓝老师逐一点评,称赞孩子们的诗句“充满灵性”。“孩子们没有被固定的思维,他们是最自由的,他们的诗歌中会有很多惊喜和意想不到的收获。读完,我也有所震撼。”蓝蓝认为,好的童诗要有童趣、童真,文字要有感染力,能体现对事物的思索与新发现。此外,写诗需要采风,到动物园这类地方与自然、动物亲密接触可获取灵感,刺激想象力。

用诗歌记录自然,用行动守护未来。这场充满诗意的旅程,或许正是改变的开始。

来源: 南京市红山森林动物园

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

南京市红山森林动物园

南京市红山森林动物园