想象一下,你的身体里有一座“隐形火场”——它不是燃烧的明火,而是一种持续的低烈度炎症。这种炎症会释放出特殊的化学信号,像肥料一样滋养着潜伏的癌细胞。据统计,全球约25%的癌症与慢性炎症直接相关(Nature Reviews Cancer,2023)。而近年来的研究揭示,一种名为“间充质干细胞”(MSCs)的特殊细胞,不仅能精准扑灭这些“炎症之火”,还可能从根本上切断癌症的生长命脉。

一、慢性炎症:癌症的“幕后推手”

1. 从发炎到癌变的危险链条

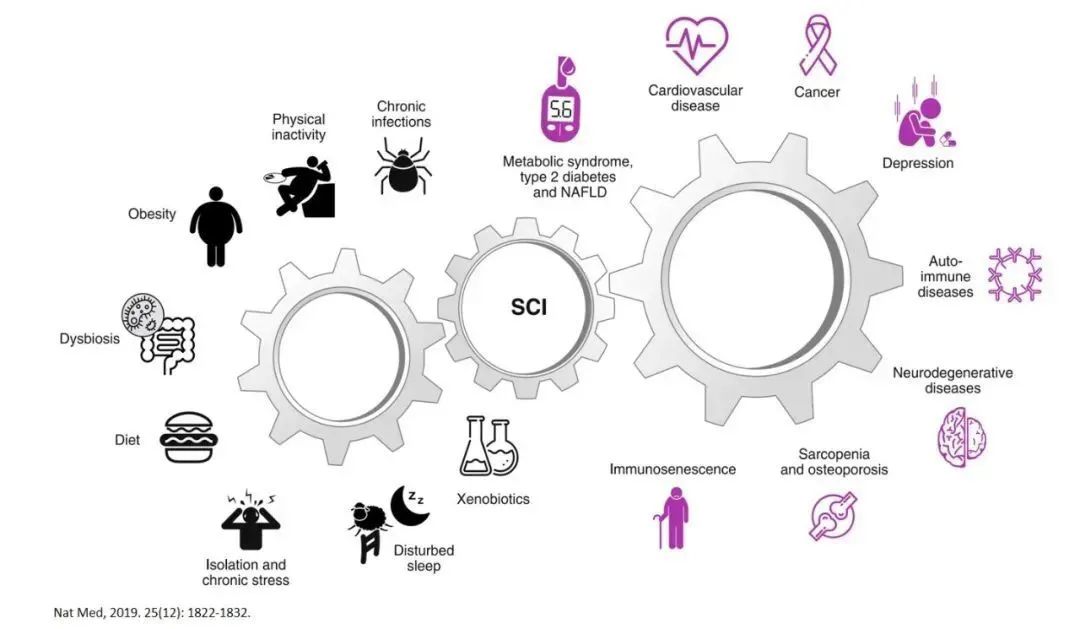

慢性炎症本身是人体对抗感染或损伤的防御机制,但如果炎症长期无法消退(如肝炎、胃炎、肠炎),就会成为癌变的“催化剂”:

炎症因子“助攻”癌细胞:TNF-α、IL-6等炎症因子会刺激细胞异常增殖,同时抑制免疫系统的监视功能。例如,在肝癌中,IL-6可使正常肝细胞DNA修复能力下降80%(Cell,2021)。 打造“癌变友好”微环境:炎症区域大量产生的活性氧(ROS)会破坏细胞DNA,而新生的紊乱血管则为癌细胞提供养分。

2. 癌症与炎症的“共生关系”

临床数据显示:

胃癌:幽门螺杆菌引发的慢性胃炎患者,胃癌风险增加6倍; 肝癌:乙肝病毒导致的肝硬化患者中,每年有3%-5%发展为肝癌; 结直肠癌:溃疡性结肠炎患者10年癌变率高达30%。

炎症与癌症的关联如此紧密,以至于科学家提出了“炎癌转化”理论——抗癌的关键之一,就是控制住这团“隐形火焰”。

二、间充质干细胞:人体的“智能消防队”

间充质干细胞(MSCs)存在于骨髓、脂肪、脐带等组织中,它们虽不具备造血功能,却拥有两大“超能力”:抗炎修复与免疫调节。

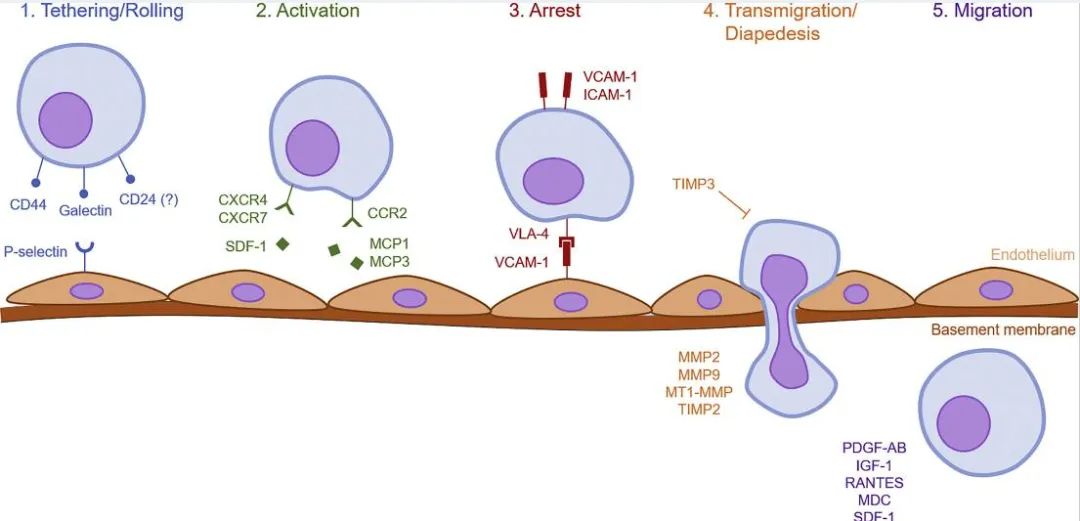

1. 精准定位:炎症的“GPS导航”

MSCs能敏锐感知炎症信号(如IFN-γ、TNF-α),并通过表面受体锁定目标区域。动物实验显示,静脉注射的MSCs在48小时内,90%以上会聚集到炎症部位。

2. 三重灭火机制

分泌抗炎因子:MSCs释放的TSG-6、PGE2等物质,能直接中和促炎因子。在类风湿关节炎模型中,MSCs可使关节液中IL-1β水平下降70%。 重塑免疫平衡: 抑制“纵火犯”:降低Th17细胞(分泌IL-17等促炎因子)活性; 激活“消防员”:促进调节性T细胞(Treg)增殖,后者能平息过度免疫反应。 修复受损组织:通过分泌VEGF、FGF等生长因子,修复被炎症破坏的黏膜屏障和血管网络,切断癌细胞的“补给线”。

3. 智能调控:从“灭火”到“重建”

MSCs的独特之处在于其“环境响应性”:在急性炎症期,它们优先抑制免疫风暴;当炎症消退后,则转向组织修复。这种动态调节避免了传统抗炎药“一刀切”导致的免疫力低下问题。

三、临床突破:从实验室到抗癌战场

1. 炎症性肠病:阻断癌前病变

在克罗恩病临床试验中,患者接受脐带来源MSCs输注后:

肠道溃疡愈合率从传统治疗的40%提升至75%; 黏膜中促癌因子COX-2表达量降低60%(Gastroenterology,2023)。

2. 肝癌防治:改写“肝炎-肝硬化-肝癌”进程

上海东方肝胆外科医院的临床试验显示,肝硬化患者联合MSCs治疗6个月后:

肝脏炎症评分(ALT、AST)下降50%; 血清AFP(肝癌标志物)异常率减少35%。

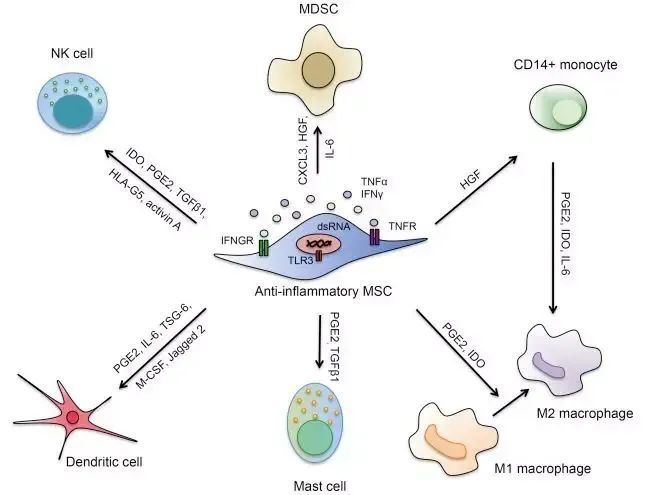

3. 乳腺癌:破解“炎性微环境”

美国MD Anderson癌症中心的最新研究发现,MSCs能通过以下途径抑制乳腺癌转移:

将肿瘤相关巨噬细胞从促癌的M2型逆转为抑癌的M1型;

使肿瘤血管正常化,化疗药物渗透率提高3倍。

结语:改写抗癌规则的“治本之策”

当我们用抗生素对抗感染、用化疗杀死癌细胞时,间充质干细胞提供了一种更接近疾病本质的策略——修复人体自身的抗炎与免疫平衡系统。虽然这条路仍需攻坚克难,但每一次MSCs在炎症战场上熄灭的“火苗”,都可能意味着一个癌症高风险个体的命运被改写。正如《科学》杂志所言:“控制炎症,或许是21世纪最值得期待的抗癌革命。”

免责声明:内容来源于网络,版权归原作者所有。本文为科普性知识,仅作信息交流之目的,不做商业用途,如涉及作品内容、版权和其它问题,请联系我们删除。

来源: 内容来源于网络

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

郑大干细胞库

郑大干细胞库