海洋测绘是发展海洋事业和保证海上航行的重要工作,其成果广泛应用于国防建设、国民经济建设和科学研究的各个方面。新中国成立76年来,海洋测绘事业从小到大、从弱到强,取得了辉煌的成就。这些测绘成果覆盖了我国18000多千米的大陆岸线、14000千米的岛屿岸线、6500多个岛屿和300多万平方千米的管辖海域。

新中国的海洋测绘事业开展最早的是海军的测绘力量。

1956年海司海道测量部由上海迁至天津市解放北路230号,制图处一并迁往。1959年11月,海司海道测量部改称海司航海保证部。考虑到塘沽独特的地理优势和海军海洋测绘工作发展需要,经海军首长同意批准,1960年,以海司航海保证部制图处测绘科为基础,组建制图大队,由天津市区迁往该旧址。

国家海洋局建局初期的办公大楼(东长安街31号)

1950 年9 月,初步形成交通部历史上第—个比较健全的组织机构,对全国交通发展进行统筹管理。

原地质矿产部、中国海洋石油总公司、水利部的有关单位以及沿海各省、自治区、直辖市测绘局,根据海洋工程开发需要,也完成了部分海洋或沿海地区的测量工作。

一 、开创与起步

新中国的海洋测绘事业是从1949年初开始起步的。

▲人民海军的第一支部队——华东区海军(后改称华东军区海军)在江苏泰州白马庙的王姓地主木楼上诞生了。

▲关于张爱萍等任命的命令

1949年4月,我军强渡长江天险,在苏北白马庙成立了华东区海军。

随后在5月26日,我海军接管了原国民党海军海道测量局,成立了华东军区海军海道测量局,设测量、制图、潮汐、海事等科室。

华东军区海军海道测量局的成立,标志着新中国海洋测绘事业的开始。

华东军区海军海道测量局成立后,人员资料奇缺,设备极少。当时只有海洋测绘技术人员 30人,印刷工人10人,绘图用具、海图和书籍非常之少。

在这种极端困难的情况下,海道测量局又组建了海道测量队和铅印厂,华东海军和上海市军管会及时为海道测量局调拨人员、船艇和仪器、器材,海测人员克服重重困难开展航道测量、赶制航海图书。

海测部队克服困难,因陋就简,利用小舢舨、水铊、六分仪、经纬仪、平板仪等简易的测量工具,在作战海区开展航道检测,赶制航海图书,为人民解放军解放沿海岛屿和舰船作战提供保障。于1949年6月14日发布了第一期航海通告,赶制出了长江口、广州及福建沿海部分海区水深图;紧接着在舟山、福建沿海海区,冒着枪林弹雨的危险,踏波破浪开辟新航道和锚地,为我作战舰艇的航行安全、驻泊等提供了准确的海区地理资料。

此后经过几年的发展,海军的测绘力量得到了很大增强。1951年2月,华东军区海军海道测量局更名为海军司令部海道测量局。

二、抗美援朝和解放一江山岛

在抗美援朝的斗争中,海测部队为入朝作战部队排除朝鲜西海岸清川江附近水域的水雷、岸炮阵地、鸭绿江大桥至水定岛航运水域提供了测绘保障。

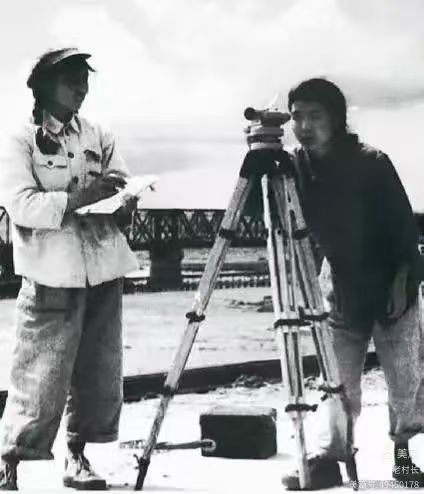

▲图为1952年9月,解放军测绘学校女学员在朝鲜清川江铁路大桥进行水准测量。

在解放一江山岛、上、下大陈岛海战等作战中为我军准确提供了潮汐、潮流、水深、底质和航行障碍物资料,为战斗的胜利做出了贡献。

浙东前指指挥员研究制订三军协同作战计划

1955年1月,一江山岛渡海登陆作战——抢占攻击阵位。

三、空前发展

1953年7月,海军司令部海道测量局扩建为海道测量部,遵照周恩来总理的批示,海军各级海道测量机关,接收了交通部设在全国各海区的海务机构,并于 1953年至 1957年相继组建了海测部海道测量船大队、青岛基地海道测量船大队、旅顺基地海道测量船大队、海司海道测量大队和海道测量训练大队等5个团级海测勤务与训练部队,成立了5个海道测量区和 7个海道测量段。海洋基础测绘队伍迅速壮大。

1953年,哈尔滨军事工程学院设立海道测量科,这是我国有史以来在高等院校设置海道测量专业的开端。

四、海洋测量技术

航海图采用墨卡托投影,其他图有采用高斯投影的。1954年起采用新测资料编制江河图集。

1950—1956年,间虽然测图125幅,测深里程6.2万千米,但总的看来,还只是在主要港湾和航行区域进行的临时性、突击性工作,缺乏统一规划和严格的精度要求。未能改变海区资料残缺不全和海图上存在着的“疑存”“概位”和空白的情况。

信息来源:

1.翟国君、黄谟涛.我国海洋测绘发展历程[J].海洋测绘,2009,29(04):74-81

2.伍博闻、林友欣.【图鉴】回望百年运输 奋进活力中国.中国交通报,2021-07-09

3.1949年,人民海军在炮火中诞生(下).香山革命纪念馆,2024-04-24

4.这74张图,太震撼了!.新华网,2023-04-23

来源: “海洋档案”公众号

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

海洋档案

海洋档案