在现代医学中,神经外科手术常常面临着诸多挑战,而神经导航手术技术的出现,宛如黑暗中的一道曙光,为脑部疾病的治疗带来了前所未有的精准与希望。下面我们通过甲乙双方的对话一起来了解这神奇的神经导航手术吧!

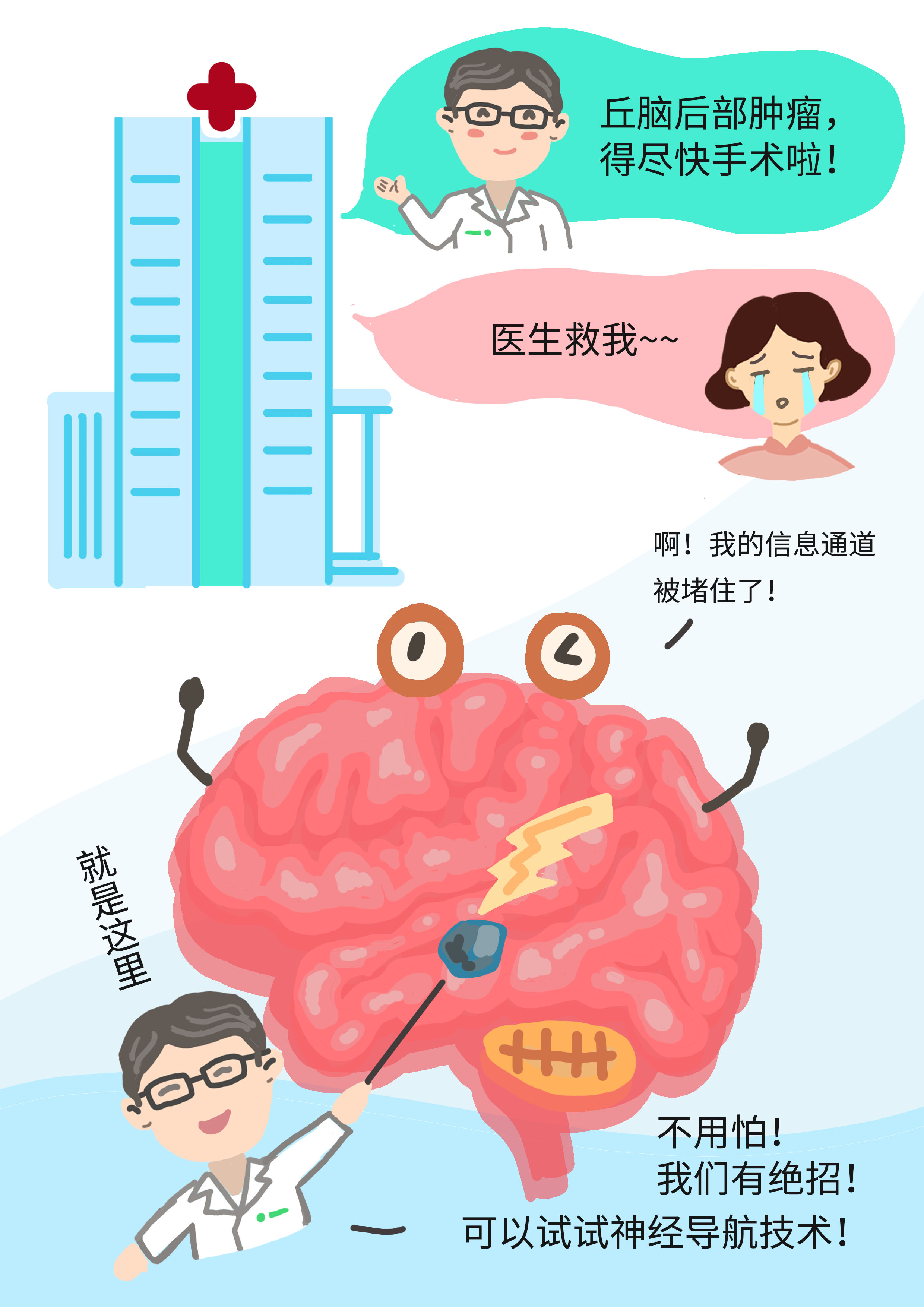

甲:我需要做脑部手术,据说肿瘤位置不好,手术风险大,还不容易切干净。复发、手术各种并发症…..我太害怕了,你是医生,帮帮我!

乙:好呀!我给你介绍一项神经导航手术技术

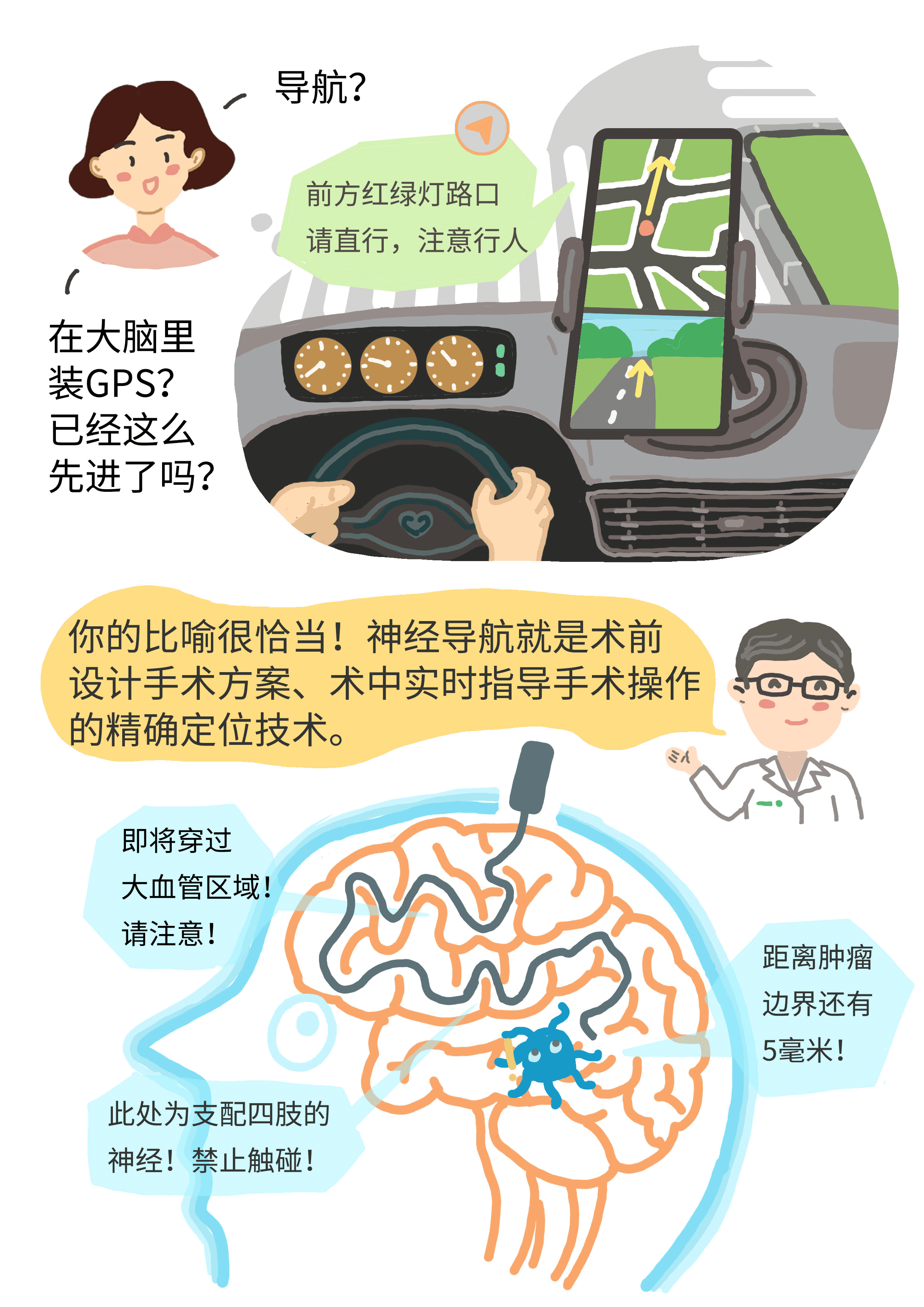

甲:神经导航?在脑子里开车?

乙:你的比喻很恰当!是和开车导航类似的技术。

我们开车到陌生的地方去,怎么办呢?只需要拿一部手机,打开导航地图,就会有语音提示走哪一条路最短,哪一条路收费少,哪一条路拥堵等。

神经导航也需要一个人脑的地图——头部的三位立体图,一个接收器——手术探头,按照提示,手术刀就会顺利避开有风险的血管和神经,以最短和最安全的途径到达肿瘤部位,完整切除肿瘤啦。

交通导航系统使用地图数据和交通信息来规划从起点到终点的最佳路线,语音和图像提示。

神经导航需要的是病人大脑的三维立体图指导手术刀避开风险的血管神经和组织,以最短的路径到达肿瘤部位,也可以用语音和电脑图像提示。

甲:哦,这样的手术好像更安全,那怎么得到我的大脑地图呢?

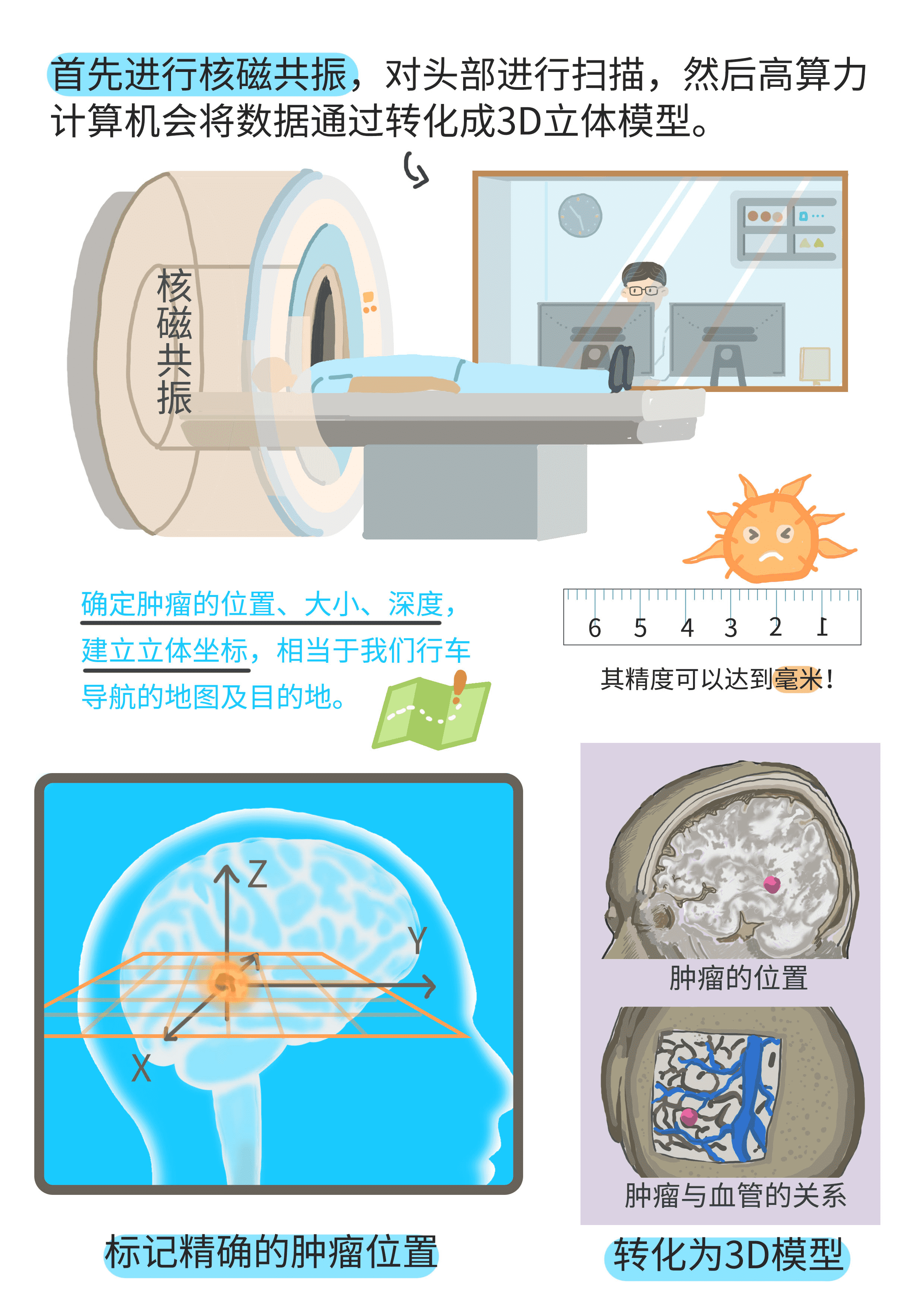

乙:患者需接受先进的核磁共振(MRI)或计算机断层扫描(CT)检查。MRI 能够清晰地显示大脑软组织的细微结构,而 CT 则对骨骼等硬组织成像效果更佳。

通过这两种检查方式,从不同角度获取患者大脑的影像数据,就如同从多个视角为大脑拍摄照片。

这些海量的影像数据随后被传输至高性能计算机。计算机如同一位超级画师,凭借其强大的算力,将二维的影像数据精心转化为三维立体模型。在这个过程中,每一个像素的信息都被精准分析和处理,最终构建出一个栩栩如生、精度可达毫米级别的大脑模型。这个模型不仅清晰呈现大脑的解剖结构,包括脑回、脑沟、脑室等,还能精确显示肿瘤的位置、大小、形状,以及其与周围血管、神经等重要组织的错综复杂关系,为手术提供了详尽且精准的 “地图”。

甲:原来是这样!有了图像就知道我的肿瘤在哪里,你们就可以制定治疗方案了!

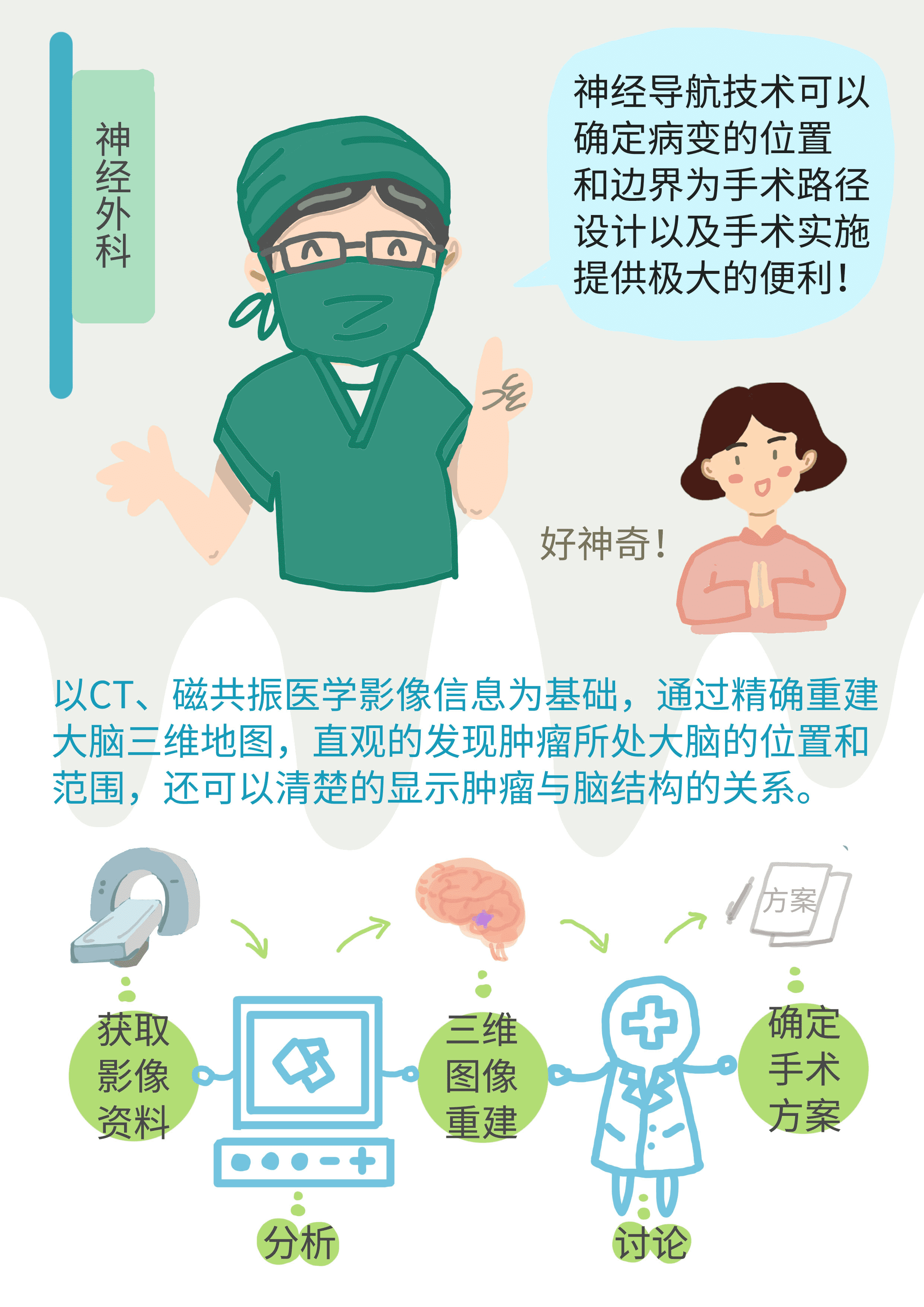

乙:你说的很对,大脑构造紧密复杂,有时候肿瘤的位置又很刁钻,周围血管神经错综复杂,手术难度极大。有了地图医生在术前可详细规划手术路径,避开了风险区域,完整地切除肿瘤。

甲:这回好了,有地图,有计划,那手术中又怎么实时定位呢?

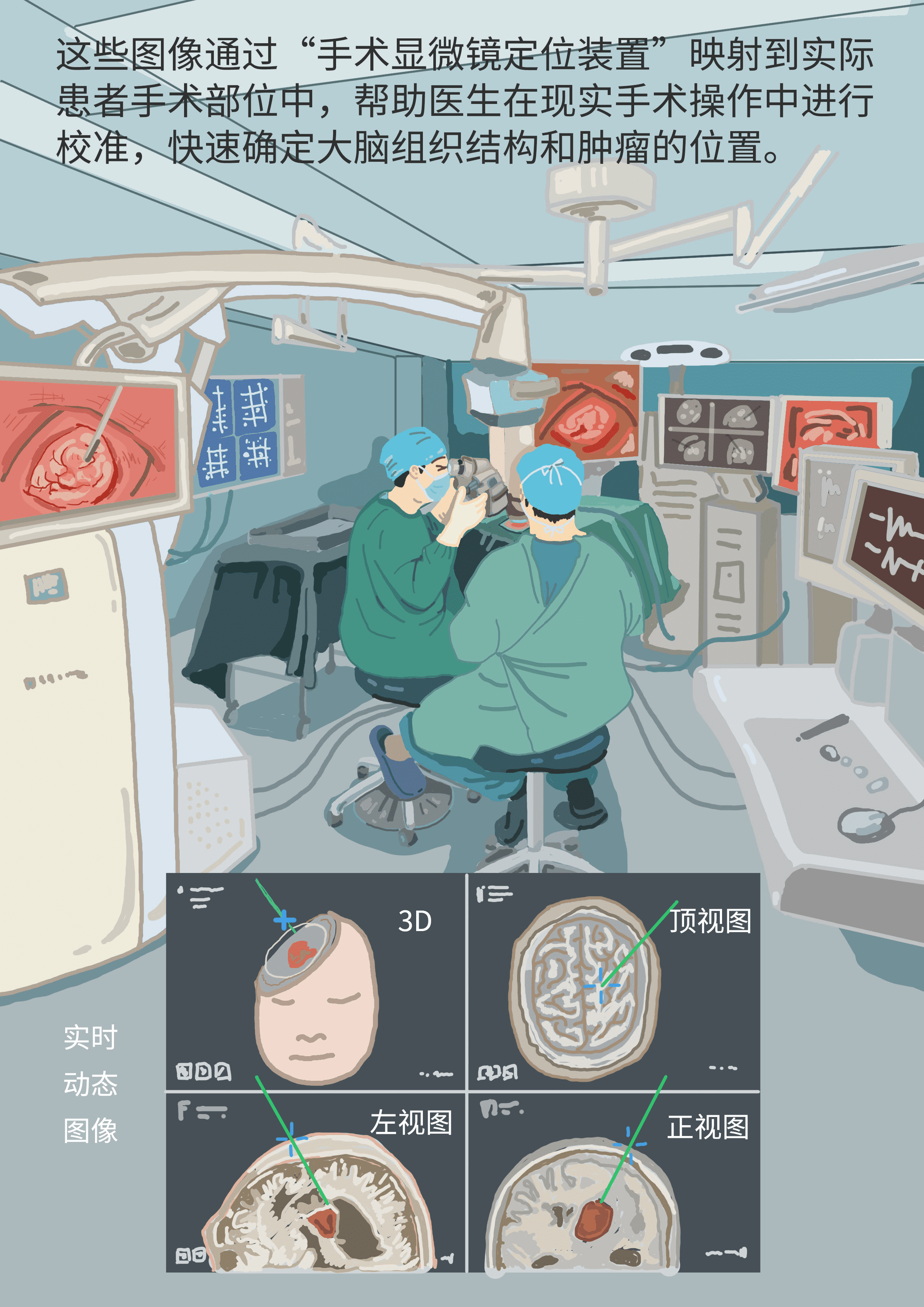

乙:该系统在手术上有指明手术路径经过的组织、血管的名称及离一些重要结构和大血管的距离,能确定病灶的三维位置,从而有助于术前制定手术计划,确定手术路径,术中为医生提供实时数据。

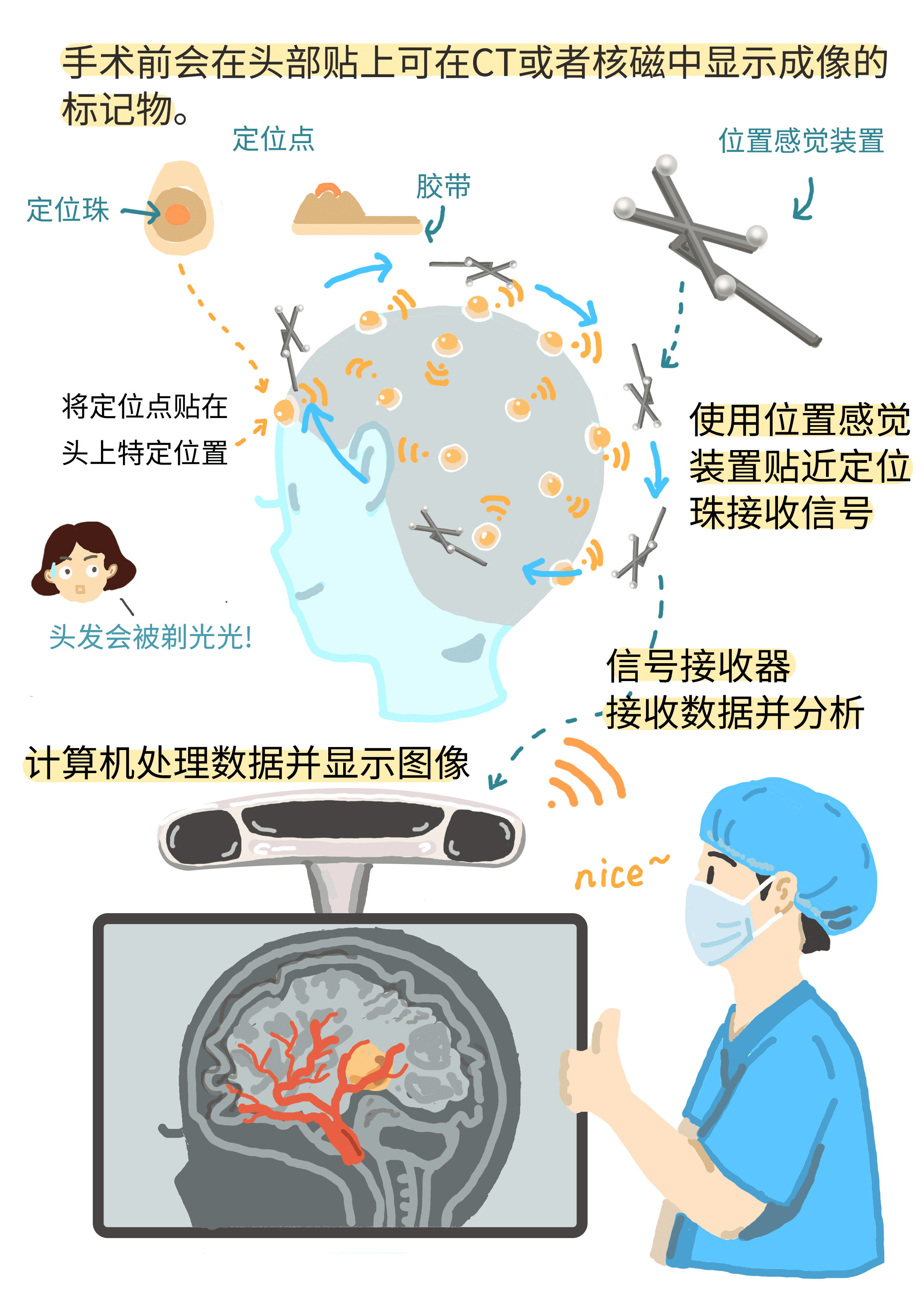

开车导航需要5个以上卫星信号进行位置定位,手机是电磁信号接收器。神经导航手术是4个以上的贴在体表的贴片定位,探头是信号接收器。

手术开始前,患者头部会贴上多个特殊的定位贴片,这些贴片如同在大脑周围布置的微型信号基站。它们能够发射出特定频率的信号,与手术探头(信号接收器)协同工作。

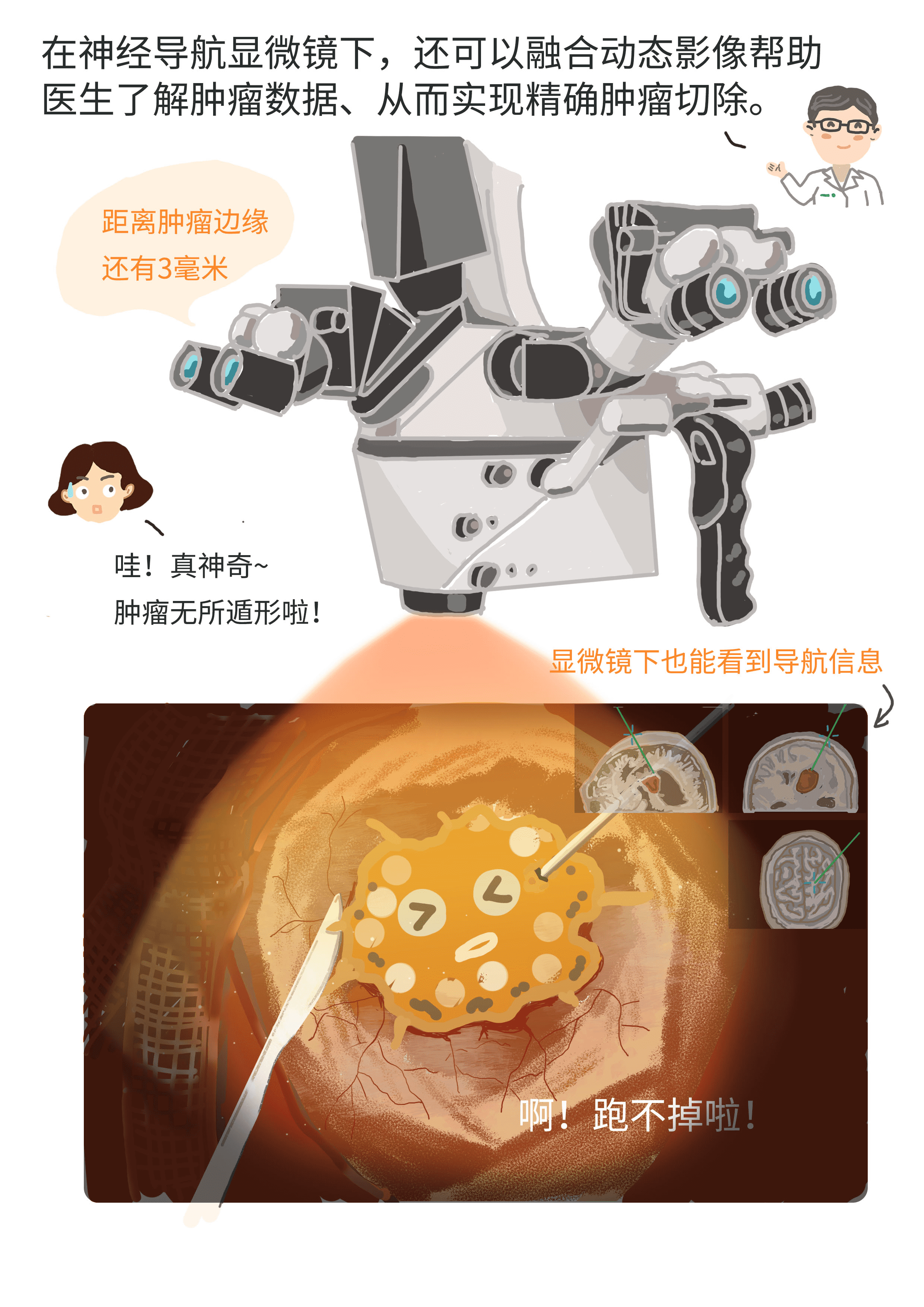

手术医生手持探针进入手术区域,此时,探针就像一个精准的探测器,它不断接收来自定位贴片的信号,并将自身的位置信息实时传输给导航系统。导航系统则像一个精密的指挥中心,迅速将探针的位置与术前构建的三维模型进行匹配。 电脑屏幕上会实时显示探针在三维模型中的位置,同时,语音提示系统也会及时发声,告知医生探针与肿瘤边缘、重要血管、神经等结构的距离。例如,当探针靠近重要血管时,系统会发出 “滴滴”提示,同时在屏幕上以醒目的颜色标记出血管的位置和探针与血管的相对关系。这样,医生就能在手术过程中精准地掌握探针的位置,确保手术器械始终沿着安全、准确的路径向肿瘤部位推进。

目前还有能在手术过程中透视体内淋巴结、血管等组织的手术“导航”系统,在手术时利用该系统,可借助彩色图像清晰地观测上述组织的状态。

甲:哦,我还是有些担心,这种手术对大脑影响大不?

乙:常规对大脑的手术 ,视野很小,脑外科手术中的轻微错误可引起严重的后遗症。为确保准确性,手术的切口往往比较大,大多依赖于医生的个人经验。但是,经过神经导航的精准定位,电脑画面上会将病灶及正常脑结构一一显示出来。有一幅“实时显现”的脑部结构显示图,手术刀在探针指引下,就能安全地一步步逼近肿瘤,确保万无一失。

临床试验表明,采用导航技术后,手术的定位精度可以从厘米级变为毫米级,导航精度的平均值小于2毫米。

甲:那我就放心啦!

术中导航技术是医生的“第三只眼”,目前已经被广泛应用在骨科、脑科、胸外科、内镜科、心脏外科等,使医生对手术器械相和病人解剖结构的位置一目了然,高端的CT、磁共振带有三维定位功能,导航系统可对其数据进行矢量化加工,可自动识别图像中组织的名称,实现真正意义上的三维导航。医生手中的探针指向哪里,就可以明确哪里是否已经到达肿瘤边缘,探针目标位置是不是重要组织,是否需要避开。使手术更快速、更精确、更安全。

这种技术还可以应用在术前模拟手术,可使临床医生做到心中有数,减少手术中的失误。还可用于培训年青医生,医学院的课堂教学等。医学与工学的交叉,让现代的科技也能更多地为人类健康服务,是未来发展的方向。

相信在未来,随着技术的不断进步和完善,这种技术将在治疗中发挥更加重要的作用,为人类的健康事业做出更大的贡献。我们期待着这一天的早日到来,让更多患者受益于这项神奇的技术,重新拥抱健康、美好的生活。

作者:邹韵、杨宇红

来源: 中国科普作家协会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国科普作家协会

中国科普作家协会