如果把地球气候比作一部宏大的交响乐,东亚季风无疑是其中最澎湃的乐章之一。它的每一次“呼吸”都牵动着亚洲数亿人的生产与生活。然而,这场跨越千年的气候交响乐中,隐藏着怎样的周期性密码?火山喷发、海温波动,以及人类活动的痕迹,又如何悄然地改写季风的旋律?西安交通大学程海教授团队的最新研究,为我们揭开了东亚季风年代际变率的“基因图谱”。

亚洲季风的年代际变率作为较长时段气候平均态的关键波动和亚洲季风月-年际变率的重要背景,是预测中长期亚洲季风气候的重要基础,其演变规律和动力学机制的研究关乎国家中长期发展决策的需求和亚洲季风区的环境、经济和社会发展,也是国际气候研究的前沿科学问题。

近日,西安交通大学全球环境变化研究院程海教授团队在**《科学通报》**发表了题为“过去东亚季风年代际气候变率:特征与机制”的长篇综述文章。该文回顾了器测时期、历史时期和“深时”等不同时期东亚夏季风年代际变率的演变特征,集成了北大西洋年代际变率(AMV)、太平洋年代际变率(PDV)等气候内部变率和火山活动、太阳辐射、人类活动等外强迫对东亚夏季风年代际变率的影响机制。同时对该领域当前亟待解决的问题和未来的研究方向进行了总结和展望。

文章首先综合现代观测、代用资料重建(历史文献、树轮、湖泊沉积与石笋)和气候模式模拟资料,论述了过去不同时期(器测时期、历史时期以及“深时”)东亚夏季风年代际变率的演变特征。重建和模拟结果表明,过去千年东亚夏季风变化呈现与过去百年器测记录相一致的年代际变化特征,以20~30 年和60~80 年准周期为主导。其中,历史文献、树轮和湖泊沉积记录呈现的周期特征具有明显的空间差异,体现了东亚季风降水的空间差异性特征。而东亚季风区石笋的周期特征呈现显著的空间一致性,反映了东亚夏季风的环流特性,在大尺度上具有广泛的一致性。这一周期特征与AMV和PDV的主导周期基本一致,表明AMV和PDV对东亚夏季风年代际变率的潜在影响。

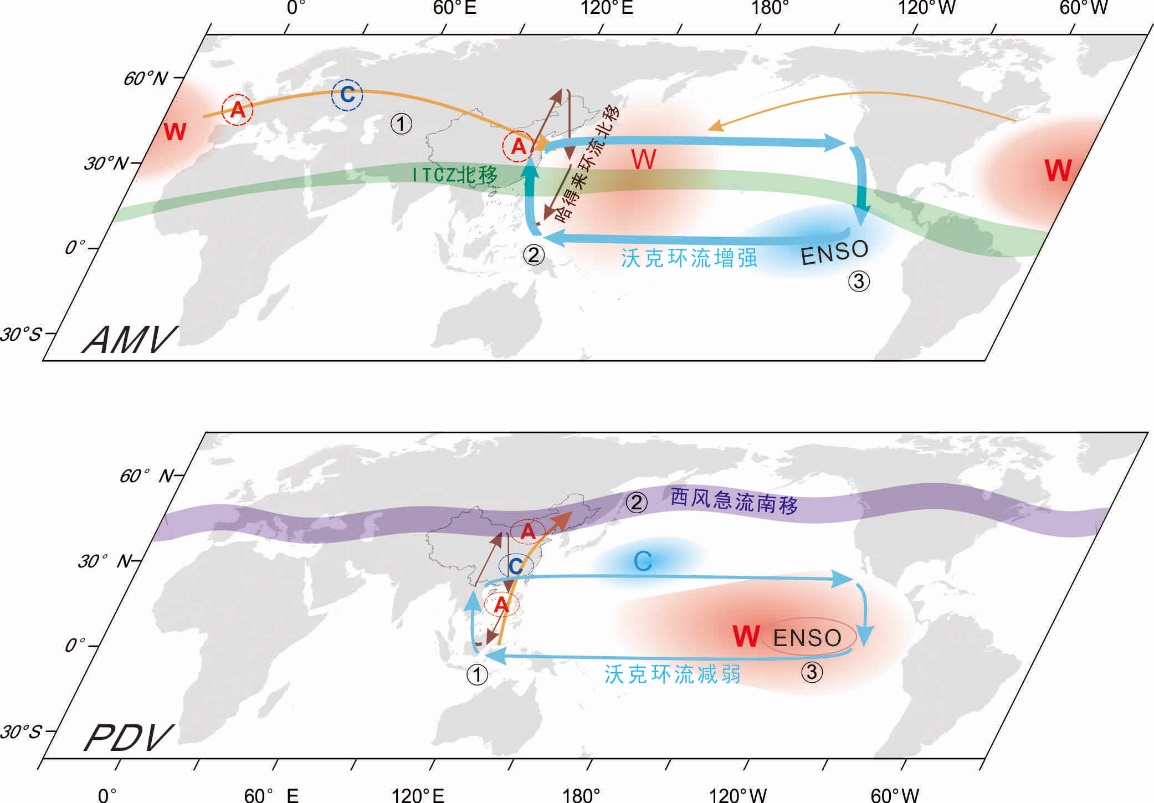

其次,文章重点讨论了北大西洋年代际变率(AMV)、太平洋年代际变率(PDV)等气候内部变率和火山活动、太阳辐射、人类活动等外强迫因子对东亚夏季风年代际变率的影响机制。现代气象分析资料表明,AMV主要通过大气遥相关波列、影响大尺度海气耦合过程以及调制ENSO变率3种方式影响东亚夏季风的年代际变率。大体上表现为AMV暖位相时,东亚夏季风环流增强,降水量总体增加。PDV主要通过大气遥相关波列、影响东亚西风急流(EAWJS)的强度和位置以及调制ENSO变率3种方式影响东亚夏季风的年代际变率。大体上表现为:PDV暖位相时,沃克环流减弱,东亚西风急流南移增强,东亚夏季风环流减弱,台风频次减少,厄尔尼诺模态强度增强,东亚季风雨带相对南移;PDV冷位相时则反之。就外强迫而言,目前一般认为太阳辐照度、温室气体的增加有利于季风降水增强,火山气溶胶和人为气溶胶排放则有助于季风减弱,其中人类活动的影响在上世纪后期更为显著。

AMV暖位相(A)和PDV暖位相(B)对东亚夏季风影响示意图。

红色(蓝色)阴影区域代表暖(冷)海温异常;棕色实线经向环流代表哈得来环流,蓝色实线纬向环流代表沃克环流;黄色带箭头的实线代表大气遥相关波列;带虚线圈的C(A)代表大气低层异常气旋(反气旋);绿色阴影条带代表热带辐合带(ITCZ,Intertropical Convergence Zone),紫色阴影条带代表西风急流。

文章最后指出,目前对东亚季风年代际变率特征、机制及其未来变化的认识仍不清晰。应充分发挥石笋、纹泥等具有季节、年际尺度气候环境变化沉积载体的作用,将古气候重建的年代际自然变率特征与数值模拟的动力学过程相结合。不仅能进一步明晰各代用指标的指示意义,也有助于明确东亚季风年代际变率特征及其真实的驱动机制。

来源: 《中国科学》杂志社

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

《中国科学》杂志社

《中国科学》杂志社