请花一秒钟注意一下本句末尾的句号。并试想,一个大小仅为此句号约万分之一的粒子,能起到什么作用?

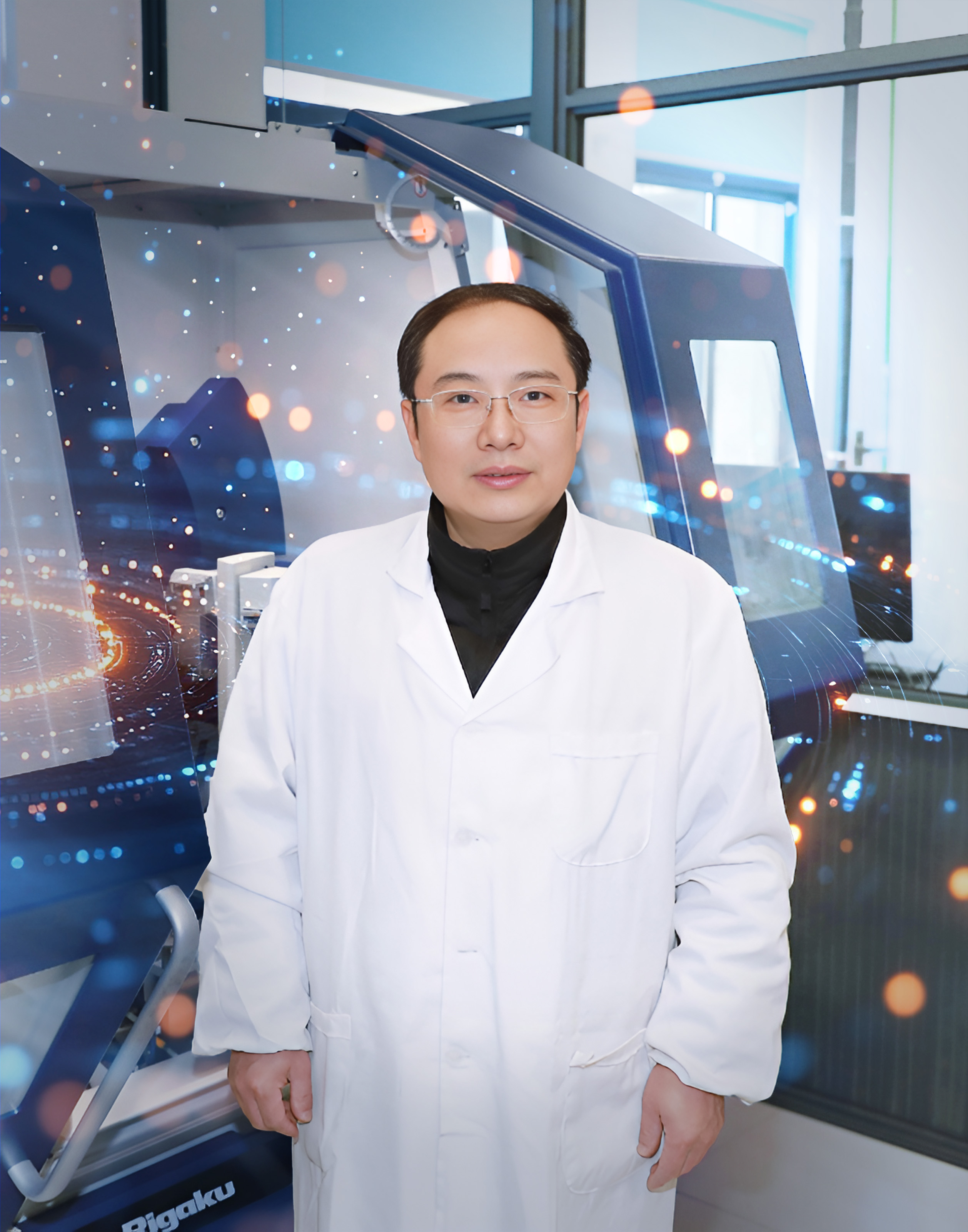

▲郭伟

想象力有限没有关系,科学的答案或许可以填补上这份空白。普遍来讲,这种广泛存在于你我身边却又微不可察的粒子被称为“纳米粒子”。如果简单下个定义,即可将1~100纳米之间的所有颗粒或材料都归类为“纳米粒子”。若觉得数字还不够直观,即可反观自己的一根头发,它约以十万纳米的体量呈现在人类眼前,也因体积太大而被排除在“纳米粒子”行列之外,足见现代科学洞察之细微。

然而,正如“红尘因微小成万象无穷”之理一般,这一个个微小到极致的粒子却以一种奥妙无穷的方式悄然改变着人类生活,谱写微观视角下宏大的时代交响。人类与纳米材料结缘甚至最早可追溯至2000余年前,虽然人类彼时只是无意识地选择让生活更加便利的方式,但纳米材料的优势已经凸显。例如古埃及人用纳米尺度的染料漂染头发,其色牢度非常优良;现存于大英博物馆的古罗马莱克格斯杯的玻璃中融入了纳米尺寸的金银颗粒,使其能够随着光照变化改变颜色;而我国得以历经千年仍保存完好的铜镜,是因其表面涂有一层纳米尺度的氧化锡保护膜;以及流传至今未褪墨的书画,也是因为使用的墨汁中存在纳米尺寸的碳……“许多物质的结构单元在进入纳米尺度之后,都会焕发出异于往常的光彩。”数十年如一日扎根在纳米科技的学术与科研工作中,坚守初心也勇挑大梁的江苏科技大学首席科学家郭伟如此解释道,同时他也表示,纳米材料还有无限可能等待研究人员去深入挖掘,“与其他领域交叉融合产生出的思想碰撞和创新火花也是吸引我走下去的重要因素。因而我一直告诉自己,永远要保有好奇心、进取心,让我的科研一直保持与时俱进的年轻态,尽力达到‘苟日新,日日新,又日新’的境界。”

锚定目标,迎难而上

郭伟心中对于“新”的执着,在其求学之初便早有显现。1994年,郭伟风光无限——685分的高考成绩让他荣登省榜榜首,稳居状元之位。面对国内众多高校的选择,他却独被高举“精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事”大旗的西安交通大学(简称“西安交大”)吸引了目光。而关于入读专业的抉择,郭伟也做足了功课。“入校之前,我曾跟西安交大的老师有过深入求教和交流,最终选定了前景颇为广阔的材料行业,也十分有幸拜入了周惠久院士门下。”他回忆说。

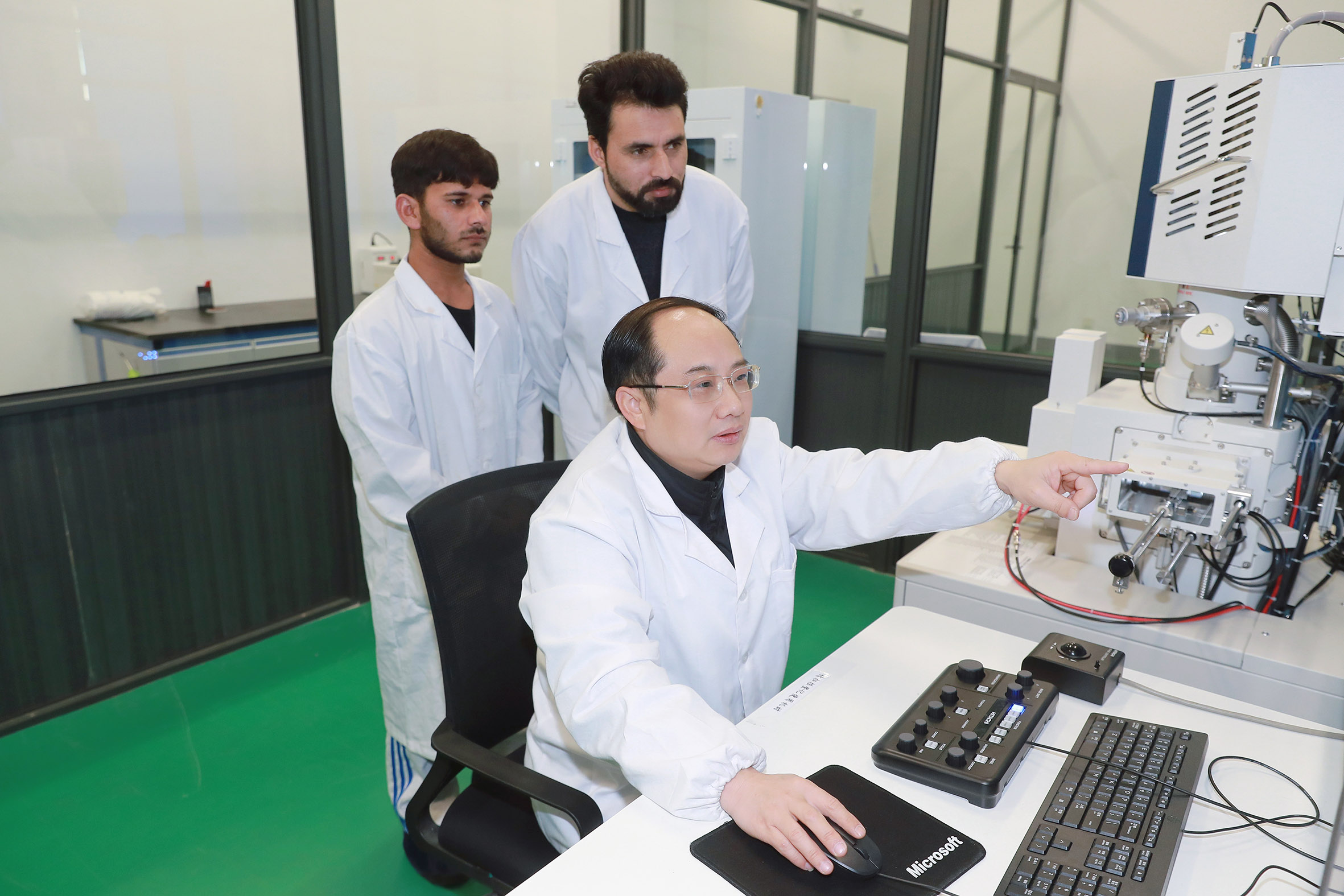

▲郭伟指导学生实验

成果被誉为“五朵金花”之一的周惠久院士在金属材料、热处理、材料强度等研究领域的专业度和含金量自不必多说。早在1964年,他所提出的“多次冲击抗力理论”便获得了学界的高度评价,与人工合成胰岛素等项目一起并列为当时5项最重大的科研成果。更奇妙的是,周惠久院士还是见证西安交大由上海迁至西安的亲历者,曾在校园小道上亲手栽下梧桐树,成就了如今远近闻名的梧桐道。而俗语有云,培树如育人,周惠久院士栽得了参天树,自然也带得出栋梁材。从本科到硕士研究生公派留学前的4年时光,至今仍令郭伟念念不忘。“周院士的指导可以说对我的科研之路产生了极为深远的影响,不仅为我打下了扎实的理论基础,形成了牢固的知识系统,使我在探索未知领域时更有信心和底气,同时也助我确定了科研方向。”

此言不虚,如郭伟所言,自己与“纳米”概念的结缘正是由于周惠久院士随口列举的一个例子。“在周院士口中,金属材料仿佛有自己的‘生命’。它们如同生命体拥有DNA般拥有独特的微观结构,那是一片鲜有人知的蓝海。而更加珍贵的是,一旦将微观尺度拉到纳米单位下,大部分金属都会骤然生出‘另一副面孔’,物理化学电磁性质均会产生重大改变。”郭伟说,“其中很典型的一种金属,莫过于得到众多人喜爱的黄金。黄金到了纳米尺度,会从正常状态的金黄色变成红色。我清楚地记得我第一次听到这个例子时的感受——仿佛叩开了新世界的大门。我当时就想,如果能将所有的物质拉到纳米尺度下,甚至将其加工为纳米材料,是不是有望开拓出工业制造的崭新路径?所以说纳米科技是一个引领性的前沿课题,我坚信它一定有光明的开发和应用前景。”

目标既定,接下来的岁月郭伟便只顾风雨兼程。巧合的是,年年第一、岁岁优异的他不仅得到周院士的青睐看重,引为得意门生,还被西安交大列为重点培养对象,在特批提前进入硕士阶段学习的同时也为其创造了远赴海外的深造机遇。1998年,伴着世纪更迭的脚步与祖国、师长的期许,郭伟踏上了前往澳大利亚卧龙岗大学的漫漫求学路。“立足当下,回首过去,不得不感叹一句,原来我国早在20余年前便对纳米材料这种新兴行业展开了布局。”郭伟感慨道。

虽然,彼时身在“象牙塔”的郭伟还远没有这样的见地,但他深谙“路在脚下,起而行之,干字当头”的实干精神,纵然异国他乡陌生的风土人情、生活环境为他带来了种种困难与不便,他仍未忘记自己跨越山海的初心与使命。因此,他抓紧一切机遇锤炼自己,坚持不懈读文献、夜以继日做实验,在面对所有挑战时始终保持着积极的态度,努力将一切挫折与教训转化为事业生涯中不可多得的财富。同时,“业精于勤”的成果也是显著的,停留在澳大利亚虽仅有不长不短的两年,但郭伟已在纳米能源电池方面颇具建树。在锂电池的设计工作中,他将目光着重投向正负极材料内容之上,不仅完成了纳米尺度下的电子运输特性研究,还初步揭示了纳米线中电子输送行为的调控机制。

“通过这段经历,我学会了如何将理论与实践相结合,与导师朱迪·莱普(Judy Raper)院士的切磋讨论也极大地拓宽了我的视野,让我学会了从不同角度审视问题,锻炼了我的思维能力(叙述性思维、逻辑思维、价值思维、哲学思想思维),激发了我对科研的浓厚兴趣,积累了许多科学的问题解决方法。”出色的自省与总结能力让郭伟为奋发图强的每一天都赋予了充实的意义,也让他拿到了前往日本九州大学攻读博士的录取通知。那一刻,他清晰地知道,自己距离创新材料的梦想又进了一步。

于行中思,于思中悟

当职业发展的华章掀开全新的一页,郭伟胸膛中滚烫的锐意进取之意便喷薄而出。跨越大洋,他发现,不同于澳大利亚广泛跨领域合作及成熟商业化模式的研究环境,日本在纳米电子和纳米机械领域有显著优势,纳米机器人技术方面尤其表现突出。于是,他再一次选择了以“甘坐冷板凳、甘吃清苦饭”的定力沉下心去,学习、领悟他人的长处,留作培育自己的养分。正如他惯常所言,“创新无捷径,唯有勇攀登”。

▲郭伟(右)与科技部原副部长曹健林合影

最终,在3年的时间里,郭伟积极开展了纳米线阵列的制备与性能研究,成功实现了高性能纳米线阵列的批量制备,不仅承担了“纳米尺度下的电子输运特性研究”“纳米尺度下的材料自组装”“纳米尺度金属材料的力学性能调控”等研究项目,还成功实现了具有特定功能的纳米结构材料的可控合成,提出了基于界面调控的强化机制理论等。其中的代表性成果被他整理为多篇学术论文发表于《自然·材料》等期刊之上,甚至被享誉国际的丰田汽车公司采纳并实现了商业转化。

“一个人能走多远?他的学术大厦能建成两层楼、五十层楼还是数百层的楼?这很大程度上取决于他基础知识所筑就的地基。”这是首个获得奥利弗·巴克利奖、菲列兹·伦敦奖的中国籍科学家——薛其坤院士在作特邀报告时说出的名言,也被郭伟视作学术偶像赠予自己的箴言。因为不久之后,他就再次启程前往大洋彼岸的欧洲,在工业界极富赞誉的德国追寻成长新程。与此同时,他还对在为人处世方面影响了自己的三木准一教授表达了合作的荣幸与教导的感谢。

“他是极度温和谦逊的一个人,习惯挂在嘴边的一句话是‘待人如己,以诚待人’。我至今还深有印象的一件事是一次我因为点滴小事与同仁发生争执,他听后立刻平静沉稳地对我二人表示:‘解决问题的关键在于沟通,而不是争执。’短短一句话使我在团队合作及管理方面受益良多。”这也是当2006年—2023年,郭伟辗转于德国国家科学院与德国三一欧洲有限公司(隶属三一集团,世界500强企业),分别出任高级研究员与总工程师乃至副院长之时,广受赞誉与爱戴的根本原因。

如果说,郭伟之前的十余年人生是步步跋涉、年年积累,眼望山巅的登山路;那么在德国,邂逅在世界纳米材料科研榜上有名的赫伯特·格莱特院士并与其展开长期合作,便如同一次从循规蹈矩到实干创新的伟大飞跃。也正是不断的交流与切磋,使得郭伟在实践中悟出了纳米行业发展的必然趋势,即交叉融合。“坚持守正,继承发扬传统材料学的理论基础是立足之本;同时力求创新,以兼容并包的态度打破边界,实现学科之间的融合互鉴才是活力之源。”郭伟恳切地说,由此,他开始了新一轮的尝试与探索。

7年时间里,郭伟带领团队不断攻坚克难,针对纳米金属基复合材料的制备难题,他们通过控制合成条件成功解析了纳米银线的团聚机制;主导“纳米金属材料的疲劳行为研究”项目,他们提高了纳米材料的疲劳抗力;通过展开国际合作,他们深入研究了纳米金属在低温下的超塑性变形机制;为提高材料的力学性能和耐腐蚀性,他们直接研发了一种新型纳米金属制备技术……如此这般的科学成果不胜枚举,这些研究在成功推动纳米金属材料基础理论研究的同时,也为新型纳米材料的工程应用提供了理论依据。

人们总说“科研的成功是用背后99次的失败换来的”,而看似一帆风顺的郭伟团队也并非没有经历过这样的时刻:实验设备受限,实验误差找不到根源,甚至为了获取准确的数据,“连轴转”都是团队的家常便饭,只是他们不愿也深觉不必将这样的经历挂在嘴边,“只要新的合成路径被发现,材料的稳定性、微观结构得以被提升和创新,我们背后的努力有没有人知道或者看见都不重要,我更希望被人记住的是我们的成果、荣耀而非苦难”。

早在德国工作时,郭伟就生发出了强烈的回国念头。“我希望将个人所学知识和经验贡献给祖国的教育事业和科研发展,希望能够为国家的科技进步和人才培养贡献力量。”这不是郭伟第一次这样想,此前因为考虑到项目的连续性、职业发展问题,抑或是反思个人在科研层面积蓄的力量还不足够,他都选择将对家国的思念深埋心底,直到江苏科技大学向他郑重发来邀请,双方就结合专业特长及科研优势搭建高水平平台的想法一拍即合后,他深觉,是时候了。

回望,是辗转求学、筚路蓝缕的非凡岁月;远望,是迈向纳米科技创新梦想的光辉图景;脚下,是推进纳米科技未来化,助力行业学脉永续的伟大征程,郭伟带着自己的热忱与期望,终究踏上了回归祖国的班机……

务实有为,守正创新

“回国之前,我曾经听格莱特院士提出过一个‘职业科学家’的概念。他表示,不满足于拿项目、发文章、评职称的短期目标,而要把科学看作信仰,将进取作为事业,争做功在当代、利在千秋之事的有识之士,即为‘职业科学家’。我想,不仅我要争做这样的人,我还要把我的学生培养成这样的人。”这是郭伟来到江苏科技大学怀揣的第一个教学目标,也是他毕生从教的座右铭。

▲郭伟(前排左一)向科技部及浙江省政府领导展示科技成果

为达此愿,郭伟多管齐下,围绕人才队伍建设、特色亮点平台创建、一流学科建设、985高校及大院大所平台联络加强、院士专家学者及其学术团队紧密合作等方面开展工作,同时不忘精进自己的主研内容,即金属纳米孪晶结构金属材料、亚稳材料及复合材料等研究领域的制备、结构表征及力学、物理性能的基础研究,在疲劳损伤理论、极限强度理论、塑性变形机制理论、纳米孪晶结构可控生长理论4个方面均计划产出系列原创性成果。

“事实上,我回国之前,我和团队自主研制的一款新产品——高端能源装备关键配套材料应用于石油开采的新型高强高韧富β型钛合金油井管一经上市,就获得了国内首批次供货销售订单2000万元的业绩,在行业内站稳了脚跟。2020年,作为全国装备制造业新材料重点领域首批次产品,新一代产品也应运而生,强度在1200MPa以上,具备更优越的可靠性、安全性,且更加环保节能,更大程度地填补了国内空白。不过这仅仅是个开始,接下来我会聚焦国家重大战略需求,瞄准国际科学与技术前沿及原创性、重大理论与实践问题进一步开展研究。”

不驰于空想,不骛于虚声。郭伟所思所行,如今皆在稳步成真。江苏科技大学作为国内为数不多的几所以“海洋”为办学特色的高校之一,正全力对接海洋强国战略和江苏海洋强省发展规划,聚集资源要素,擦亮“深蓝”名片。作为校内首席科学家,郭伟自然也深感责无旁贷。所幸,他心中有数,于是破题有招,迅速就国家海洋重大工程所需关键结构材料的研发和应用需求提出了“关键结构材料集成计算设计方法与应用”“基于数据技术的新型高强韧高耐蚀钢研发”“超低温工程装备用高强高韧特种合金研制及应用”3个重大科研课题,旨在发展晶体结构、微观组织结构、制备工艺与关键性能关联关系的预测理论模型;研发“成分-工艺-组织-性能”的多层次、跨尺度计算软件和集成计算材料工程软件,实现从元素、成分到综合性能的高效集成设计;同时融合材料数据、图像数据等多模态数据及大数据与人工智能机器学习等技术,形成支撑关键结构材料研发的高效集成计算设计方法与跨尺度的、可实现数据传递的集成软件系统。

此外,郭伟带领团队正在逐步建立高强韧高耐蚀不锈钢与生产应用数据库,构建语义级材料知识智能分析与展示技术,致力利用迁移学习技术,融合工业生产大数据,开展数据驱动的多目标、自适应协同设计与生产工艺优化研究,研发出具有自主知识产权的高强韧高耐蚀不锈钢。针对国家海洋重大工程装备超低温服役对高强韧、高强塑、抗疲劳特种合金的需求,他们则正在开展适应于超低温服役环境用高强高韧特种合金设计、超高纯冶炼工艺、多相组织演变机制与稳定性调控、强韧性与强塑性匹配等研究,未来拟揭示超低温服役环境下合金设计准则与失效模式机理,并突破超低温、宽温域、交变载荷服役环境下材料的合金设计、微观组织与强韧性匹配、零部件热处理与尺寸稳定性控制等关键技术。

“纳米材料在基础研究中取得的成果,应该服务于社会、服务于经济、服务于民生,才能充分体现它的价值。而我一直坚信,这样的业绩是干出来的,伟大的事业都是奋斗出来的。只要每个科技工作者都集聚力量,就能形成团结奋斗的局面,为科学事业的发展作出更大的贡献。”宏观战略视角为骨架,微观科学操作填血肉,一部有深度更有温度的时代科技发展图景正在徐徐铺展……而如郭伟一般的工作者正身在其中,手擎巨笔,描摹一个生机盎然、未来可期的中国。

专家简介

郭伟,教授、博士生导师,首席科学家,国家重大人才工程A类创新人才,国际纳米材料领域知名专家,德国洪堡青年学者,美国金属与材料学会/美国杰出科学家,美国国家航空航天局(NASA)/Nano50 Awards获得者。本硕就读于西安交通大学,师从周惠久院士;后于日本九州大学获博士学位。他拥有23年的海外研学经历,先后在日本九州大学与德国国家科学院担任助理研究员与高级研究员,合作导师为德国国家科学院院士赫伯特·格莱特(世界纳米材料领域顶尖科学家)。

多年来,郭伟始终致力于纳米孪晶结构材料、亚稳材料及复合材料及其尖端装备等研究领域的疲劳损伤理论、极限强度理论、塑性变形机制理论、纳米孪晶结构可控生长理论等方面的研究,取得了国际前沿的系列原创性成果。他在国际一流学术刊物上发表《科学引文索引》(SCI)论文170余篇,论文被他人引用6000余次,单篇最高引用1350次,其中7篇论文入选《材料学报》(Acta Materialia)热点论文(Top 25 Hottest paper)。申请欧洲发明专利66项(授权48项),国际发明专利3项。曾获国家科技进步奖一等奖(2016年)、二等奖(2013年),并入选汤森路透“全球高被引用科学家”(2016年)及国家教育部专家库。在纳米材料领域,郭伟的研究成果具有重要的国际影响力。

来源: 科学中国人

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科学中国人

科学中国人