飞船发射的轰鸣声是地球对子孙的咆哮。

我最后看了地球一眼,人类历史上任何背井离乡都无法与我此刻的心情比拟,因为我们离开的是地球:一个没有冰盖的火炉。

假如时间回到21世纪二三十年代,我们成功控制了地球平均升温,是否一切都会不同?

工业革命后,由于排放以二氧化碳为代表的温室气体,全球气温逐渐升高。2020年,全球平均地表温度已经比工业革命前升高了1.2℃。2024年5月是历史上最热的5月,至此已经连续12个月打破世上相应月份的最高温记录。

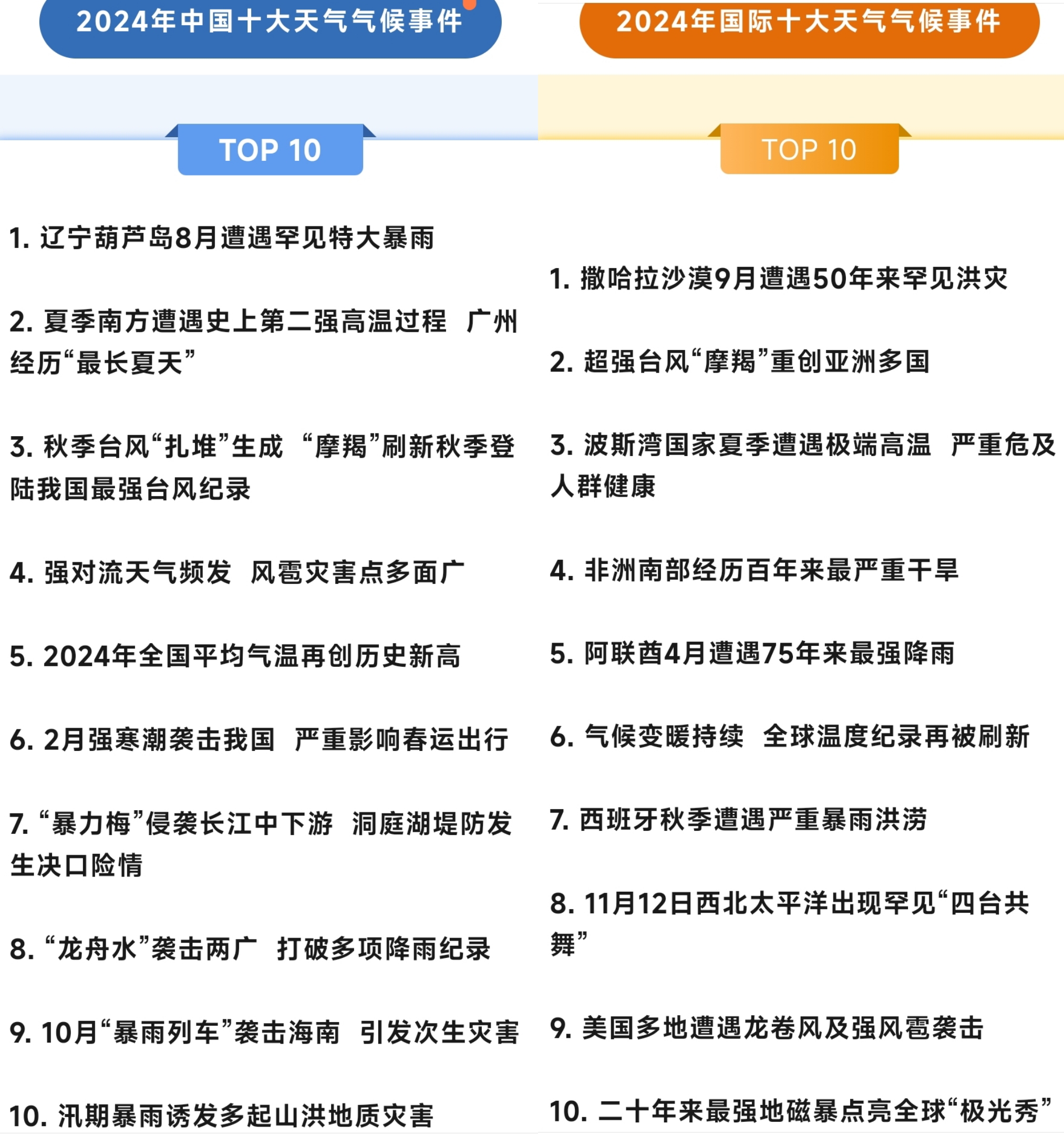

与此同时,极端天气频发。

极端天气的恶劣影响是多方面的:世界气象组织等发布的《欧洲气候状况报告》指出,2023年欧洲与天气和气候相关的经济损失预计超过134亿欧元,全球范围内极端气候事件的经济损失呈现显著增长趋势。联合国粮农组织等机构发布《全球粮食危机报告》显示,2023年极端气候让18个国家的7200万人面临严重粮食不安全问题。此外,极端气候对道路、桥梁、电力线路等基础设施造成严重破坏,还可能增加疾病传播的风险,如疟疾、登革热等虫媒疾病的发病率上升。

那都是2025年以前的事了。

地球平均地表温度升高2℃之时(“平均”意味着极端值不是2℃),中纬度地区极端热日升温约4℃,高纬度地区极端冷夜升温约6℃,北半球的高纬度或高海拔地区、亚洲东部、北美洲东部强降水事件风险更高,受降水引发洪灾影响的全球陆地面积更大。无冰的北极每十年至少一次,2100年海平面上升0.46米,海洋渔业产量损失300万吨。对大部分经济部门来说,全球年经济损失0.2%~2.0%。农村面临水资源短缺、食物安全和农业收入减少的风险。

再后来,气温上升4℃,海洋酸性增加150%,冰盖融化,海平面上升0.5~1米,一些沿海地区和岛屿国家已被淹没,海洋生物大量死亡,干旱地区更加干旱,湿润地区更加湿润,许多物种灭绝……

大量理论和实验都已经验证温室效应理论的正确。只有考虑人类活动影响,才能解释全球变暖和极端天气事件,而且人类活动是主要原因。

什么是温室效应?

地球大气中,原占大气总体积混合比不到0.1%的一些气体,由于能吸收和放射辐射,影响地球能量收支,被称为“温室气体”,包括二氧化碳、甲烷、水蒸气等。温室气体就像温室大棚一样维持地球的温暖环境,好比一件薄而暖的“气体裘衣”。这种保温效应就叫“温室效应”。如果没有温室气体,地球地表平均气温会是零下19℃。但裘衣越穿越厚,将导致全球变暖。全球变暖原因分自然原因和人为原因,主要是由人为排放温室气体(尤其是二氧化碳)造成的。而二氧化碳浓度升高,则主要是因为大量使用碳、石油等化石能源。

粗略地说,使用煤炭、石油等化石能源促使二氧化碳大量排放,二氧化碳浓度提升造成温室效应加剧(裘衣变厚),最终导致全球变暖和极端天气频发。

随着时间推移,越来越多证据验证了上述理论,一年比一年高的气温和反常的极端天气给人类敲响了警钟。国际社会也为了应对气候变化签订了一系列协议。

1994年,《联合国气候变化框架公约》生效,其中一项基本原则是“共同但有区别的责任”。《公约》承认,不同国家历史上排放的温室气体数量不同,因此需要或多或少地努力减少排放。例如,从1850年到2021年,美国排放了全球累计二氧化碳排放量的20%以上,而印度为3.4%。《联合国气候变化框架公约》的许多缔约方支持“收缩和趋同”原则,即每个国家都必须减少排放,所有国家都必须趋同于净零排放。

2016年生效的《巴黎协定》约定:“把全球平均气温升幅控制在工业化前水平以上低于2°C之内,并努力将气温升幅限制在工业化前水平以上1.5°C之内,同时认识到这将大大减少气候变化的风险和影响……本协定的履行将体现公平以及共同但有区别的责任和各自能力的原则,考虑不同国情。”并且鼓励各国根据国情提交“国家自主贡献”,提出减排的意愿和目标。中国的国家自主贡献,概括说就是:“2030年前碳达峰,2060年前碳中和”。

什么是碳达峰、碳中和?

这里的“碳”主要指二氧化碳等温室气体。联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)2018年发布的《全球升温1.5°C》报告指出:“在没有或有限过冲1.5 °C的模式路径中,到2030年全球净人为CO2排放量从2010年的水平上减少约45%(40-60%四分位区间),在2050年左右(2045–2055四分位区间)达到净零。”简单说就是:2030年左右碳排放开始下降(达到峰值),2050年左右达到净零排放(碳中和)。

碳达峰后,虽然碳排放在下降,但还要把新排放出的二氧化碳吸收汇集起来,达到排放和吸收的动态平衡,正负相抵,如同没有排放,这就叫“碳中和”。实现碳中和,就要让经济发展与碳排放在很大程度上“脱钩”。碳中和主要手段包括植树造林、碳捕集与封存等。要实现碳中和,就要让经济发展与碳排放在很大程度上“脱钩”。

2023年,第28届联合国⽓候变化⼤会达成“阿联酋共识”,⾸次就“转型脱离化⽯燃料”达成协议。这是联合国⽓候峰会举⾏近30年来,各国首度⼀致同意将从化⽯能源转型。前面已经指出,化石能源使用与二氧化碳排放有密切关系。因此,绿色、清洁能源成为未来的发展趋势。

完成碳达峰、碳中和就万事大吉了吗?

即使完成了“双碳”目标,已经排放的温室气体造成的效应还会影响几十年、几百年。就算到21世纪末全球平均升温不超过1.5℃,冰盖不稳定甚至不可逆的融化,还是会导致海平面逐渐升高数米。因此,需要适应气候变化,进一步吸收二氧化碳,努力实现“负排放”。

2024年8月,联合国秘书长古特雷斯指出:“在过去的五十年里,海洋吸收了全球90%以上的热量……冰川和冰原的融化增加了海洋的体积,从而导致海洋溢出……科学表明,如果全球气温比工业化前水平上升两摄氏度,就有可能导致格陵兰岛和南极洲西部冰盖崩塌,从根本上说,子孙后代在几千年的时间里面临无法阻挡的海平面上升,最高可达20米。”

古特雷斯这样描述萨摩亚人民如何应对气候变化的影响:“我们看到人们将房屋迁往内陆,也见证了他们坚持返回并重建家园。我们见证了他们抗击海啸影响的巨大决心,以及应对海平面上升、风暴和气旋带来的挑战……我看到了一面保护村庄免受海洋侵袭的墙。由于海啸、海平面上升和严重风暴,这面墙在20年内已经建造了三次。”

古特雷斯在2024年6月的演讲中指出:“在《巴黎协定》通过近十年后的今天,将长期全球变暖限制在1.5摄氏度的目标岌岌可危。事实上,全世界正在如此快速地产生大量排放物,到2030年气温升幅远高于这一限制几乎已成定局……从现在起到2030年,全球排放量需要每年下降9%,才能使1.5度的限制仍有望实现。”

有些事发生在千里之外,你没有察觉,当它的影响终于改变每个人的人生,你才发现已经错过了扭转命运的时机。

21世纪末的我们,已经错过了那个关键的时机。毫无疑问,移民外星成本最高,回收已经排放的二氧化碳次之,减少碳排放成本最低。

如果回到那个关键的历史时期,人们可以做什么?

应对气候变化不仅需要国际协议、国家政策,更需要每一个普通人自觉的支持和参与,否则任何工作都难以推行。每人每天降低一点碳排放,庞大的人数和漫长的时间,可以改变很多事。

这些“小事”包括:

1.尽量选择绿色产品。

2.注意垃圾分类,减少污染。

3.拒绝浪费,节水节电,选择节能产品。

4.减少使用一次性产品。

5.减少不必要的消费、出行,选择低碳出行。

“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。”

人们对地球的冷漠,扼杀了子孙后代的未来。

假如一切可以重来……

文献资料:

[1]陈迎、巢清尘编著.碳达峰、碳中和100问[M].北京:人民日报出版社,2021.3.

[2]连俊.亟需应对极端气候影响经济复苏(中国经济网-《经济日报》):http://m.ce.cn/bwzg/202408/13/t20240813_39101619.shtml.

[3]气候危机!联合国秘书长特别讲话(2024年06月06日):https://mp.weixin.qq.com/s/_uD-zsKBXDoeZtnJRc3QAg

[4]联合国发出“全球求救信号”(2024年8月28日):https://mp.weixin.qq.com/s/c_LeDRdYwp-xRDA01h5i5w.

[5]Maslin M, Lang J, Harvey F. A short history of the successes and failures of the international climate change negotiations. UCL Open: Environment. 2023;(5):08. Available from: https://doi.org/10.14324/111.444/ucloe.000059.

[6]巴黎协定.

[7]IPCC.全球升温1.5℃.

来源: 陈林孝

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

陈林孝

陈林孝