引言

引言

20 世纪以来,人类通过抗生素、消毒剂等手段大幅减少了病原体感染,却意外破坏了与微生物共生的平衡。伦敦大学学院研究显示,过敏暴发与微生物多样性下降呈正相关:城市儿童肠道菌群中拟杆菌比例降低,促炎菌增加,使得他们对花粉、尘螨等过敏原的耐受性显著下降。

正文

1. 微生物群:免疫系统的“训练师”

人体黏膜表面生活着万亿级微生物,它们通过代谢产物(如短链脂肪酸)与免疫细胞对话,教会免疫系统区分“敌我”。例如:

肠道菌群:70% 免疫细胞驻扎于此,菌群失衡会导致 Th2 型免疫反应过强(促过敏),Th1 型反应(抗感染)减弱。

皮肤菌群:金黄色葡萄球菌过度增殖会破坏皮肤屏障,引发特应性皮炎。

皮肤菌群:金黄色葡萄球菌过度增殖会破坏皮肤屏障,引发特应性皮炎。

2. 现代生活方式的“三重打击”

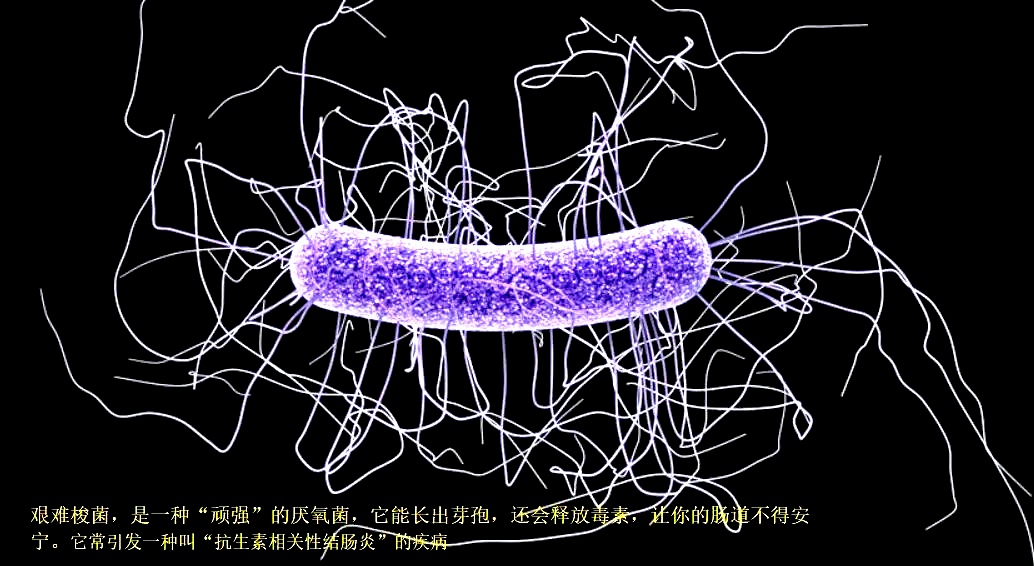

抗生素滥用:广谱抗生素清除有益菌群,使艰难梭菌等致病菌趁机繁殖,同时削弱免疫系统训练能力。

剖宫产与配方奶:婴儿未能通过产道获取母体菌群,母乳喂养减少菌群传递,导致早期免疫耐受性缺失。

剖宫产与配方奶:婴儿未能通过产道获取母体菌群,母乳喂养减少菌群传递,导致早期免疫耐受性缺失。

城市化与清洁过度:生物多样性丧失使人体接触微生物种类减少,免疫系统缺乏“实战演练”。

3. 过敏的连锁反应机制

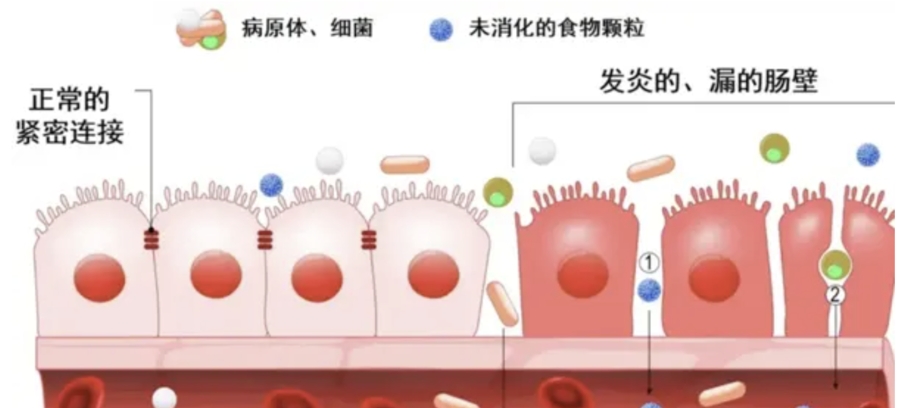

肠漏现象:肠道屏障受损后,食物蛋白(如牛奶蛋白)未经消化直接进入血液,触发全身免疫反应。

代谢物失衡:肠道菌群产生的丁酸等物质减少,导致免疫调节因子(如 IL-10)水平下降,促进过敏发生。

代谢物失衡:肠道菌群产生的丁酸等物质减少,导致免疫调节因子(如 IL-10)水平下降,促进过敏发生。

基因与环境交互作用:特定基因(如 FLG 基因)突变者,菌群失调会显著增加哮喘风险。

展望

精准干预策略

益生菌疗法:特定菌株(如乳杆菌、双歧杆菌)可调节免疫反应,临床试验显示对儿童湿疹有效率提升 40%。

粪菌移植(FMT):已用于治疗艰难梭菌感染,未来或扩展至食物过敏、自闭症等复杂疾病。

环境微生物暴露:芬兰“自然疗法”通过接触农场土壤微生物,显著降低儿童过敏风险。

公共卫生革新

减少抗生素使用:中国计划 2025 年前将抗生素使用率降低 30%,遏制耐药性与过敏的双重危机。

孕期菌群管理:母亲补充益生菌可改善婴儿菌群多样性,降低过敏发病率。

总结

过敏本质是人体与微生物共生关系的断裂。从肠道到鼻腔,从婴儿出生到老年衰老,微生物群落的稳定决定了免疫系统的健康边界。未来医学需回归“以菌治菌”的智慧,通过科学干预重建微生物生态,让免疫系统回归平衡。

参考文献

参考文献

科伦, 阿兰娜. 《人体里的动物园与占据身体 90% 微生物共存》. 2020.

芬兰特雷·哈赫特拉. 《世纪顽疾:过敏》. 2008.

《Science Translational Medicine》. 过敏与微生物失调关联研究. 2023.

中国国家卫健委.《遏制微生物耐药国家行动计划》. 2022.

蒋建东团队.《Engineering》期刊. 花粉过敏与肠道菌群机制研究. 2023.

来源: 自创

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

传染病DR.Chen

传染病DR.Chen