重庆市疾病预防控制中心 许静茹副主任技师,邹老师的科普花园 邹静波主任技师

重庆历史上从来不是血吸虫的疫区,花费大量的人力物力加强人员培训和监测力度所为何来?许多人可能都不理解,觉得从卫生经济学的角度来说得不偿失,现实情况真是这样的吗?

血吸虫病是一种严重危害人类健康的寄生虫病,历史上曾在我国长江中下游地区大规模流行。尽管上世纪50年代通过全民防治运动取得显著成效,但随着三峡大坝的建成和生态环境的变化,重庆已成为血吸虫病的潜在流行区,亟需加强监测和防控力度。

一、重庆成为血吸虫病潜在流行区的关键因素

1. 三峡大坝改变水文环境,增加钉螺滋生风险

水流减缓:三峡大坝蓄水后,库区水流速度降低,泥沙淤积增多,形成适合钉螺(血吸虫中间宿主)滋生的滩涂、沟渠和湿地。

国内外先例警示:

埃及阿斯旺大坝建成后,尼罗河流域血吸虫病流行加剧。

加纳Akosombo坝导致血吸虫病扩散。

我国陈村水库灌溉区也曾出现钉螺扩散现象。

2. 库区生态环境适宜钉螺生存

重庆库区(如万州、涪陵、巫山等地)气候温暖湿润,水域环境复杂,符合钉螺生存条件(水温15-25℃,pH 6.5-7.5)。

农田灌溉系统、水产养殖区、河滩湿地等可能成为钉螺潜在栖息地。

3. 输入性风险高

船舶运输:长江航运频繁,钉螺可能随船舶压舱水、水生植物或漂浮物进入重庆水域。

流动人口:来自疫区(如湖南、湖北、江西)的务工人员或游客可能携带血吸虫卵,污染本地水源。

水产养殖与贸易:未经检疫的水产品(如螺类、鱼类)可能成为传播媒介。

二、重庆加强血吸虫病监测的必要性

1. 防止历史悲剧重演

上世纪50年代,血吸虫病曾导致“千村薜荔人遗矢,万户萧疏鬼唱歌”的惨状,重庆必须警惕疫情死灰复燃。

早期监测可降低防控成本,避免后期大规模灭螺和治疗的巨大经济负担。

2. 符合全球血吸虫病防控战略

WHO《2030年消除血吸虫病目标》要求各国加强监测,重庆作为潜在流行区,必须提前布局。

我国《“健康中国2030”规划纲要》也将寄生虫病防控列为重点任务。

3. 保障三峡库区生态与公共卫生安全

血吸虫病不仅危害人体健康,还可能影响库区渔业、旅游业和农业发展。

加强监测有助于维护长江经济带的可持续发展。

三、如何才能做好重庆血吸虫病防控工作?

1. 强化监测体系

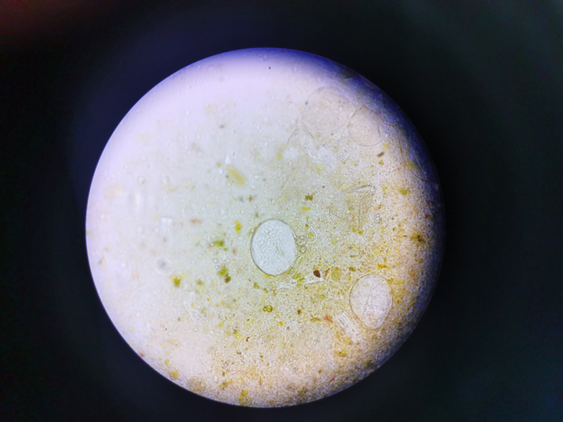

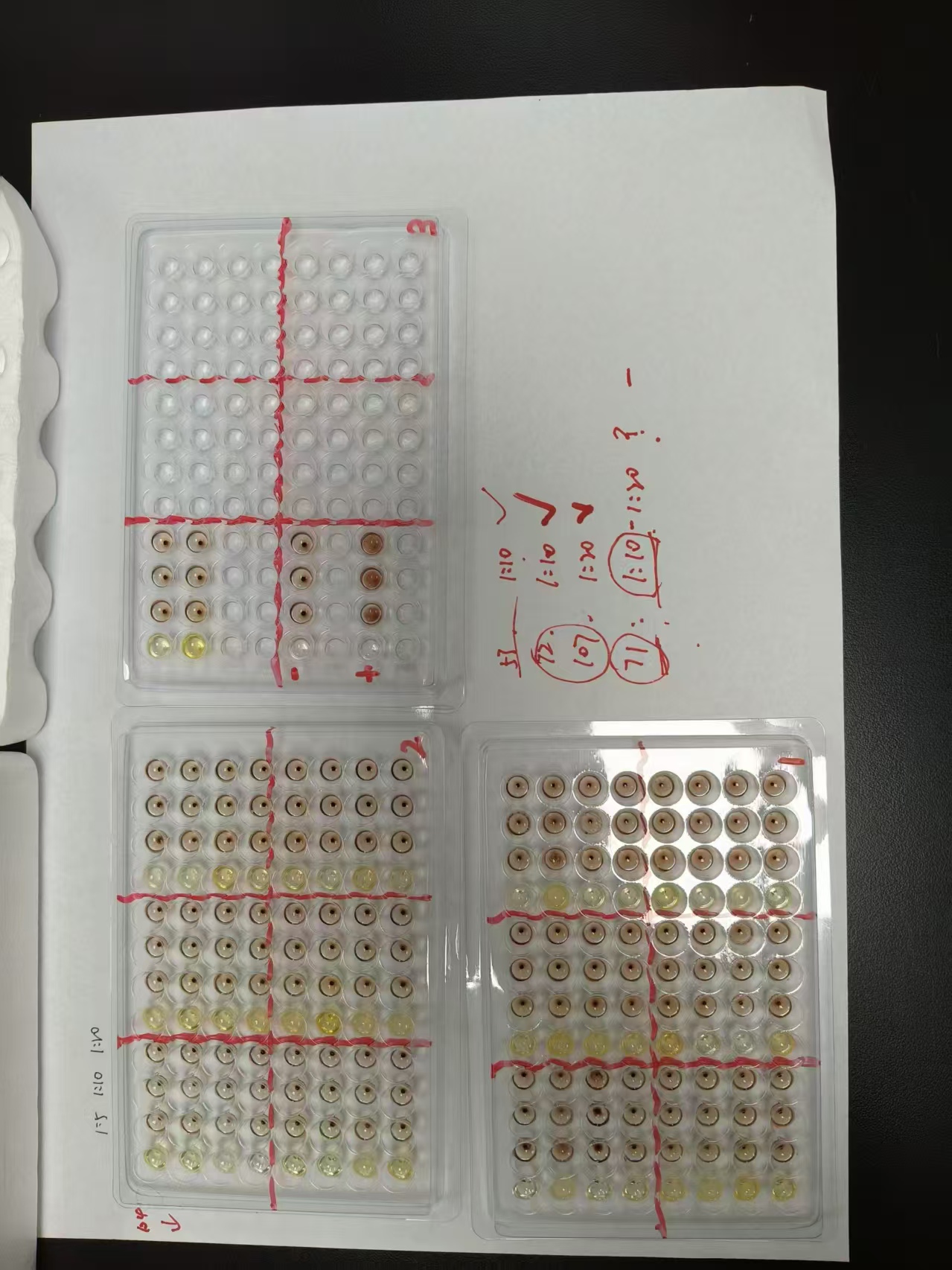

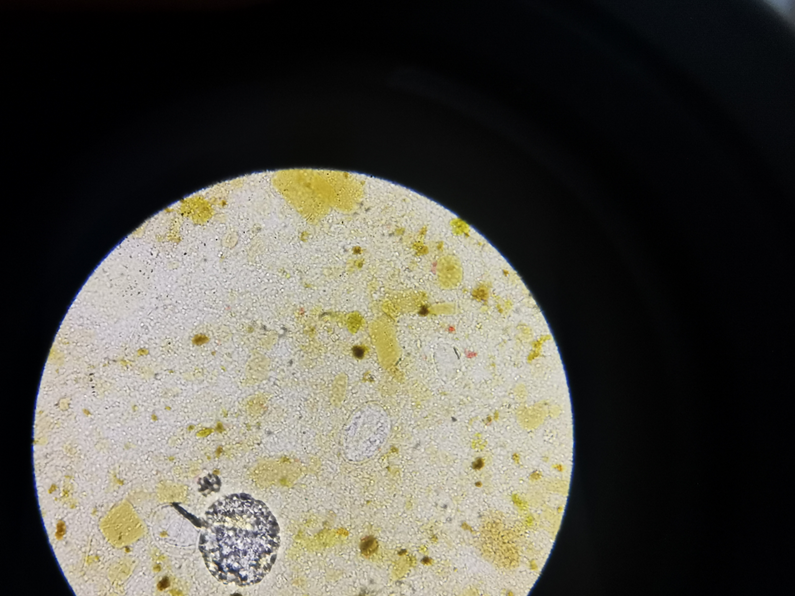

重点区域监测:在库区滩涂、灌溉区、港口等高风险水域定期检测钉螺。

人群筛查:对来自疫区的流动人口、渔民、农民等重点人群进行血吸虫病筛查。

哨点医院建设:提升基层医疗机构对血吸虫病的诊断能力,确保早发现、早报告。

2. 加强源头防控

水利工程优化:在农田灌溉系统中采取防螺措施(如硬化沟渠)。

船舶检疫管理:对来自疫区的船只进行压舱水处理,防止钉螺输入。

健康宣教:向库区居民普及血吸虫病防治知识,避免接触疫水。

3. 建立应急响应机制

制定血吸虫病防控应急预案,确保一旦发现钉螺或病例,能迅速采取灭螺、治疗和隔离措施。

与四川、湖北等周边省份建立联防联控机制,共享疫情数据。

总之,重庆因三峡大坝水文变化、生态环境适宜及输入性风险,已成为血吸虫病潜在流行区。必须未雨绸缪,加大监测力度,防止疫情暴发,确保库区公共卫生安全和经济社会稳定发展。这不仅是对历史教训的铭记,更是对“健康中国”战略的积极响应。

来源: 邹老师的科普花园

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

邹老师的科普花园

邹老师的科普花园