引言:无线通信的“安全焦虑”与近场机遇

在5G乃至未来6G时代,海量设备接入网络,但无线信号的开放性与广播特性也让数据传输面临窃听和干扰风险。传统加密技术虽有效,却依赖复杂的密钥管理,难以应对低功耗物联网设备的普及需求。如何在物理层直接提升信号安全性,成为学术界与产业界共同关注的焦点。

近期,一项关于“近场安全无线通信”的研究提出了一种名为“延迟对齐调制(DAM)”的新方法。该技术通过超大阵列天线(XL-array)的精准信号控制,不仅解决了多径传播导致的符号间干扰(ISI),还利用近场非均匀球面波(NUSW)的独特性质,实现了“信号定向聚焦”与“干扰自然屏蔽”的双重效果,为高安全、低功耗通信提供了新思路。

多径干扰:无线通信的“拦路虎”

在复杂环境中,无线信号经不同路径反射后到达接收端,各路径信号的延迟差异会导致符号重叠,即符号间干扰(ISI)。传统解决方案如正交频分复用(OFDM)需插入循环前缀(CP)以消除ISI,但这也牺牲了约10%的传输效率。此外,OFDM的高峰均功率比(PAPR)对设备功耗和线性放大器提出严苛要求。

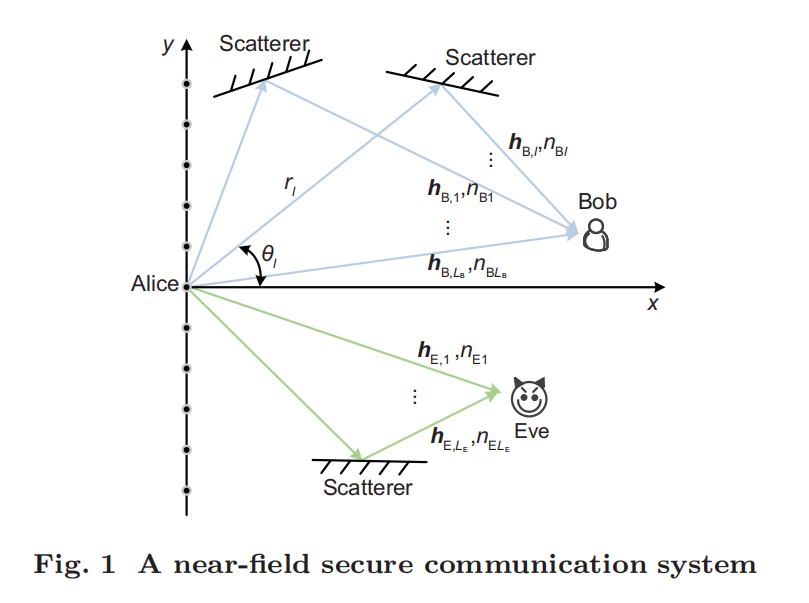

DAM技术的核心在于“延迟补偿”与“路径波束赋形”。通过精确计算每条路径的延迟差异并调整发射信号,所有多径信号在接收端同步叠加,自然消除ISI(图1)。这种单载波传输方式无需循环前缀,显著提升频谱效率,同时降低PAPR,更适合低功耗场景。

近场通信:从“波束指向”到“信号聚焦”

传统远场通信依赖平面波模型,信号覆盖范围广但易被窃听。而近场通信中,超大阵列天线产生的非均匀球面波(NUSW)具备“空间超分辨率”特性——信号能量可精准聚焦于目标接收设备,其他位置的窃听者则因信号强度骤降难以解析信息。

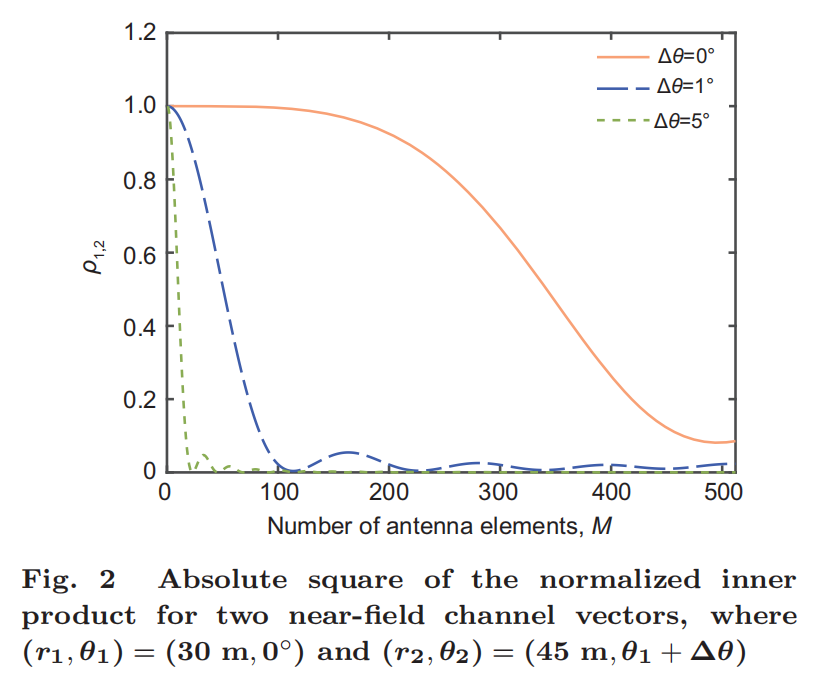

研究团队通过仿真发现,当发射天线数远多于多径数量时,DAM结合路径最大比传输(MRT)波束赋形,可在合法接收端实现零ISI通信,而窃听者因信号不同步和路径干扰,有效信息几乎被完全屏蔽(图2)。这种“天然抗窃听”特性,无需依赖人工噪声(AN)等额外功耗手段。

性能对比:DAM为何优于传统方案?

为验证效果,研究团队将DAM与基于人工噪声的OFDM方案(AN-OFDM)进行对比:

- 保密率提升:在40dBm发射功率下,DAM的保密率比AN-OFDM高30%。因DAM无需分配功率生成噪声,且节省循环前缀开销,相同带宽下可传输更多有效数据。

- 功耗降低:DAM的峰均功率比(PAPR)较OFDM降低50%,减少了对高线性度放大器的依赖,更适合电池供电的物联网设备。

- 近场模型必要性:当天线数超过256时,若沿用远场平面波模型设计波束,保密率下降达20%,凸显近场非均匀球面波模型的不可替代性。

实际应用:从实验室到千行百业

尽管当前研究聚焦毫米波频段,但其原理可拓展至太赫兹通信、智能反射表面(IRS)辅助网络等场景。例如:

- 工业物联网:工厂内密集设备的近场通信可避免信号外泄,保障生产数据安全。

- 医疗监测:植入式设备的低功耗传输需兼顾效率与抗干扰,DAM的单载波特性更具优势。

- 车联网:车辆与路侧单元的超大阵列通信,可通过信号聚焦减少多车干扰。

研究团队指出,未来需进一步探索DAM在复杂攻击(如智能窃听器)下的鲁棒性,以及低分辨率天线阵列的能效优化,以加速技术落地。

结语:安全与效率的“双赢”之路

无线通信的安全与效率如同天平两端,传统方案往往顾此失彼。DAM通过近场信号的空间操控,将干扰转化为天然屏障,为物理层安全开辟了新路径。正如论文作者所言:“未来的通信网络不该被动防御,而应主动利用信道特性构建安全护城河。”随着天线技术与算法持续演进,这种“精准聚焦”的通信范式或将成为6G安全架构的基石。

来源: 信息与电子工程前沿FITEE

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

Engineering前沿

Engineering前沿