引言:当“双碳”目标遇上能源供需矛盾

随着“碳达峰、碳中和”目标的推进,以风光发电为代表的可再生能源大规模接入电网,但风光的随机性、间歇性也给能源系统带来挑战。传统的园区综合能源系统(PIES)往往依赖天然气热电联产(CHP),然而天然气作为化石燃料的碳排放问题,以及供应链波动带来的供能风险,成为低碳转型的掣肘。如何让能源站与用户“聪明协作”,在保证经济效益的同时减少碳排放?一项最新研究提出的“双层优化策略”,或许给出了答案。

能源站与用户的“对话机制”:从单向供给到双向互动

传统能源交易中,能源站单向制定电价、热价,用户被动接受,供需信息无法实时互通。这导致能源站常需依赖预测调整供能计划,不仅效率低,还易造成能源浪费或短缺。

研究团队提出一种**“能源站-用户”双层互动框架**:

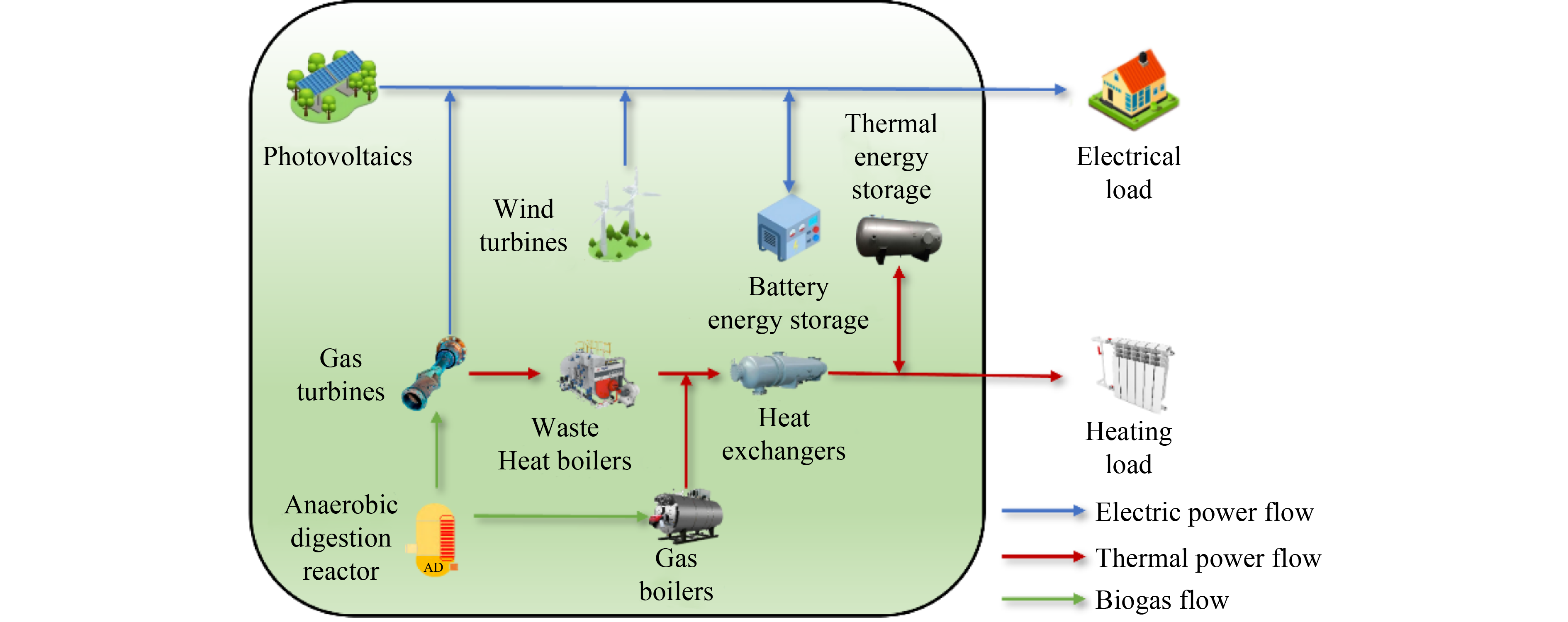

上层(能源站):根据外部电网价格、碳排放成本,动态制定分时电价和热价,并优化供能设备(如光伏、风电、储能)的运行策略。

下层(用户):根据实时价格信号,灵活调整用电、用热行为——例如,将洗衣、充电等可平移负荷转移至电价低谷时段,或主动减少高峰时段需求。

通过价格信号与需求响应的循环迭代,双方不断调整策略,最终达到“能源站收益最大化”与“用户用能成本最小化”的平衡。模拟数据显示,相比传统模式,该策略使能源站收入提升5.09%,用户消费盈余增加2.46%。

阶梯式碳交易:让减排成为“经济选择”

为激励低碳供能,研究引入阶梯式碳交易机制:

免费配额:能源站、用户和外部电网按供能量分配碳排放额度。

奖惩分明:实际碳排放低于配额时,可出售剩余额度获利;超额排放则需支付阶梯式递增罚款。

这种机制将碳排放成本直接与经济效益挂钩。例如,能源站若过度依赖外部燃煤电网购电,需承担更高碳成本;反之,通过优化风光出力或储能调度减少碳排放,则可获得额外收益。模拟案例中,该机制使系统碳排放减少2.54%,碳交易成本降低5.23%。

实际效果:用户省荷、系统减碳、储能“削峰填谷”

在青岛某园区的模拟测试中,协同优化策略展现出多重效益:

用户负荷更“柔性”:高峰时段用电需求下降12%,部分负荷转移至夜间低价时段,既缓解电网压力,又降低用户电费支出(图1)。

储能“聪明充放”:白天光伏过剩时储能充电,夜间放电补充需求,储能利用率提升30%,减少对外购电依赖。

生物质燃气替代天然气:通过厌氧发酵有机废物生产沼气,替代50%的管道天然气,既减少化石能源消耗,又降低供能中断风险。

图1:需求响应前后用户用电负荷对比

未来展望:从单园区到多区域,协同优化潜力待挖

尽管当前研究聚焦单一园区,但其模式具备扩展性。例如,多个园区间可通过非合作博弈实现跨区域能源交易,进一步提升整体能效。此外,随着电动汽车、智能家居等柔性负荷普及,用户侧调节潜力将进一步释放。

研究团队建议,政策层面可探索**“碳税+补贴”组合拳**,例如对采用生物质供能的园区给予税收优惠,或对高碳能源征收环境税,加速低碳技术市场化进程。

结语:低碳转型需“双向赋能”

能源系统的低碳化不仅是技术问题,更是机制设计问题。通过价格信号引导用户参与,通过碳成本倒逼供能优化,这种“双向奔赴”的协同模式,为破解能源-环境矛盾提供了新思路。正如论文作者所言:“未来的能源系统,不该是‘发电厂说了算’,而是供需双方共同编织的智能网络。”

来源: FIE能源前沿期刊

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

Engineering前沿

Engineering前沿