猩红热,这种曾让无数家庭闻风丧胆的疾病,如今已能被科学所驯服。了解它的过去与现在,能让我们更理性地看待今天人类如何与它“过招”。

猩红热的黑暗时代,其实就是人类与未知的较量

早在公元前4世纪,古希腊医生希波克拉底就描述过一种“红色皮疹伴随咽喉溃烂”的疾病,可能是猩红热的最早记录。19世纪前,猩红热被称为“儿童杀手”,死亡率高达15%-30%。许多孩子因并发症(如肾炎、风湿热)致残甚至死亡。

但在医学落后的年代,人们只能将它归为“瘟疫”或“天罚”,无特效药,仅能靠隔离、退烧、缓解症状,听天由命。

现代科学的到来,揭开猩红热的真面目

1874年:奥地利医生雷克塞尔首次提出猩红热与链球菌感染有关,但未被广泛接受。

1923年:美国科学家乔治·迪克夫妇通过实验证实,A组乙型溶血性链球菌是猩红热的病原体,并发明“迪克试验”检测易感人群。

20世纪40年代:青霉素问世,成为对抗猩红热的“终极武器”,死亡率骤降至1%以下。

现代猩红热:为何仍需警惕?

得益于抗生素和卫生条件改善,猩红热已从“致命病”变为“可控病”,但也面临新挑战,少数链球菌对常用抗生素产生耐药性,需警惕不规范用药的后果;链球菌亚型多样,孩子可能多次感染(但症状可能逐渐减轻);轻症或无症状感染者易被忽视,成为传染源。

那到底什么是猩红热?

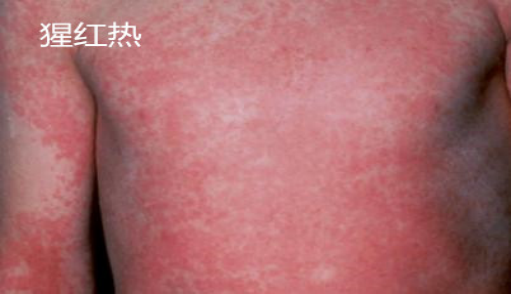

猩红热是一种由A 族β型溶链球菌引起的急性呼吸道传染病。其临床特征包括发热、咽峡炎、全身皮疹以及皮疹后的脱屑现象。部分患者在病后可能出现心脏、肾脏和关节的变态反应性损害。猩红热在中国被列为法定乙类传染病。通常通过呼吸道传播,传染源主要是患者和携带细菌者,多发生在3至15岁的儿童。该病全年均可发生,但在冬春季节发病率较高。

猩红热的信号灯-症状是什么?

发烧+喉咙痛:初期像感冒,但喉咙红肿更严重,可能伴随白色脓点。

经典皮疹:发热1~2天后,皮肤出现针尖大小的红色疹子,摸起来像砂纸一样粗糙,按压后变白。从脖子、胸背开始,蔓延到全身,但嘴唇周围不发红(形成一个“苍白圈”)。

草莓舌:发病初期舌苔白厚,之后舌头发红、舌乳头凸起,像草莓表面。

恢复期脱皮:皮疹消退后,手指、脚趾可能有片状脱皮。

多个误区,家长别踩!

误区1:出红疹就是猩红热?不一定!手足口病、麻疹、过敏等也会出疹子,但猩红热的疹子触感特殊,且伴随喉咙痛、草莓舌。及时就医化验(咽拭子检测)才能确诊。

误区2:吃抗生素就能马上停药?错!猩红热是细菌感染,必须用抗生素(如青霉素)治疗,但症状消失≠细菌消灭!一定要按医生要求吃够疗程(通常7~10天),否则可能复发或引发并发症(如心肌炎、肾炎)。

误区3:得过一次就终身免疫?不一定!链球菌有多个亚型,可能反复感染。孩子病愈后仍要注意防护。

误区4:用偏方“发疹”能治病?危险!老一辈常说“出疹要捂汗”,但猩红热患儿需要散热,捂汗可能加重病情。科学用药才是关键!

误区5:隔离不重要?大错特错!猩红热传染性强,确诊后隔离时间为规范治疗10天或发病后21天,避免传染其他孩子。康复后建议更换牙刷、彻底消毒餐具。

那猩红热怎么预防?

日常防护:勤洗手,戴口罩,打喷嚏用纸巾遮挡;不共用毛巾、水杯;避免带孩子去人群密集的封闭场所。

增强免疫力:均衡饮食、充足睡眠、适度运动。

早发现早治疗:孩子出现发热、咽痛、皮疹,立即就医。

好啦,了解完猩红热,我们已经知道今天的猩红热已远不如过去凶险,及时就医是关键;细菌从未彻底消失,做好日常防护(如洗手、通风、戴口罩)仍是必修课;远离偏方和谣言,信任现代医学的智慧。了解猩红热的“前世今生”,我们既是历史的见证者,也是科学的受益者;保护孩子,从了解开始!

作者:佛山市顺德区大良社区卫生服务中心 李雪娴 主管医师

图片来源于网络,侵权必删

来源: 健康生活科普

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

健康生活科普

健康生活科普